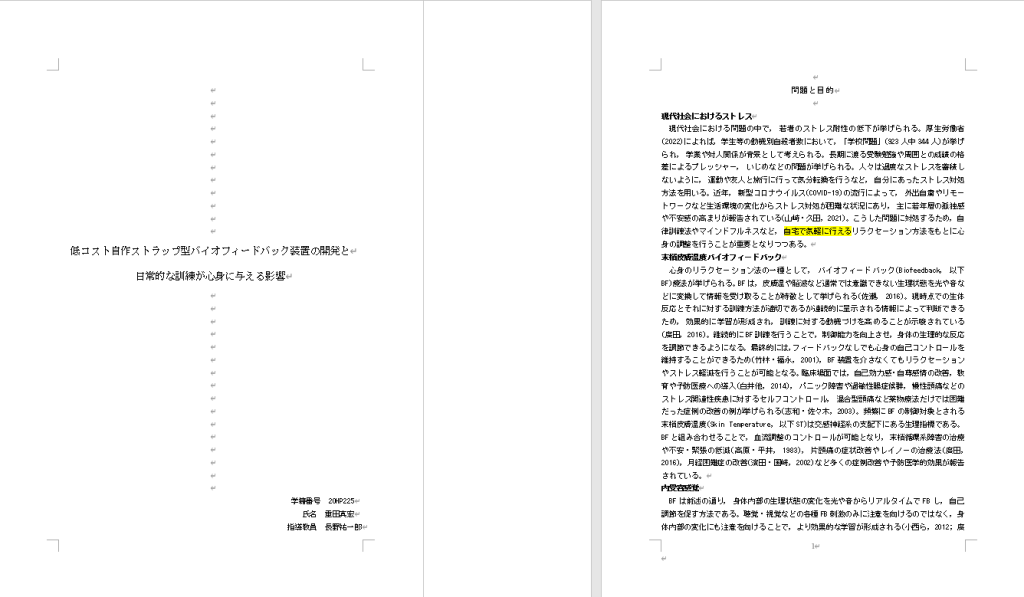

生理指標の紹介_パワポ

====================================================================

1. 生理指標

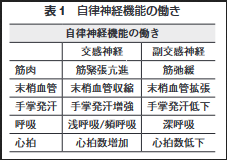

・心拍数(Heart Rate,以下HR):闘争逃走反応, 注意

・皮膚コンダクタンス(Skin Conductance,以下SC):感情やストレス

2. 計測機

・HR:Polar Unite→腕時計型の計測機

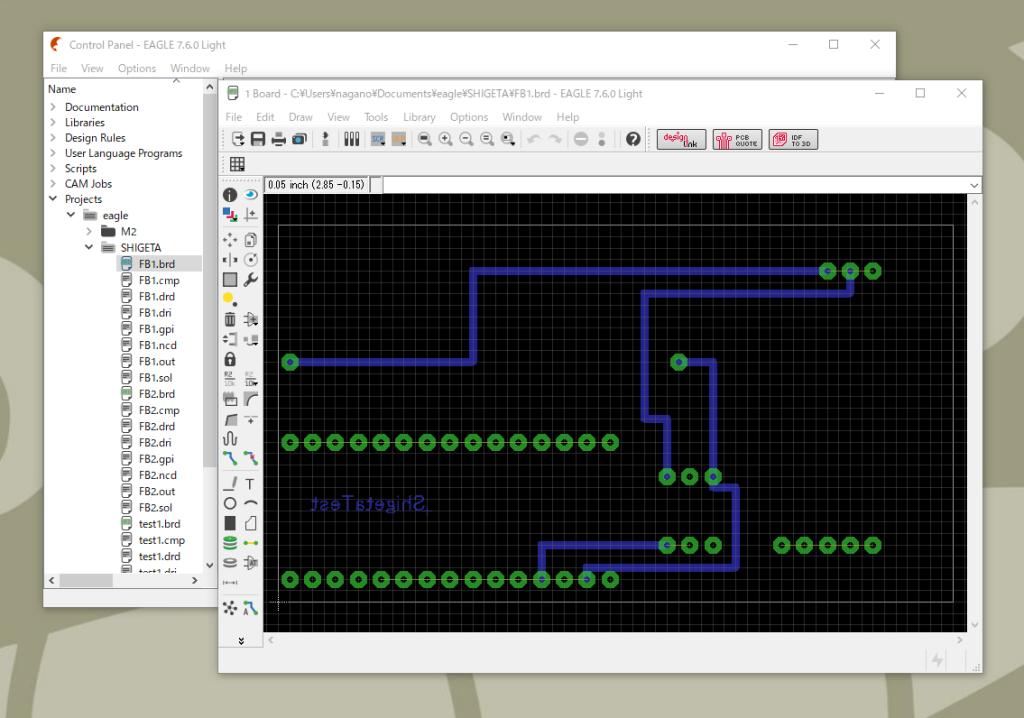

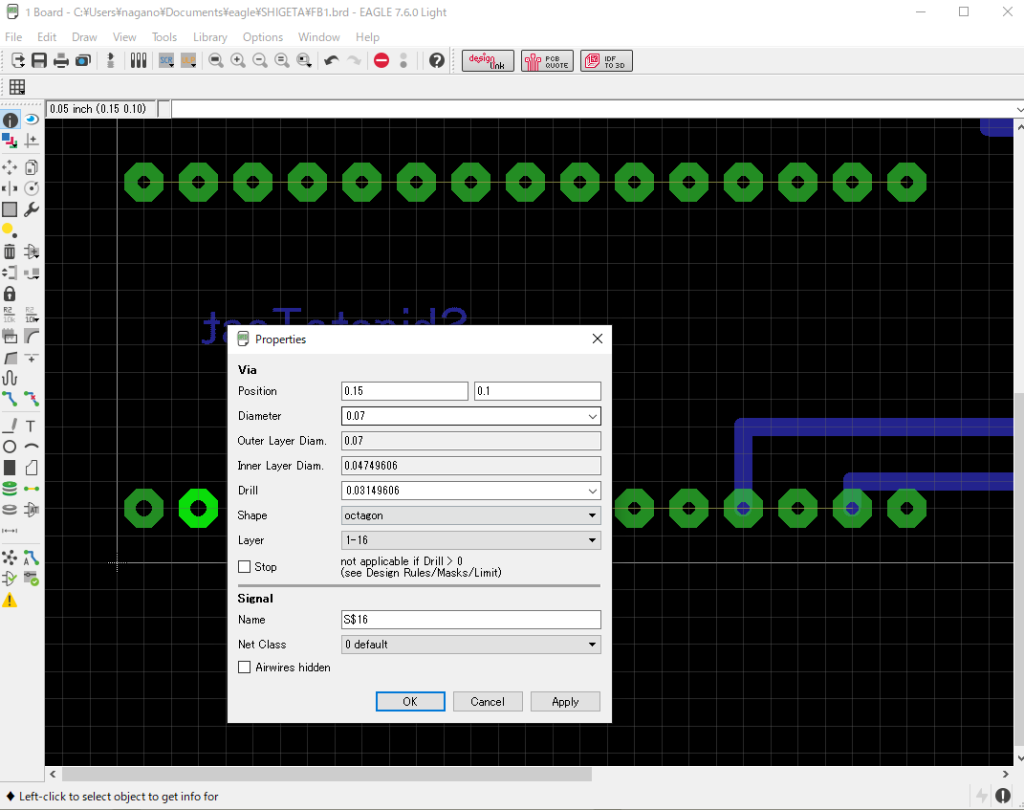

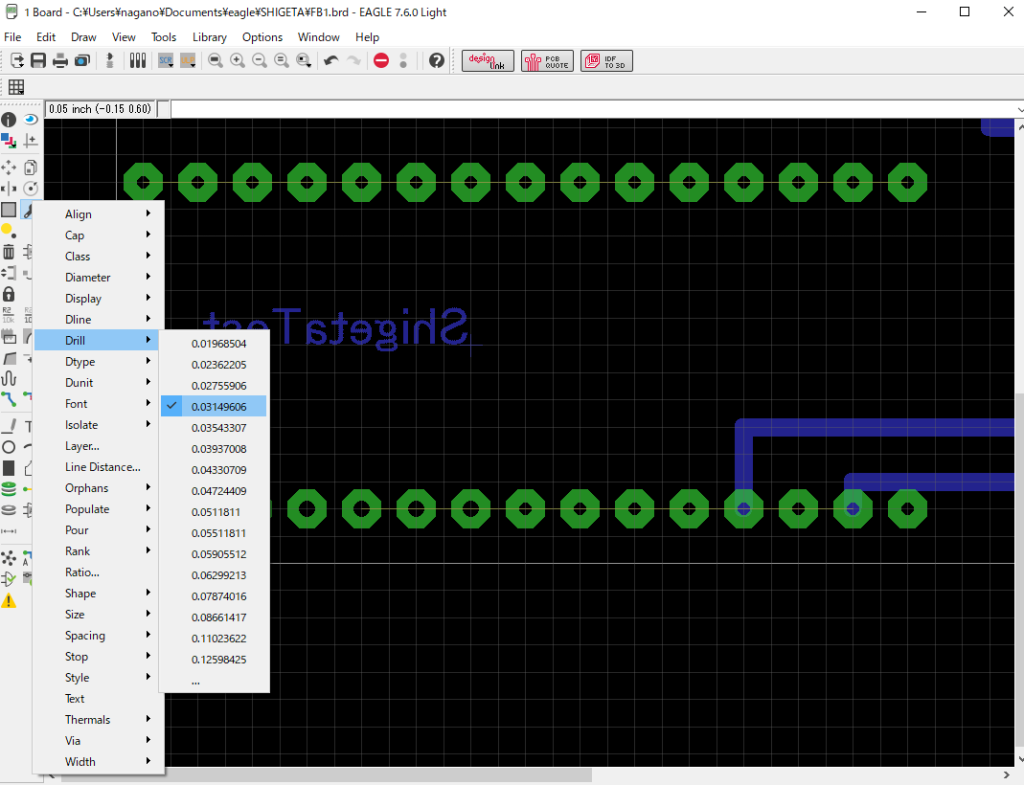

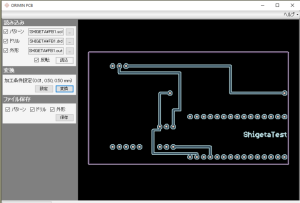

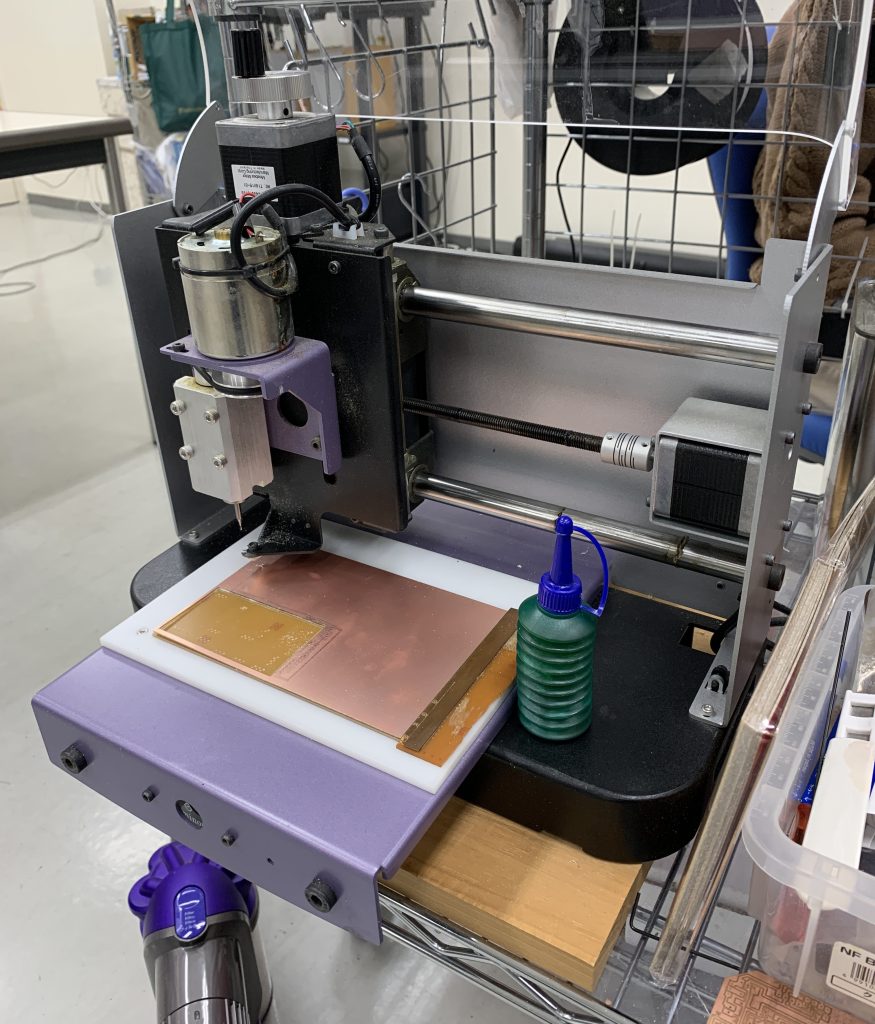

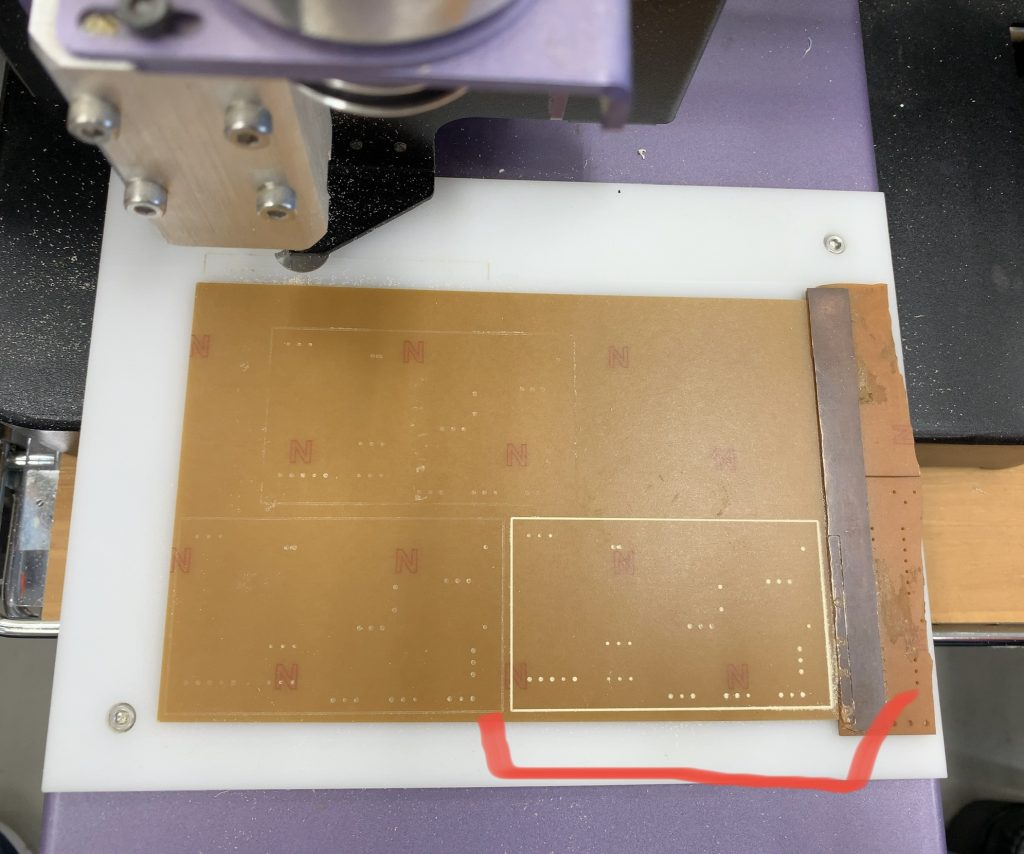

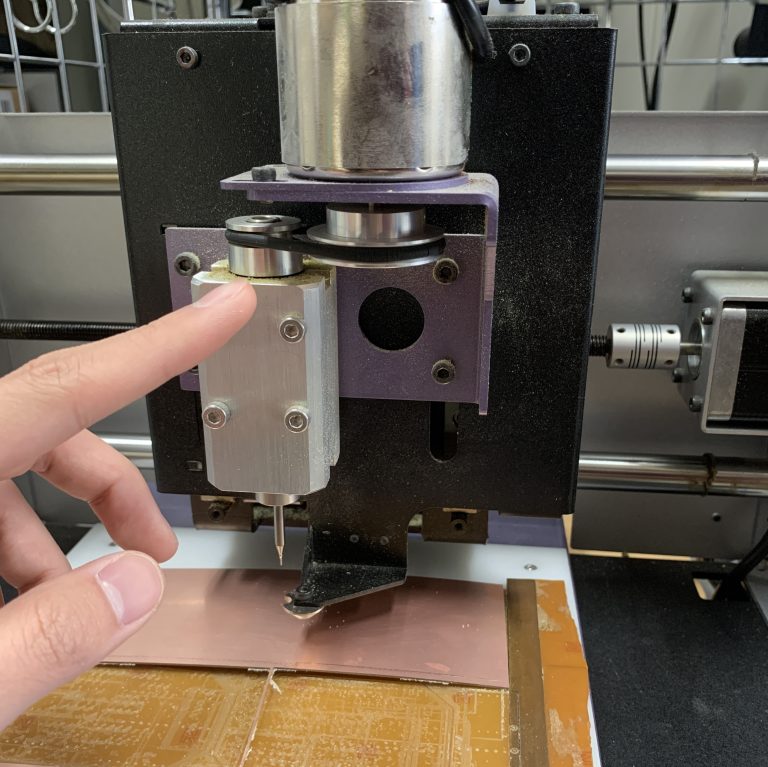

・SC単一::長野他(2019).の自作測定器

3. 測定方法

①HR

・HR:PolarFlowソフトのインストールは,こちらをクリック。

・取り扱いガイドは,こちらをクリック。

PolarのIDとパスワード

・Polarアカウント→・bunpolar01~05

・Googleアカウント→bunpolar01~05@gmail.com

・Polar、Googleアカウントのパスワード→bgu3568533

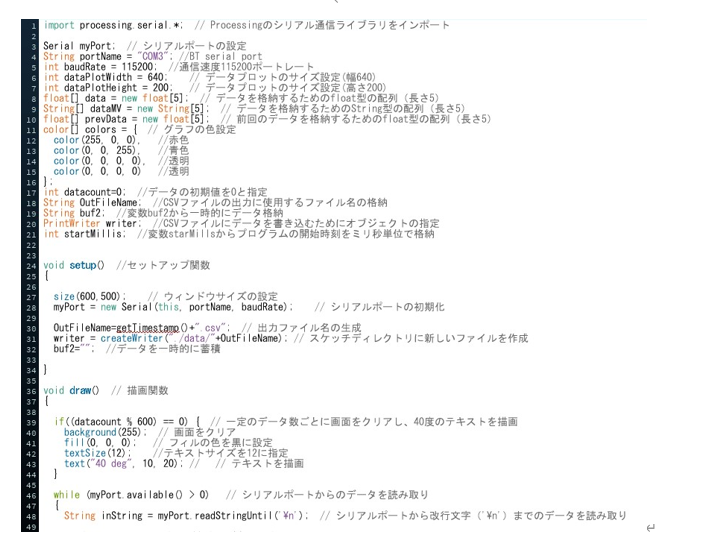

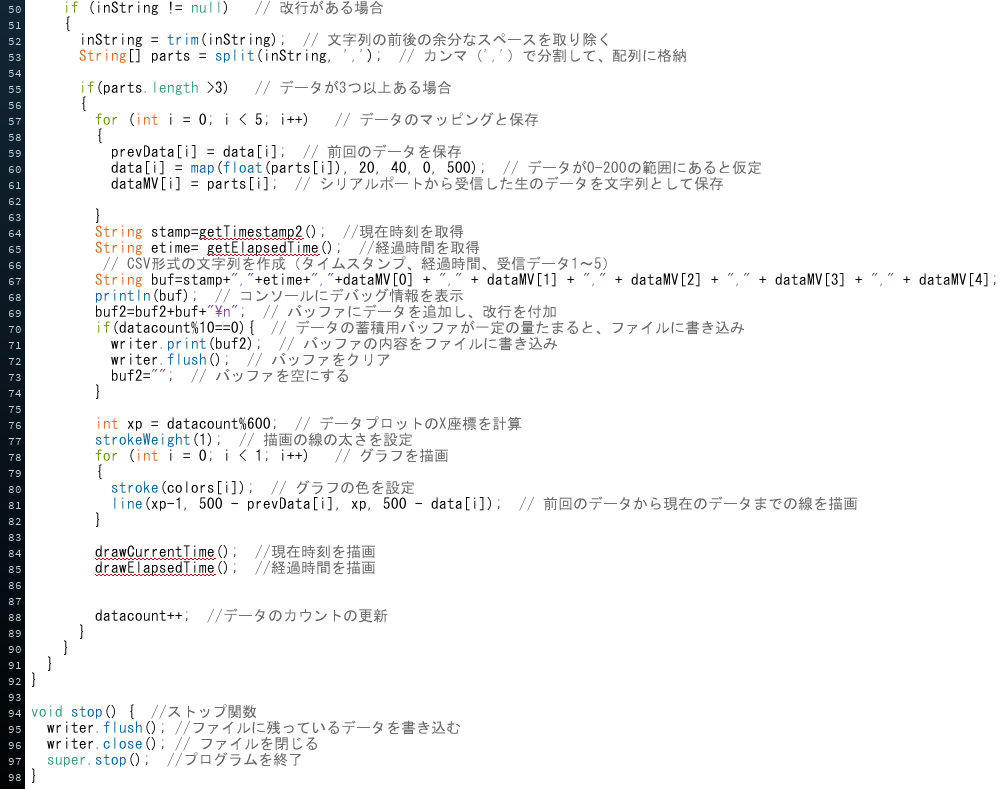

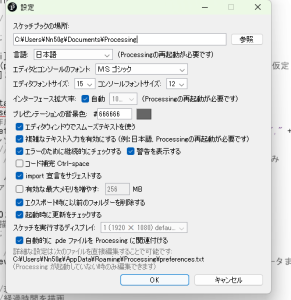

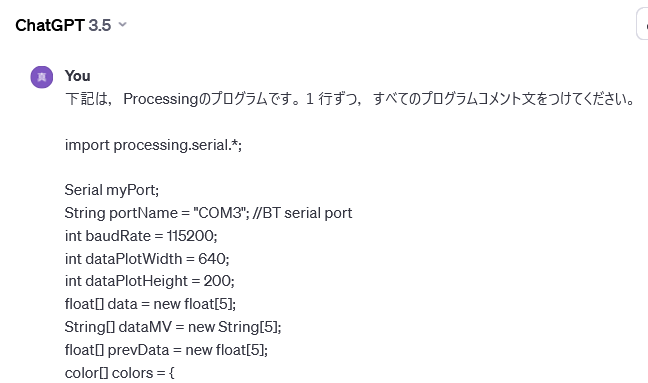

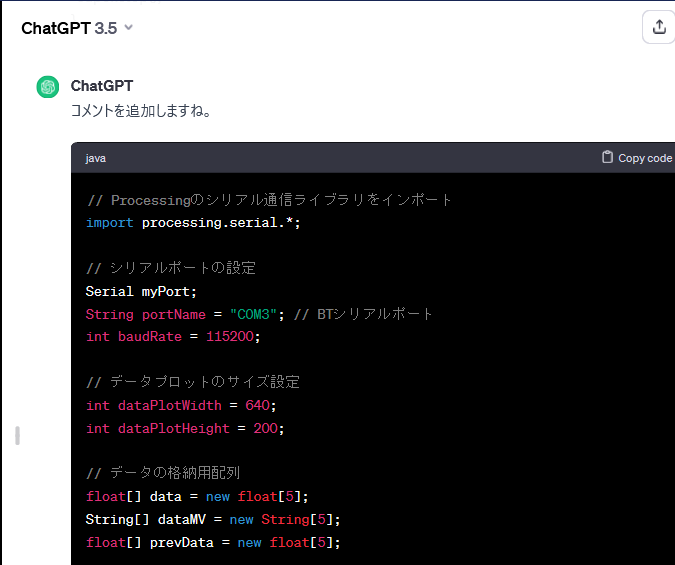

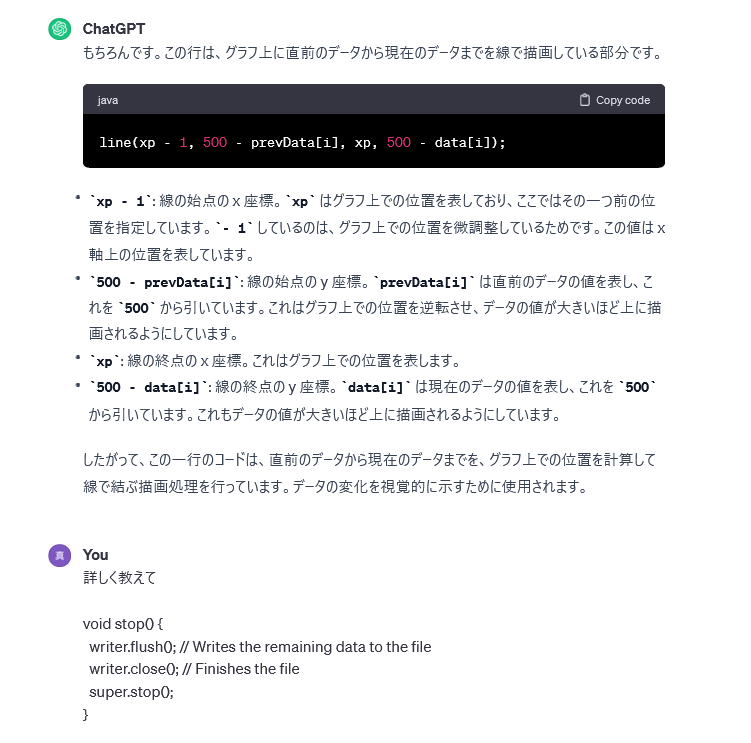

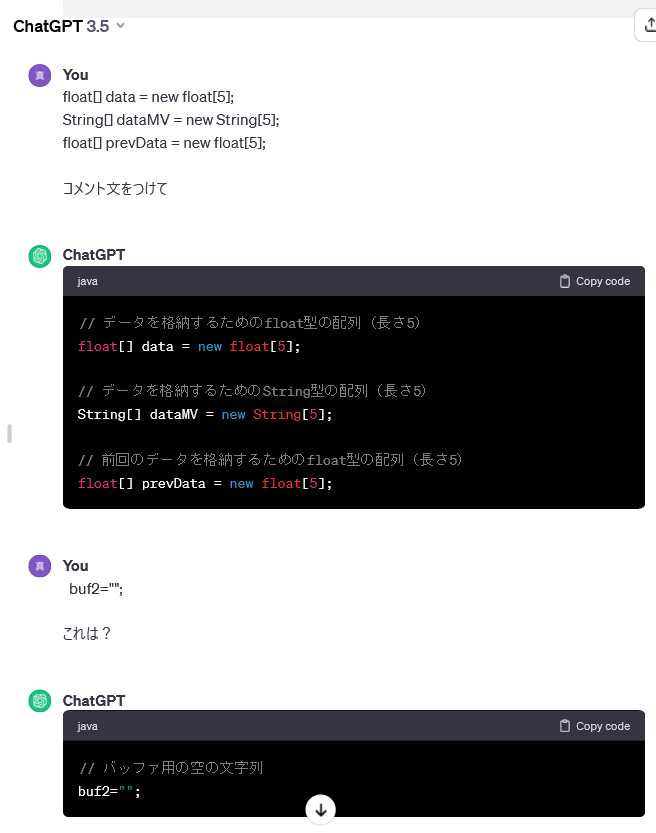

②SC

・SCの計測リンクは,こちらをクリック。

4. 充電方法

・HR:Anker製のアダプタに指す→モニタに100%と表示されれば完了

番号が書いてないのはとらない。

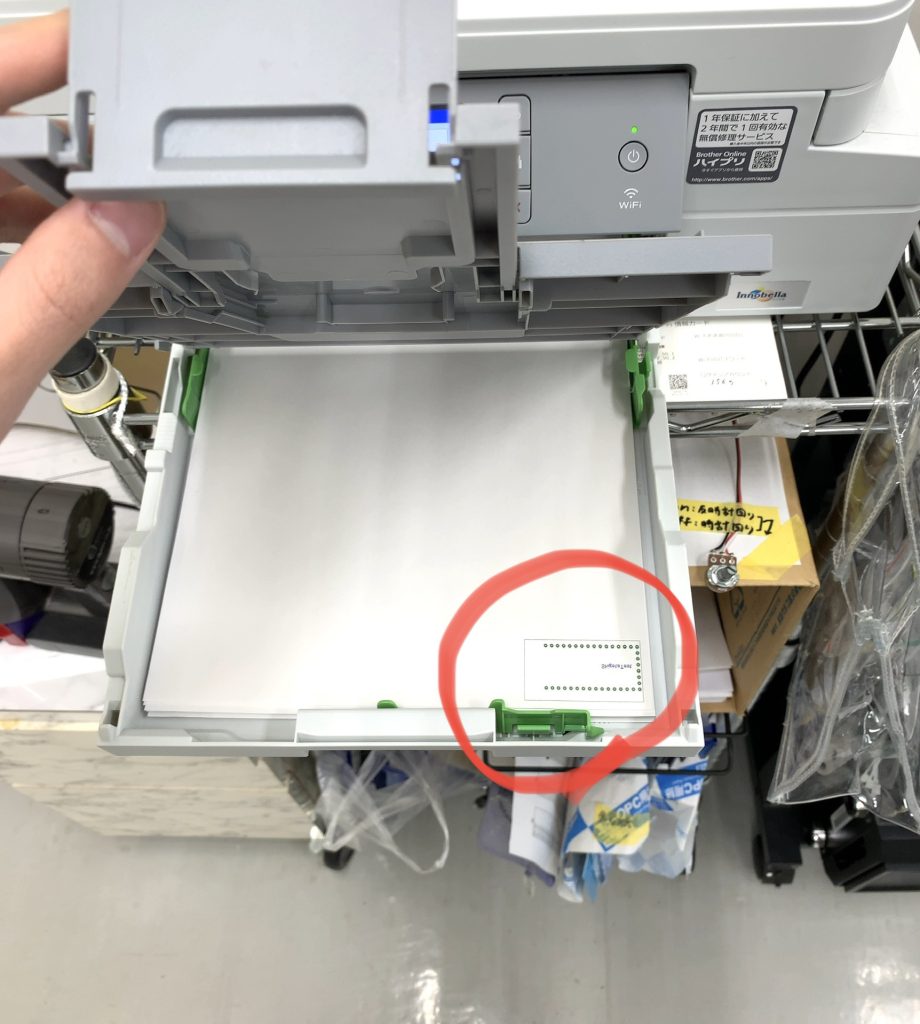

・SC:円型の充電器に指す→中央の明りが消えれば充電完了

*計測機の充電が切れるのが早いため,前日もしくは当日に充電する。

SCは予備のため三台準備

===================================================================

生理指標(HR, SC)の解説しているサイトは,こちらです。

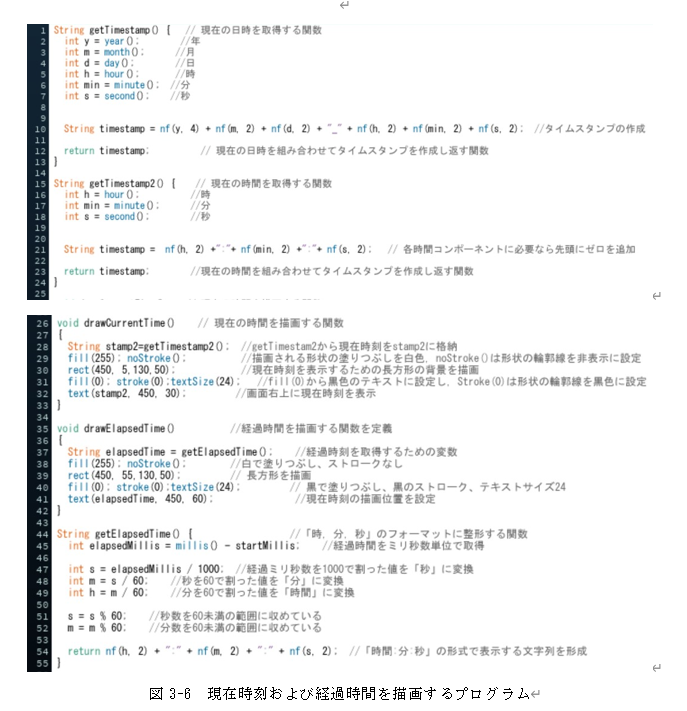

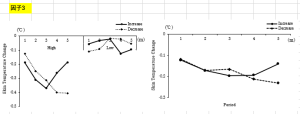

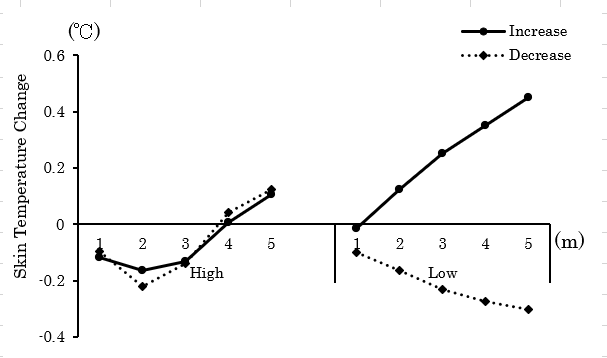

計測体験時(お笑い動画)のSCデータを下記に添付しました。