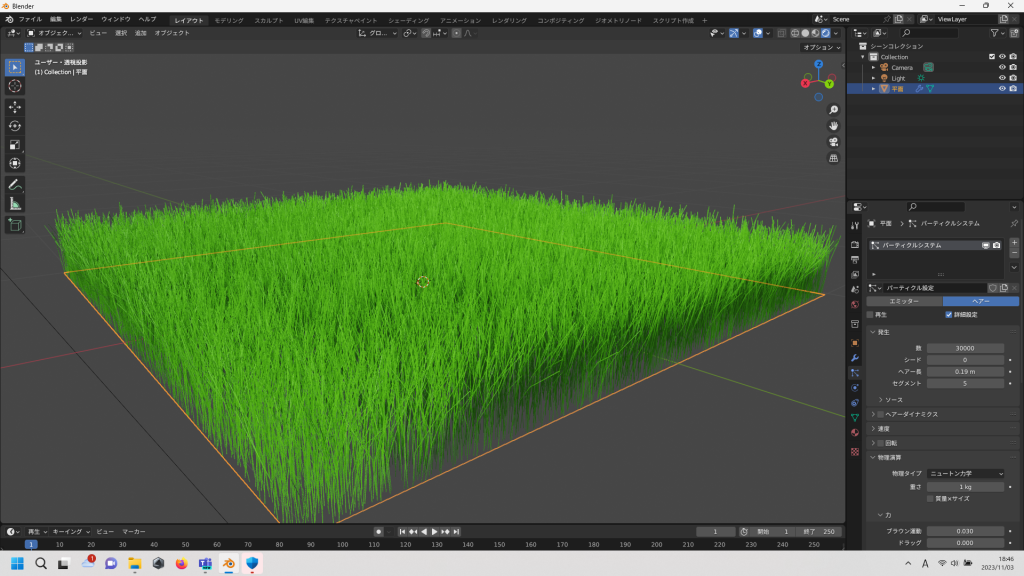

全部説明すると長くなるので簡単に

1:shift+Aでメッシュから平面を生成

2:プロパティウィンドウからパーティクルを選択して右上の+ボタンを押す。

3:ヘアーを選択。長さを短くして、数を増やす。

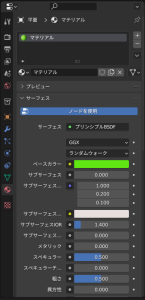

4:マテリアルを選択しベースカラーを緑にする。

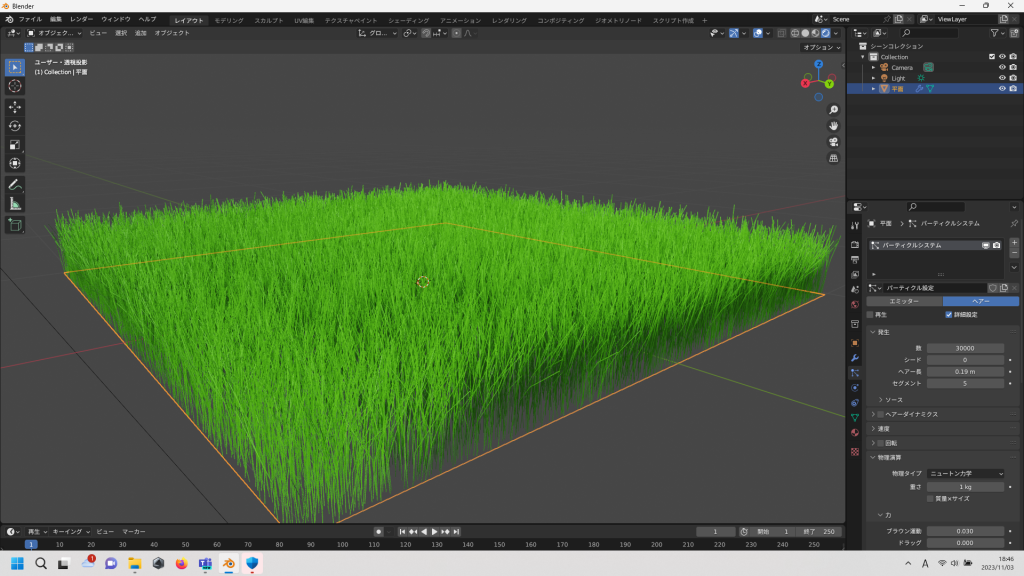

全部説明すると長くなるので簡単に

1:shift+Aでメッシュから平面を生成

2:プロパティウィンドウからパーティクルを選択して右上の+ボタンを押す。

3:ヘアーを選択。長さを短くして、数を増やす。

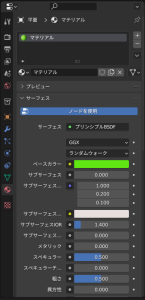

4:マテリアルを選択しベースカラーを緑にする。

途中経過の卒論を下記に添付したす。

平良さんの修論は, E-152にある。公開されてる論文抄録だった。

1. 二次の交互作用の下位検定を「R」で分析できた (分析方法は152ブログにて)

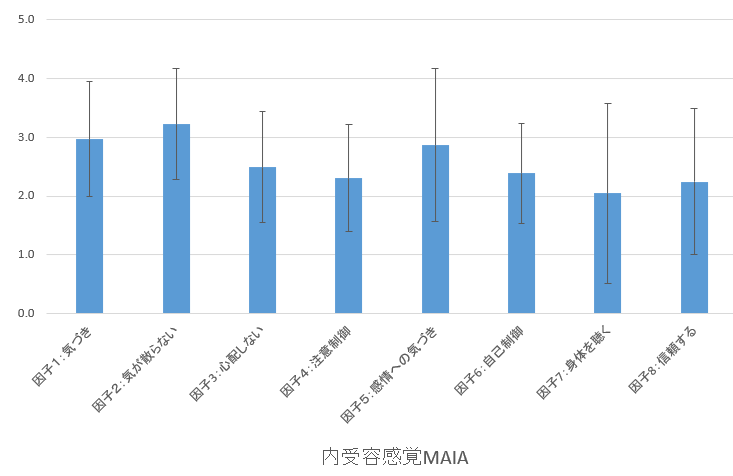

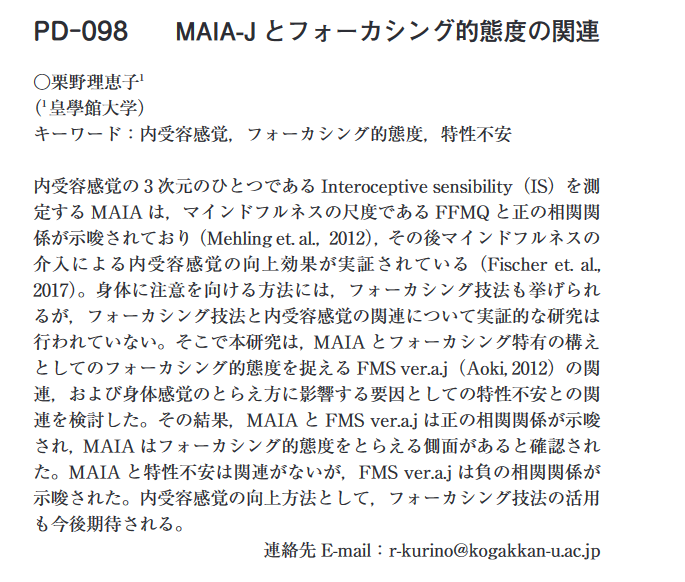

2. 特性尺度MAIAの分析を行った (下記画像は各因子の説明)

=======================================================================

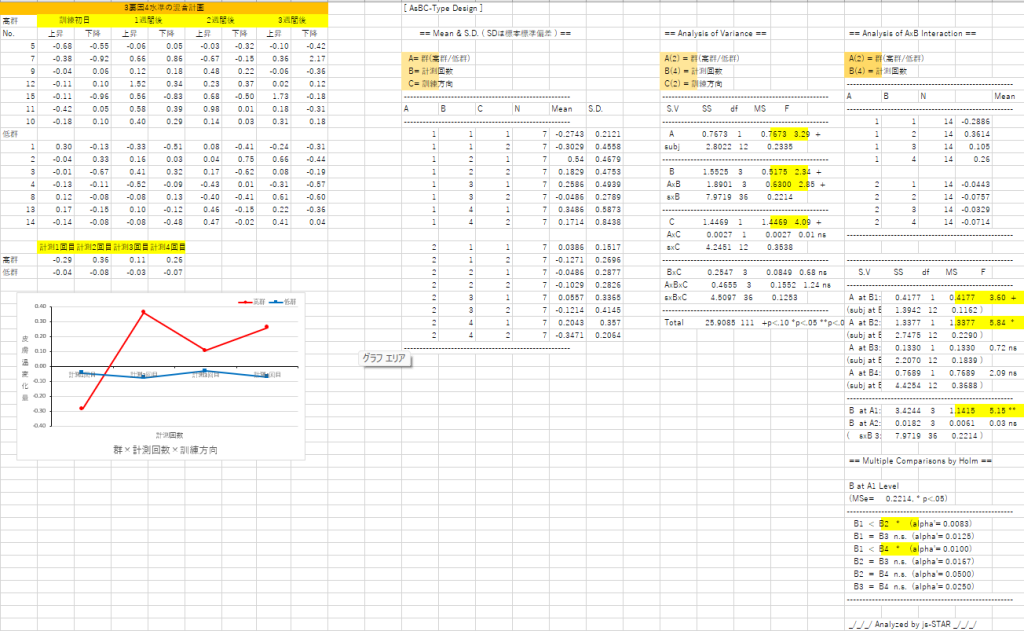

分析1

MAIAの8因子をそれぞれ高群/低群に分け, 皮膚温変化量を従属変数として, 「2(群:高群, 低群)×4(訓練回:1~4回目)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因混合計画の分散分析を行った結果, いずれの因子においても群の効果は有意でなかった。

質問1

卒論の本文内に上記の結果を記述する場合も同様に, 統計量を記載せず, 「いずれの因子においても群の効果は有意でなかった」と記述するのでしょうか。

分析2→因子1, 4, 5で群の効果・交互作用が有意であった。

MAIAの8因子をそれぞれ高群/低群に分け, 皮膚温変化量を従属変数として, 「2(群:高群, 低群)×2(訓練方向:上昇, 下降)×5(期間:1~5分)」の3要因混合計画の分散分析を行った。なお, 二次の交互作用の下位検定の分析の流れについて確認を行うため, 因子1のみ全文載せました。

因子1:気づき(身体感覚)

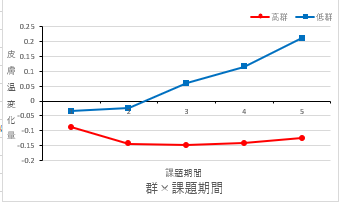

3要因混合計画の分散分析を行った結果, 群×訓練方向×期間の交互作用のみ有意であった(F(4, 48)=2.32, p<.10)。

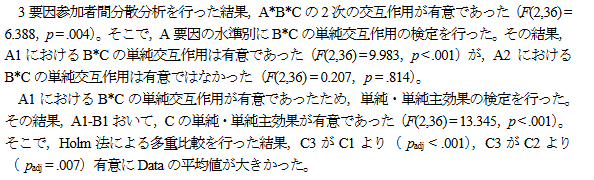

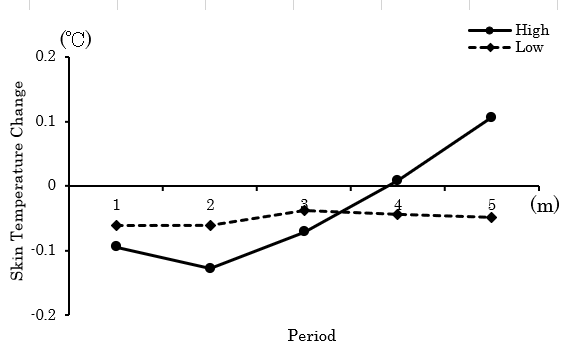

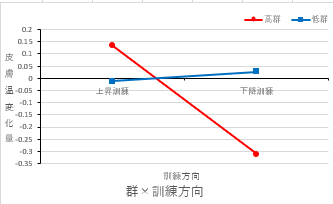

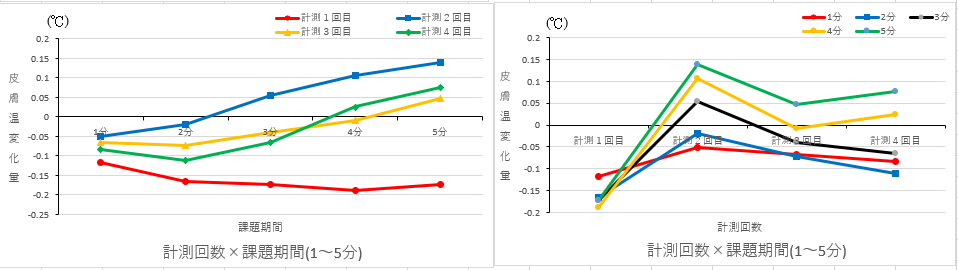

群×訓練方向×期間の交互作用が有意であったため, 群の水準別に訓練方向×期間の単純交互作用の検定を行ったところ, 高群における訓練方向×期間の単純交互作用は有意であった(F(4,48)=6.17, p<.01)。低群における訓練方向×期間の単純交互作用は有意でなかった(F(4,48)=0.53, n.s.)。高群における訓練方向×期間の単純交互作用は有意であったため, 単純・単純主効果の検定(α=0.35)を行ったところ, 高群と上昇訓練における期間の単純・単純主効果が有意であった(F(4,48)=4.16, MSE=0.022, adjusted p=0.135)。

そこで, Holm法による多重比較を行ったところ, 高群と上昇訓練において, 1分と4分, 5分の間, 2分と3分, 4分, 5分の間, 3分と4分, 5分の間で有意であった(ps<.10)。つまり, 高群と上昇訓練において, 訓練時間が経つにつれて, 皮膚温変化量が有意に高くなったと言えた。

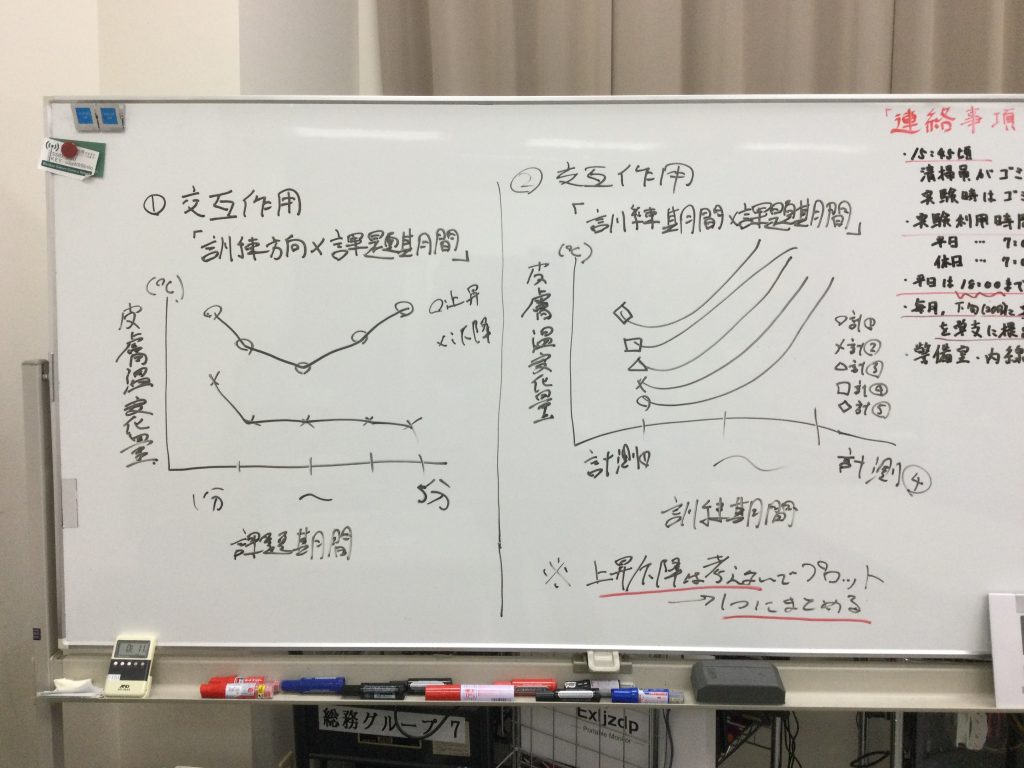

質問2(図の作成方法)

上記, 分析結果を図に表す場合, 左図のように両群か, もしくは右図の「高群における訓練方向×期間の単純交互作用」のどちらでしょうか。

質問3(有意水準)

単純・単純主効果の有意水準について質問があります。Rで単純・単純主効果検定を行った際, 「高群と上昇訓練における期間の単純・単純主効果が有意であった(F(4,48)=4.16, MSE=0.022, adjusted p=0.135)」で有意であったと出力されましたが, 有意水準は0.05ではなく, α=0.35を基に判断するのでしょうか。

また, 単純・単純主効果が有意でない場合, 「単純交互作用→多重比較」の順で分析を行うのでしょうか。

①Rの出力結果_単純・単純主効果の検定

> tx7 # 単純・単純主効果の検定 (α=0.35推奨)

SS df1 df2 MSE F adjust_p

B at_A1_C1 0.0007 1 12 0.1659 0.0040 0.9742

B at_A1_C2 0.0612 1 12 0.1659 0.3690 0.9135

B at_A1_C3 0.1495 1 12 0.1659 0.9007 0.9135

B at_A1_C4 0.3464 1 12 0.1659 2.0879 0.9135

B at_A1_C5 0.4369 1 12 0.1659 2.6331 0.9135

C at_A1_B1 0.3608 4 48 0.0217 4.1621 0.1358 ←A1-B1におけるCが有意

C at_A1_B2 0.0357 4 48 0.0217 0.4117 0.9135

②二次の交互作用の下位検定の記述例(一丸, 2021)

因子4:注意制御(身体感覚への注意)

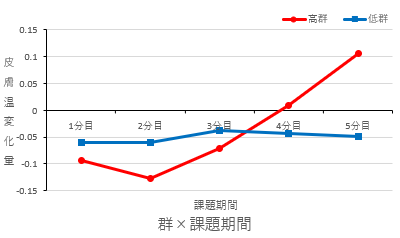

・群×期間の交互作用のみ有意であった(F(4, 48)=3.37, p<.05)。

→期間の単純主効果が高群において有意であった(p<.01)。

→Holm法による多重比較を行ったところ, 1分と5分, 2分と5分, 3分と5分で有意であった(ps<.05)。つまり, 高群において, 訓練時間が経つにつれて, 皮膚温変化量が有意に高くなったと言えた。

因子5:感情への気づき (身体と感情の関連性)

・群の効果のみ有意であった(F(1, 12)=3.57, p<.10)。

→つまり, 低群より高群の皮膚温変化量が有意に高かったと言えた。

因子2, 3, 6~8

・群の効果および交互作用は有意でなかった。

=======================================================================

・上記, 質問1~3について =======================================================================

・実験Ⅱの考察を執筆

・実験Ⅰのプログラム解説を付録化

・ブログに添付したものに加え, 引用文献を探す

=======================================================================

・村井先生に確認したところ, 5%水準で判断でいいとのこと。α=0.35は, パッケージのなんらかのルールかもしれないみたいだ。

・例)群×期間の交互作用で有意であった場合, 訓練方向の図は本文に載せない。ただし, 結果の解釈としてゼミの進捗などには添付する。

・有意傾向の場合, 総括として「高い/低い傾向にあった」と記述する。1%, 5%の場合, 「高かった」とする。

・MAIAの分析に関しては, 8因子あるため, 分析結果を表に表し

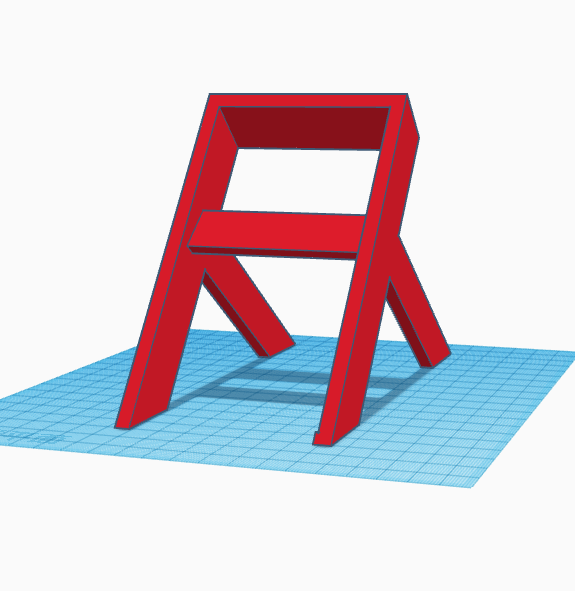

今回は3Dプリンターを使ってスマホスタンドを作成しました。始めはコップを作ろうとしていたのでしたがchatGPTに聞くと熱に弱いなどの問題があったため諦めました。最近、パソコンで作業をしながらスマホでゲームをしていたりオート周回などをしていたためいちいちスマホを持ち上げなくても画面が見えるようにしたいという望みからスマホスタンドを作ることにしました。また、机の上が狭いためどこに何があるかを分かりやすくしたいと思いました。

tinkercadではスマホスタンドを上のようなり、AnkerMakeでは下のようになりました。

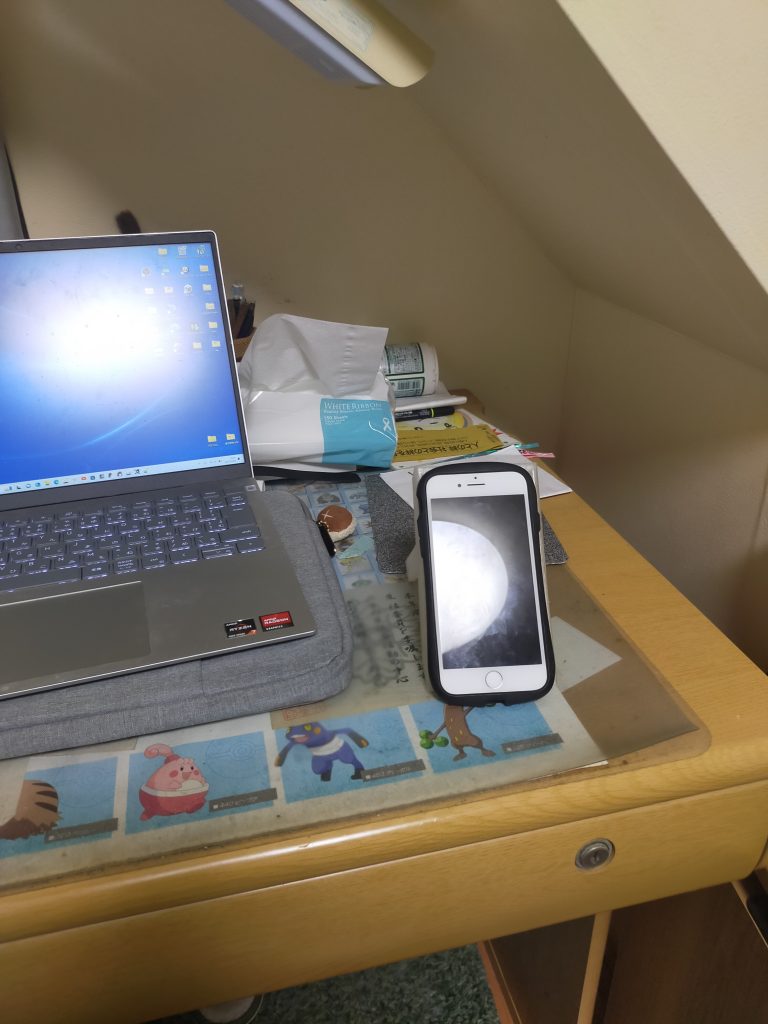

実際に完成した物がこちらになります。

実際に使用してみると滑ってしまい固定できなかったため後ろにモバイルバッテリーなどの重さのあるものを置くことで固定に成功しました。滑り止めやストッパーを付けた方が良いなと思い今後の改善点です。しかし机の上が汚くものが多かったため重りに困らなく物のない場所を探す方が困難なため特に問題ではなかった。

実際にパソコンと併用してみると作成前に想像していたよりも使いやすかった。特にレポートを書く際にスマホの置き場所として重宝している。引用文献をスマホで探しそのページを開いたままパソコンでレポートを作成するなど少しずつ楽になっていいると思う。3Dプリンタを使ってみて作りたいものを形にするためには3Dプリンタの扱いに慣れる必要があると感じた。特に形の作り方や耐久性について慣れが足りていないと思ったものを形に出来ないなと感じた。。

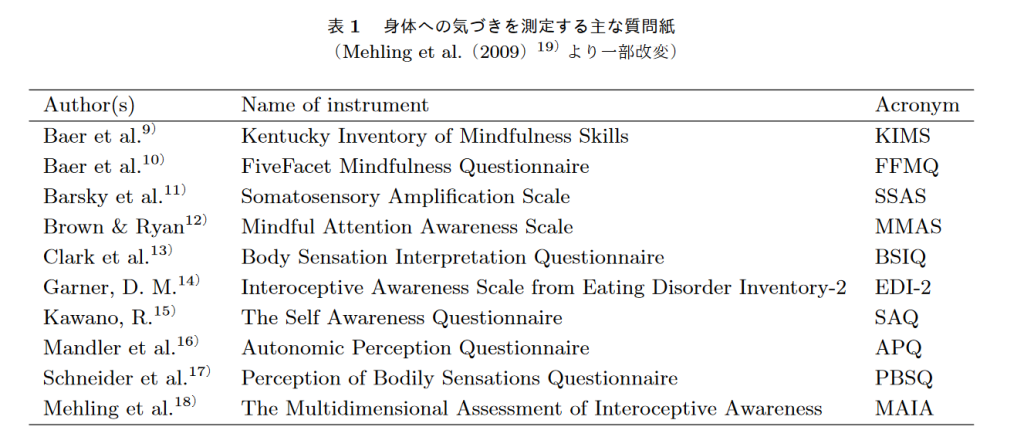

生理指標

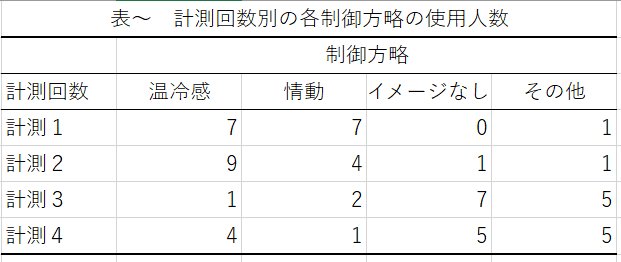

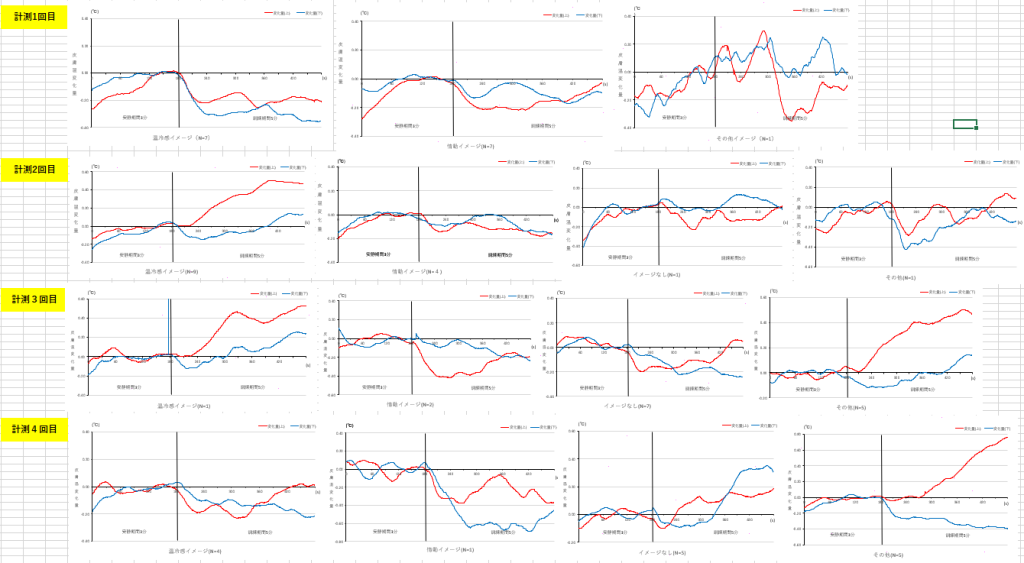

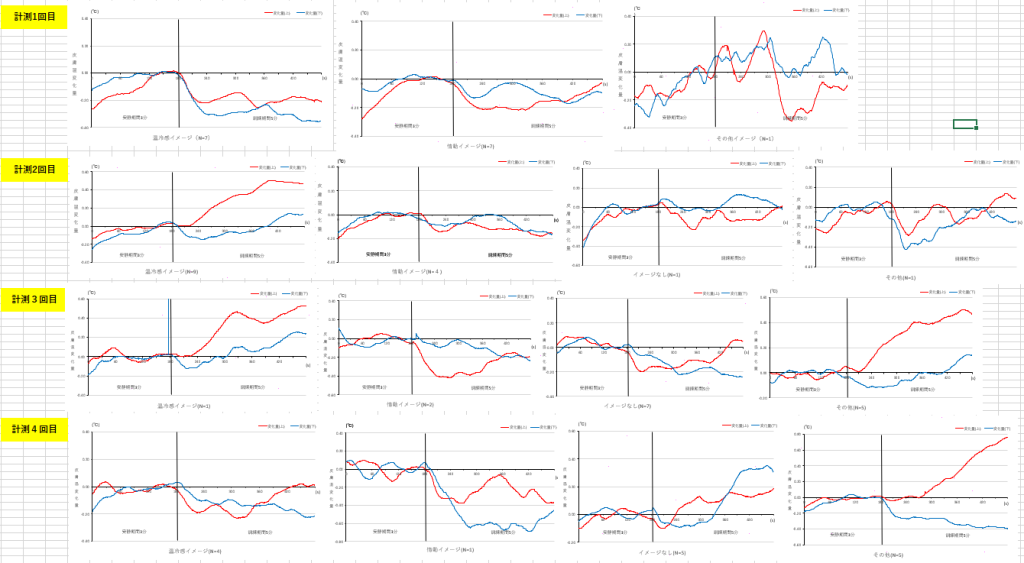

1. 計測回数ごとの制御方略別の皮膚温制御成績

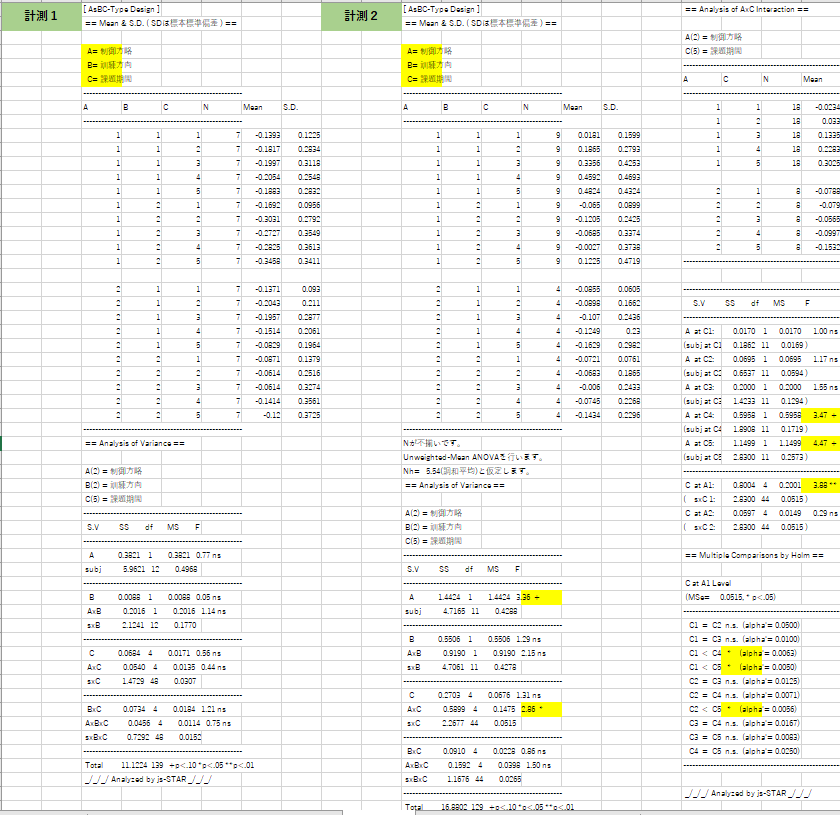

① 計測1

「2(制御方略:温冷感, 情動)×5(課題期間:1分~5分)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 主効果・交互作用の効果は認められなかった。

② 計測2

「2(制御方略:温冷感, 情動)×5(課題期間:1分~5分)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 制御方略の主効果が有意傾向(F(1, 11)=3.36, p<.10)であった。交互作用を行った結果, 「制御方略×課題期間」の効果が5%水準で有意だった(F(4, 44)=2.85, p<.05)。

制御方略の主効果が有意傾向であったため, Holm法による多重比較を行った結果, 1分目より4分目, 5分目が高く, 2分目より5分目が高かった(ps<.05)。また, 「制御方略×課題期間」の交互作用の効果が有意であったため, 単純主効果の検定を行ったところ, 4分目および5分目で制御方略の単純主効果が有意傾向であった(ps<.10)。加えて, 課題期間と温冷感イメージの単純主効果が有意であった(p<.01)。

図1 計測1, 2の「制御方略×課題期間」

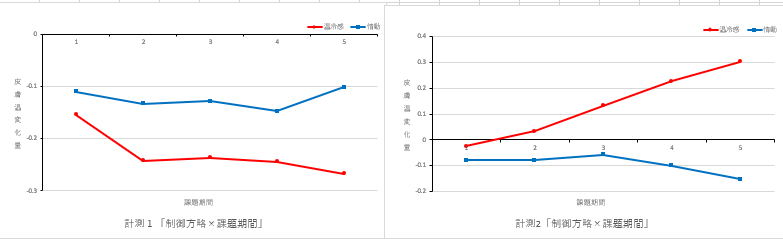

③計測3

「2(制御方略:イメージなし, その他)×5(課題期間:1分~5分)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 制御方略の主効果(F(1, 10)=3.85, p<.10), 課題期間の主効果(F(4, 40)=2.88, p<.05)が認められた。交互作用を行った結果, 「制御方略×課題期間」の効果(F(4, 40)=3.41, p<.05), 「訓練方向×課題期間」の効果(F(4, 40)=3.41, p<.05)が有意だった。

制御方略の主効果が有意傾向であったため, Holm法による多重比較を行った結果, 1分目より4分目, 5分目が高く, 2分目より5分目が高かった(ps<.05)。また, 「制御方略×課題期間」の交互作用の効果が有意であったため, 単純主効果の検定を行ったところ, 3分目および4分目で制御方略の単純主効果が有意傾向であり(ps<.10), 5分目で有意であった(p<.05)。加えて, 課題期間とその他(イメージ)の単純主効果が有意であった(p<.01)。

「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果が有意であったため, 単純主効果の検定を行ったところ, 上昇訓練課題期間の単純主効果が有意であった(p<.01)。

図2 計測3の「制御方略×課題期間」「訓練方向×課題期間」

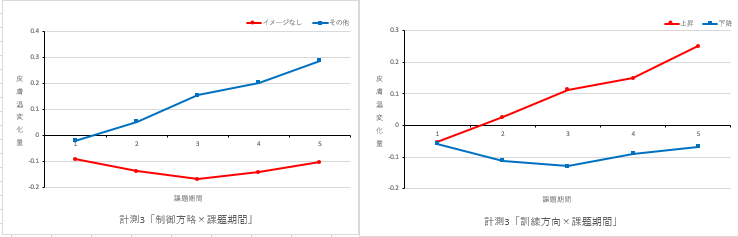

④ 計測4

「3(制御方略:温冷感, イメージなし, その他)×5(課題期間:1分~5分)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 訓練方向の主効果(F(1, 11)=3.99, p<.10), 課題期間の主効果(F(4, 44)=2.34, p<.10)が有意傾向であった。「制御方略×訓練方向」の交互作用の効果が有意傾向(F(2, 11)=3.94, p<.10), 「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果が5%水準で有意(F(4, 44)=3.13, p<.05), 「制御方略×課題期間×訓練方向」の交互作用の効果が1%水準で有意(F(4, 44)=3.13, p<.05)であった。

図3 計測4「制御方略×訓練方向「訓練方向×課題期間」「制御方略×課題期間×訓練方向」

質問1

・計測4回目の結果「A×B×C」の解釈と図のプロット方法。

・下画像の生理指標は, 論文内に添付するか

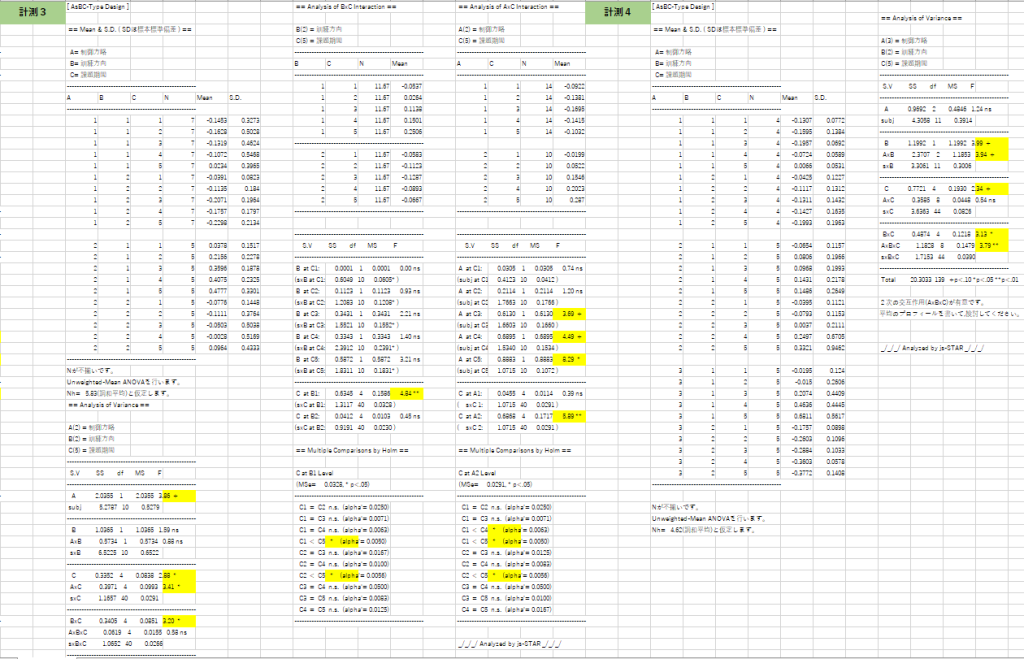

2. 独自項目の分析

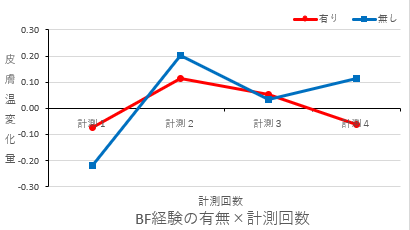

① BF経験の有無

「2(BF経験の有無:有り, 無し)×4(計測回数:1~4回目)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因4水準混合計画の分散分析を行った結果, 訓練方向の主効果が認められた(F(1, 12)=4.73, p<.10)。交互作用の効果および多重比較では, 有意な差が認められなかった。

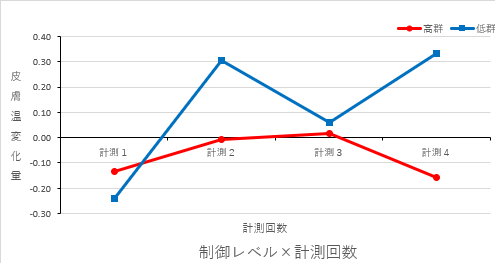

② 主観的な制御レベル

「2(以前より皮膚温制御能力が身についたか:高群, 低群)×4(計測回数:1~4回目)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因4水準混合計画の分散分析を行った結果, 群の主効果(F(1, 12)=4.29, p<.10), 計測回数の主効果(F(3, 36)=2.56, p<.10), 訓練方向の主効果が認められた(F(1, 12)=3.85, p<.10)。交互作用の効果および多重比較では, 有意な差が認められなかった。

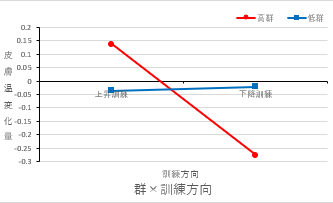

③ 内受容感覚(身体の温度変化に注意を向けているか)を計測回数ずつ

・計測1

「2(内受容の注意:高群, 低群)×2(訓練方向:上昇, 下降)×5(課題期間:1~5分)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 群の主効果が認められた(F(1, 12)=4.33, p<.10)。「群×訓練方向」の交互作用の効果に有意傾向が認められた(F(1, 12)=4.12, p<.10)。「群×訓練方向」の交互作用の効果が有意傾向であったため, 単純主効果の検定を行ったところ, 群と下降訓練の単純主効果が有意であった(p<.05)。

・計測2

「2(内受容の注意:高群, 低群)×2(訓練方向:上昇, 下降)×5(課題期間:1~5分)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 課題期間の主効果が認められた(F(4, 48)=4.19, p<.01)。交互作用の効果および多重比較では, 有意な差が認められなかった。

・計測3

「2(内受容の注意:高群, 低群)×2(訓練方向:上昇, 下降)×5(課題期間:1~5分)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果が有意だった(F(4, 48)=3.43, p<.05)。「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果が有意であったため, 単純主効果の検定を行ったところ, 課題期間と上昇訓練の単純主効果が有意であった(p<.01)。

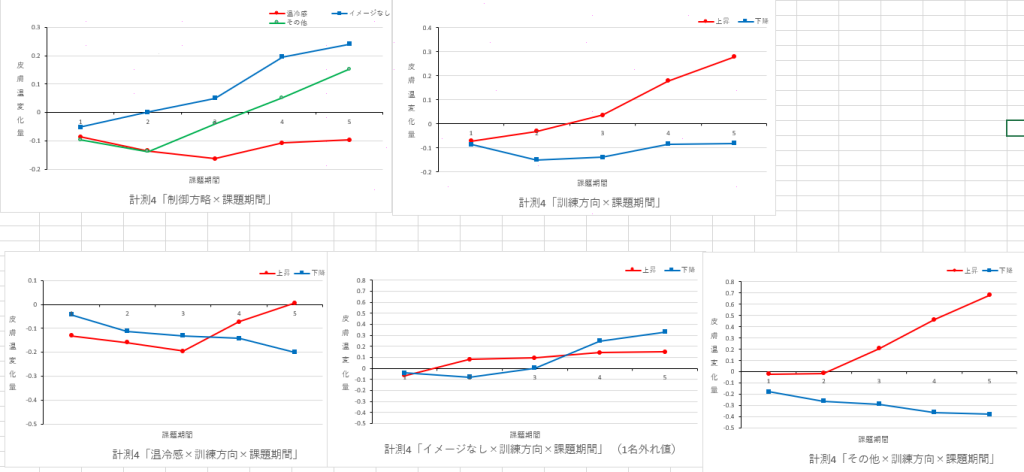

・計測4

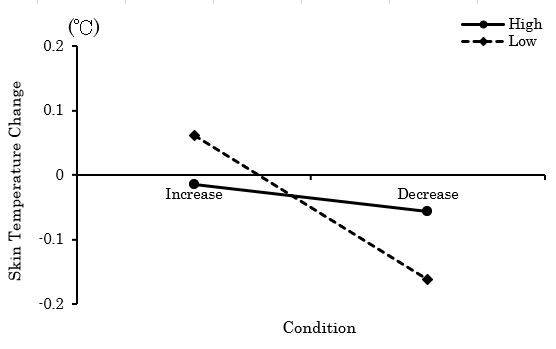

「2(内受容の注意:高群, 低群)×2(訓練方向:上昇, 下降)×5(課題期間:1~5分)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 訓練方向の主効果(F(1, 12)=3.99, p<.10), 課題期間の主効果(F(3, 36)=2.56, p<.10)認められた。「群×訓練方向」の交互作用の効果が有意傾向(F(1, 12)=4.64, p<.10), 「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果が有意傾向(F(4, 48)=2.49, p<.10), 「群×訓練方向×課題期間」の交互作用の効果(F(4, 48)=3.62, p<.05)が有意であった。

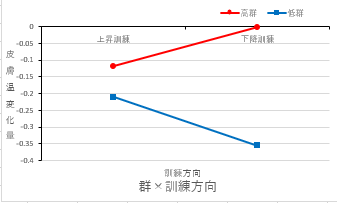

④ 内受容感覚(身体の温度変化に気づいているか)

・計測1

「2(内受容の気づき:高群, 低群)×2(訓練方向:上昇, 下降)×5(課題期間:1~5分)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 「群×訓練方向」の交互作用の効果が有意傾向(F(1, 12)=3.00, p<.10)であったため, 単純主効果の検定を行ったところ, 単純主効果が認められなかった。

・計測2

「2(内受容の気づき:高群, 低群)×2(訓練方向:上昇, 下降)×5(課題期間:1~5分)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 課題期間の主効果が認められた(F(4, 48)=3.20, p<.05)。交互作用の効果および多重比較では, 有意な差が認められなかった。

・計測3

「2(内受容の気づき:高群, 低群)×2(訓練方向:上昇, 下降)×5(課題期間:1~5分)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 課題期間の主効果認められた(F(4, 48)=2.41, p<.10)。「群×課題期間」の交互作用の効果が有意(F(4, 48)=3.10, p<.05), 「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果(F(4, 48)=3.53, p<.05)が有意であった。「群×課題期間」の交互作用の効果が有意であったため, 単純主効果の検定を行ったところ, 群と5分目の単純主効果が有意であった(p<.05)。また, 課題期間と低群が有意であった(p<.01)。

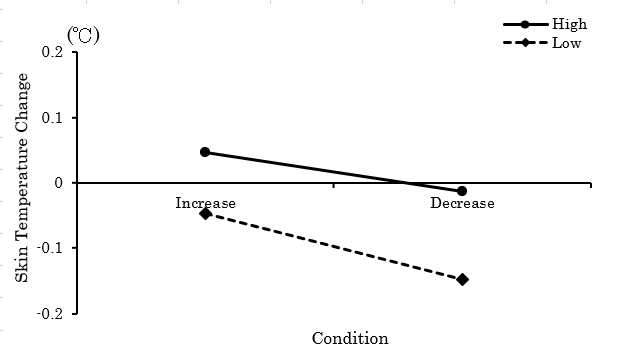

・計測4

「2(内受容の気づき:高群, 低群)×2(訓練方向:上昇, 下降)×5(課題期間:1~5分)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 訓練方向の主効果が認められた(F(1, 12)=4.61, p<.10)。「群×訓練方向」の交互作用の効果が有意(F(1, 12)=5.54, p<.05), 「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果が有意(F(4, 48)=3.13, p<.05), 「群×訓練方向×課題期間」の交互作用の効果(F(4, 48)=2.14, p<.10)が有意であった。

=======================================================================

心理指標_MAIA(特性尺度)

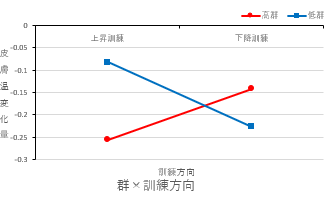

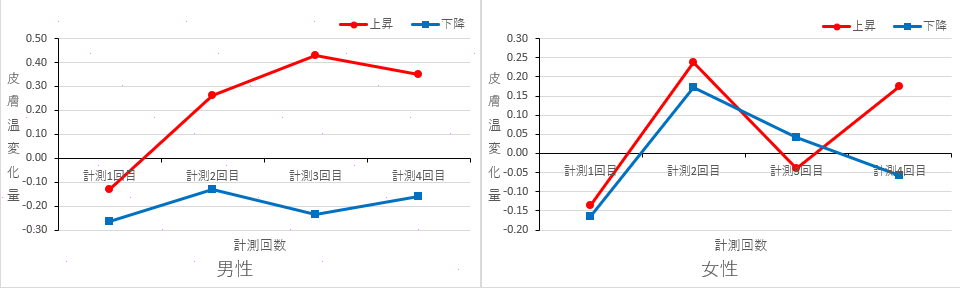

3. 内受容感覚と計測回数の検討

下位尺度8つについて, 「2(群(内受容感覚):高群, 低群)×4(計測回数:1~4回目)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因4水準混合計画の分散分析を行った結果, 群の主効果および交互作用の効果はいずれの因子も認められなかった。

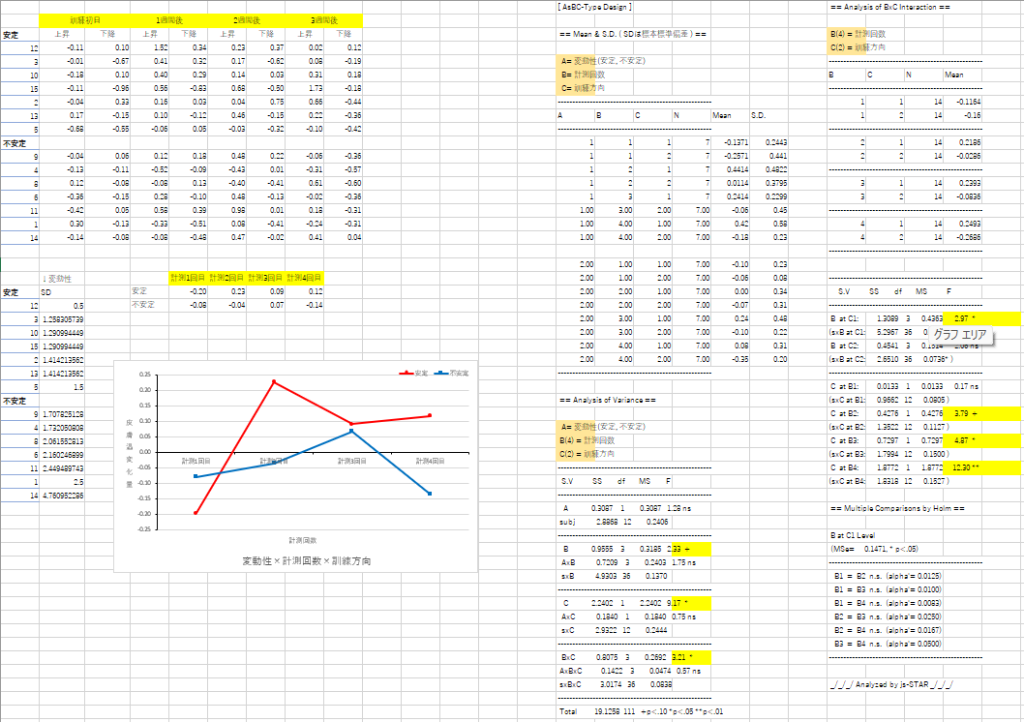

4. 内受容感覚と課題期間の検討

因子1

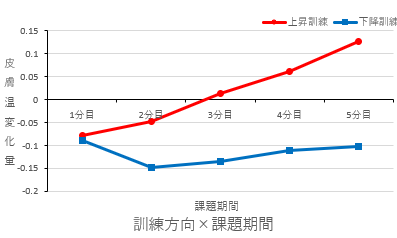

「2(群(内受容感覚):高群, 低群)×5(課題期間:1~5分目)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 訓練方向の主効果(F(1, 12)=3.65, p<.10), 課題期間の主効果(F(4, 48)=2.64, p<.05)が認められた。「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果(F(4, 48)=4.38, p<.01), 「群×訓練方向×課題期間」の交互作用の効果が有意(F(4, 48)=2.32, p<.10), が有意であった。

課題期間の主効果が有意であったため, Holm法による多重比較を行った結果, 1分目より4分目, 5分目が高く, 3分目より5分目が高かった(ps<.05)。「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果が有意であったため, 単純主効果の検定を行ったところ, 訓練方向と3, 4, 5分目の単純主効果が有意であった(ps<.10)。また, 課題期間と上昇訓練が有意であった(p<.01)。

因子2, 3, 6~8

群の主効果・交互作用は認められなかった。

因子4

「2(群(内受容感覚):高群, 低群)×5(課題期間:1~5分目)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 訓練方向の主効果(F(1, 12)=3.90, p<.10), 課題期間の主効果(F(4, 48)=4.04, p<.01)が認められた。「群×課題期間」の交互作用の効果(F(4, 48)=3.37, p<.05), 「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果が有意(F(4, 48)=4.30, p<.01), が有意であった。

課題期間の主効果が有意であったため, Holm法による多重比較を行った結果, 1分目より5分目が高く, 2分目より5分目が高く, 3分目より5分目が高かった(ps<.05)。「群×課題期間」の交互作用の効果が有意であったため, 単純主効果の検定を行ったところ, 課題期間と高群の単純主効果が有意であった(p<.01)。

因子5

「2(群(内受容感覚):高群, 低群)×5(課題期間:1~5分目)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 群の主効果(F(1, 12)=3.57, p<.10), 課題期間の主効果(F(4, 48)=2.74, p<.05)が認められた。「訓練方向×課題期間」の交互作用の効果が有意(F(4, 48)=4.06, p<.01)であった。

質問2

内受容感覚は特性尺度のため, 他の内受容感覚の尺度を用いて調査した方がよろしいでしょうか。しかし, 他の内受容感覚尺度を見ても, ストレス反応の評価や対人面が多く, 本研究に合う尺度が見つかりません。先行研究を読んでも, BFに内受容感覚は重要としか記載されておらず, 具体的な使用例が見つかりません(マインドフルネスなど)。

そもそも, 心理指標を使わず「心拍カウント課題 , 心拍弁別課題」から内受容感覚を評価している研究もあった(櫻井, 2017)。

=======================================================================

やること

・内受容感覚MAIAの分析聞く

・メンストラムサイクルの論文を調べる(STBFと絡めて)

・生理指標をある程度分析し終わったら, 結果の記入を始める

・卒論のコメントをいただいたところの修正作業を始める

・分析が一通り終了したため, 執筆作業に移行

1. プログラム解説

ソフトウェアArduino, Processing開発環境双方のプログラム解説が終わりました。また, ハードウェアの解説も終了したので, 卒論本文の方法が完成しました。

2. 卒論本文

ソフトウェアの解説に加え結果・考察を記入し, 本文完成。

お時間があるときに, 添削をお願いします。

========================================================================

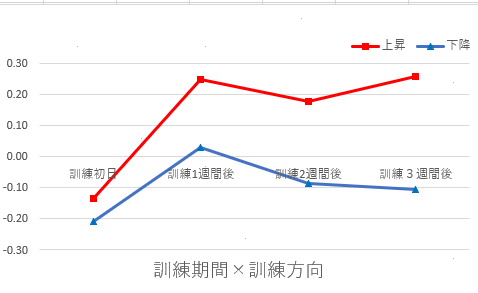

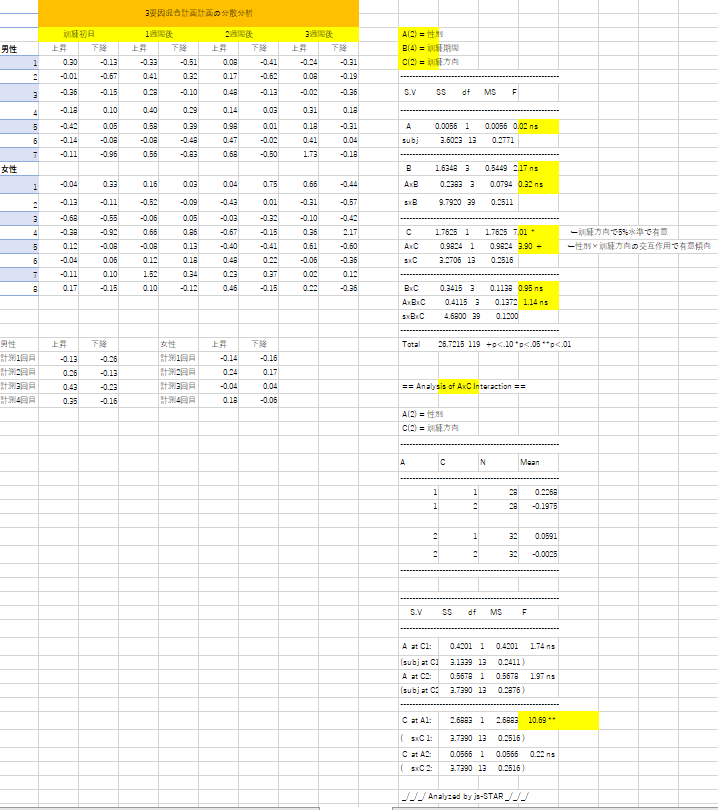

*訓練期間の表記に関して、漆師さんから「訓練~週間後」より「計測~回目」の方がわかりやすいとアドバイスをいただいて、表記を変えましたが、画像内で修正できていない部分がありますのでご承知おきください。

①修正前:「訓練期間:訓練初日, 1週間後, 2週間後, 3週間後」

②修正後:「訓練期間:計測1回目~計測4回目」

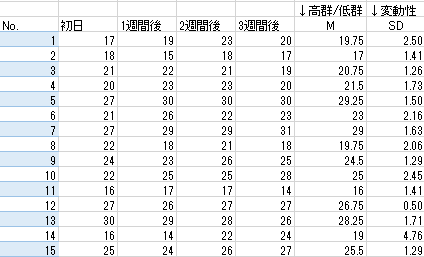

1. データ収集

一昨日, 実験参加者15名分のデータ収集が完了し, 実験終了とした。

2. 生理指標

① 訓練期間別_大学での計測

計測回数が増えるごとに, 訓練方向の差が開いていき、分別ができてきているように見受けられた。

③ 訓練期間および制御方略別_皮膚温変化量

計測4回目の制御方略「その他」が訓練方向の差が鮮明に見受けられる。

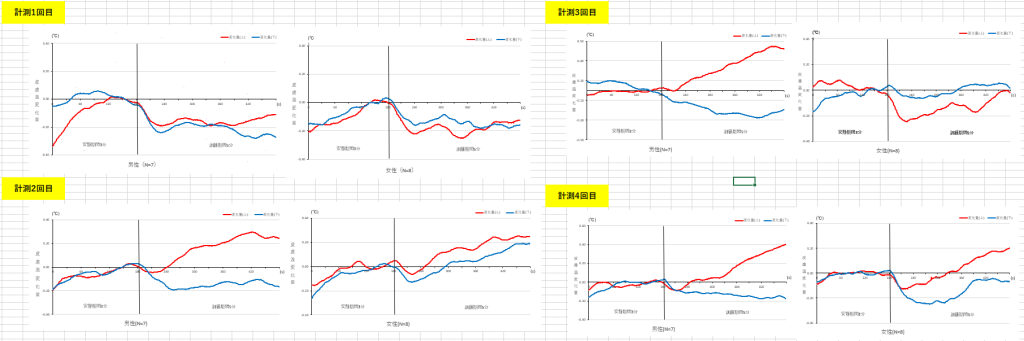

④ 訓練期間および性別ごとの皮膚温変化量

計測2回目以降の男性の皮膚温変化量は, 訓練方向の差がはっきりしてる。

⑤ 「性別×期間×方向」3要因4水準混合計画の分散分析

「2(性別:男性, 女性)×4(訓練期間:計測1回目~計測4回目)×2(訓練方向:上昇/下降)」の3要因4水準混合計画の分散分析を行った結果, 性別および訓練期間の主効果は認められなかった。訓練方向の主効果が5%水準で認められた(F(1, 13)=7.01, p<.05)。また, 性別×訓練方向の交互作用は有意傾向であった(F(1, 13)=3.90, p<.10)。交互作用の効果が有意傾向であったため, 単純主効果の検討を行ったところ, 訓練方向と男性において1%水準で有意な差が認められた(p<.01)。

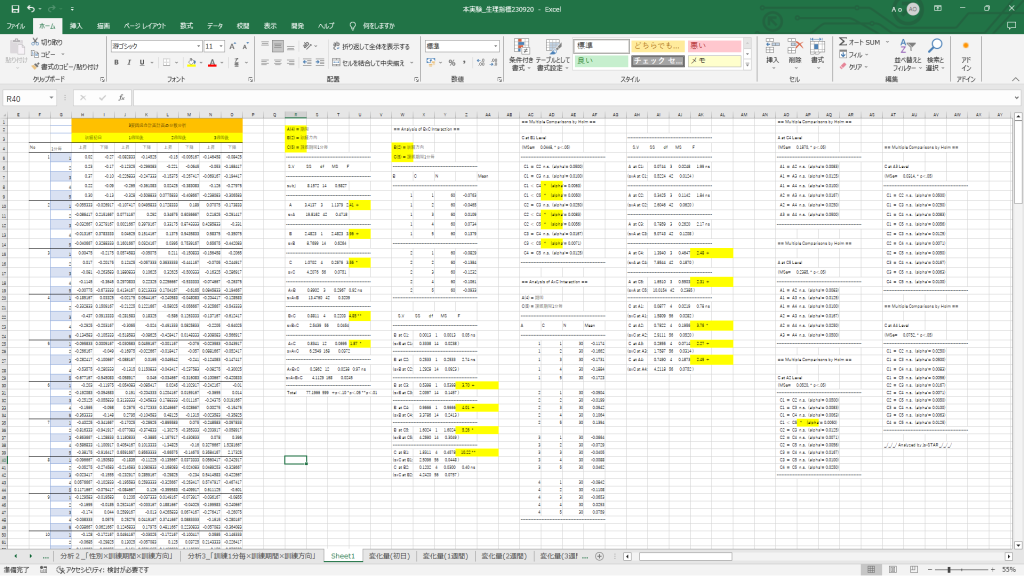

⑥ 「訓練期間×訓練方向×課題期間(1分ずつ)」3要因5水準混合計画の分散分析

「4(訓練期間:計測1回目~計測4回目)×2(訓練方向:上昇/下降)×5(課題期間:1分目~5分目)」の3要因5水準混合計画の分散分析を行った結果, 訓練期間の主効果が有意傾向であった(F(3, 42)=2.41, p<.10)。訓練方向の主効果が有意傾向であった(F(1, 14)=3.96, p<.10)。課題期間の主効果は5%水準で有意な差が認めれた(F(4, 56)=3.56, p<.05)。また, 訓練方向×課題期間の交互作用の効果が1%水準で有意な差が認められた(F(4, 56)=4.85, p<.01)。訓練期間×課題期間の交互作用の効果が5%水準で有意な差が認められた(F(12, 168)=1.87, p<.05)。訓練期間×訓練方向の交互作用は有意な差が認められなかった(F(3, 42)=0.92, n.s.)。

訓練期間の主効果が有意傾向であったため, Holm法による多重比較を行った結果, 有意な差は認められなかった。また, 課題期間について, 多重比較を行ったところ, 1分目より5分目の方が高かった(p<.05)。

質問1

・他にも有意差がみられましたが、3要因の結果の見方がわかりません。

・グラフに表す際、1つにまとめるのではなく, 訓練期間(計測1回目~4回目)に分けて、計4つのグラフを作成方法でよろしいでしょうか。

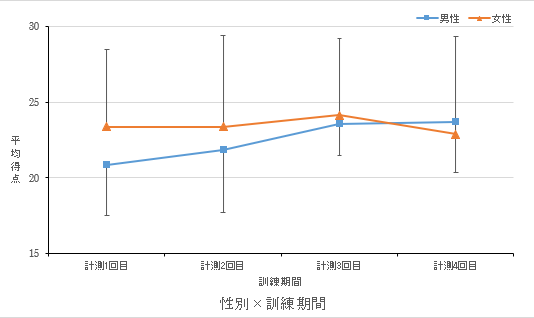

3. 心理指標_自尊感情尺度(RSES-J)→分析やり直し

① 訓練期間ごとのRSES-J平均得点の推移

「2(性別:男性, 女性)×4(訓練期間:計測1回目~計測4回目)」の2要因4水準混合計画の分散分析を実施したところ,性別の主効果は認められなかった(F(1, 13)=0.17, n.s.)。また, 訓練期間の主効果は有意傾向が認められた(F(3, 39)=2.32, p<.10)。Holm法による多重比較を行った結果, 有意な差は認められなかった。また, 訓練期間×性別の交互作用は有意な効果が認められなかった(F(3, 39)=2.05, n.s.)。

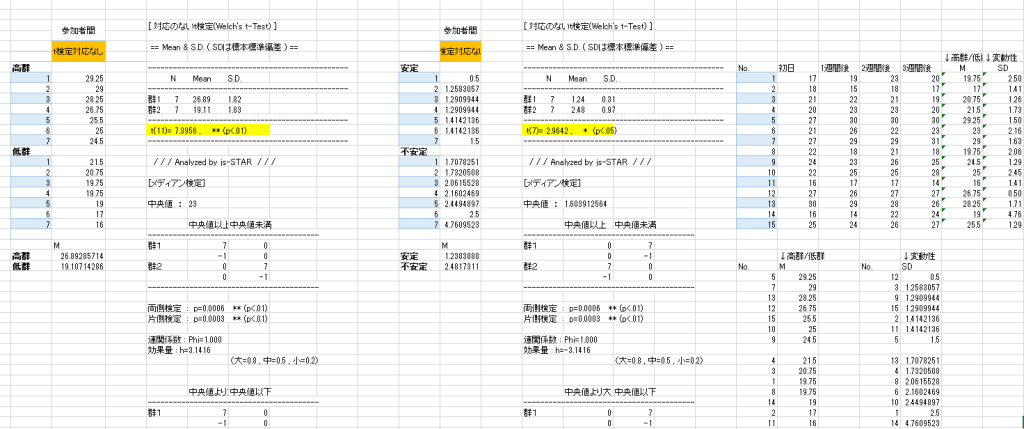

③ 「群×計測回数×訓練方向」

独立変数をRSES-Jの群(高群, 低群),計測回数, 訓練方向, 従属変数を皮膚温変化量として, 「2(群:高群, 低群)×4(計測回数:計測1回目~計測4回目)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因4水準混合計画の分散分析を実施したところ, 群の主効果に有意傾向(F(1, 12)=3.29, p<.10), 計測回数の主効果に有意傾向(F(3, 36)=2.34, p<.10), 訓練方向の主効果の有意傾向(F(1, 12)=4.09, p<.10)が認められた。また, 群×計測回数の交互作用に有意傾向な効果が認められた(F(3, 36)=2.85, p<.10)。

計測回数の主効果が有意傾向であったため, Holm法による多重比較を行った結果, 計測1回目より2回目が高い(p<.05)。計測1回目より4回目が高い(p<.05)。

群×計測回数の交互作用の効果が5%水準で有意であったため, 単純主効果の検討を行ったところ, 群と計測1回目に有意傾向(p<.10), 群と計測2回目に5%水準で有意(p<.05), 計測回数と高群に1%水準で有意な差が認められた(p<.01)。

④ 「変動性×計測回数×訓練方向」

独立変数をRSES-Jの変動性(安定, 不安定), 従属変数を皮膚温変化量として, 「2(変動性:安定, 不安定)×4(計測回数:計測1回目~計測4回目)×2(訓練方向:上昇, 下降)」の3要因4水準混合計画の分散分析を実施したところ, 変動性の主効果は認められなかった(F(1, 12)=1.98, n.s.)。計測回数の主効果に有意傾向が認められた(F(3, 36)=2.44, p<.10)。訓練方向の主効果に有意傾向が認められた(F(1, 12)=9.06, p<.10)。また, 変動性×計測回数の交互作用の効果に有意傾向が認められた(F(3, 36)=2.43, p<.10)。計測回数×訓練方向の交互作用では, 5%水準で有意な効果が認められた(F(3, 36)=3.17, p<.05)。

計測回数の主効果が有意傾向であったため, Holm法による多重比較を行った結果, 計測1回目より2回目が高い(p<.05)。計測1回目より3回目が高い(p<.05)。

変動性×計測回数の交互作用の効果が有意傾向であったため, 単純主効果の検討を行ったところ, 変動性と計測2回目に有意傾向(p<.10), 計測回数と安定群に有意差が認められた(p<.01)。

訓練方向×計測回数の交互作用の効果が5%水準で有意であったため, 単純主効果の検討を行ったところ, 計測回数と上昇訓練に有意(p<.05), 訓練方向と計測2回目に有意傾向(p<.10), 訓練方向と計測3回目に有意(p<.05), 訓練方向と計測4回目に有意差が認められた(p<.01)。

先行研究

自尊感情の質問紙研究を調べたところ, 自尊感情の「高群/低群」「安定/不安定」の2パターンから見るのが主流のようだ。自尊感情が高群だからといって, 変動が激しかったり, 攻撃性を持つこともあるからだ(櫻井, 2014)。そのため, 有意差がでなくても「自尊感情の揺れ幅が小さく, 安定的であることが精神的健康や適応の指標となる」。

⑤ 変動性・高群/低群の算出方法の確認

①高群/低群に分類したいのですが, 平均得点から割り当てでしょうか。

②変動性(安定, 不安定)に分類したいのですが, 標準偏差から割り当てでしょうか。

③上記2点について, 期間で推移をみたいのですが, 平均化して一つにまとめた後に折れ線をプロットすればいいのでしょうか。

4. 内省報告等

①実験中の制御方略別イメージ内容

*本実験で使用した制御方略は、「温冷感イメージ, 情動イメージ, イメージなし, その他」の4種類です。「その他」に関しては, 「温冷感, 情動イメージ」の併用。もしくは, 液晶ディスプレイの温度が変化するイメージなど, 文字通り制御方略1~3に該当しない方略です。

② 訓練期間別_実験後の内省報告

計測最終日の実験参加者の体調不良率が, 1/3という状態。また, 眠いと回答した人の睡眠時間を確認したところ, 「1~3時間」のため, 実験による眠気ではなかった。

5. 卒論本文

方法まで記入済み。これから, 取得したデータを元に結果・考察を執筆。

===========================================================================

・実験Ⅰ:プログラム解説部分で, 卒論本文にプログラムの画像を添付いたしましたが, 画像内にコメント文を付けた方がいいでしょうか。

・実験Ⅲ(仮):8月の上旬に先生に発注依頼した「XIAO ESP32S3」の状況はいかがでしょうか。もし到着していて, 先生のお時間をいただければ日曜日などを利用して, 装置開発を行いたいです。

========================================================================

残りの分析

・「制御方略×期間×方向」

・カウンターバランス:「訓練順序×期間×方向」

・内受容感覚

・自宅での訓練

・訓練回数×計測回数×RSES-J

========================================================================

・抄録の余白幅を狭める。

・STBFでのメンストラムサイクルの論文を読む。

実験Ⅰ

・プログラムは資料として、別枠で添付する。引用文献のあと。

→本文を読んでほしいから資料として添付。本文とは?

・本文はBF装置の機能面のみを記載する。

・プログラム内の説明で、「~」ではなく「から」と表記する。

・プログラム画像が見えにくい。高解像度の倍率100%でスクショ。

→先駆者にならって,プログラムを4Kモニターでスクショして記載

・Processingもコメント文つける

実験Ⅱ

【生理指標】

・交互作用の表記「有意な効果が…」に訂正

・制御方略:最初は「温冷, 情動」だったが、回数を重ねていくうえで自分に合ったものを参加者自身が能動的に選んでいき、その他を選んだ人は訓練方向の区別ができていた。

・性差の考察:生理周期(メンストラムサイクル)から男性は環境が安定しているが、女性は体調不良や体温が上昇するなどから、性差がでたのではないか。海外の論文等を調べる。→今回得られた結果だと、「男性は徐々にうまくなる結果だった」。

・2要因の分析(訓練期間×訓練方向)は、性別や課題期間で3要因の分析をしているため、かさまし疑惑が生じるため消す。

・交互作用の図をプロットする。

・「訓練期間×課題期間」の交互作用をプロット

・交互作用の解釈に内省報告を用いて、考察を記載する。

・総括としては、従来の方法では装置が限られているうえ、クリニックに通わない限り訓練を行うことができない。しかし、装置10台作成し、クリニックだけではなく、装置を持ち帰ってもらい、日常的に訓練を行うことで、よりクリアな結果を得ることができる。

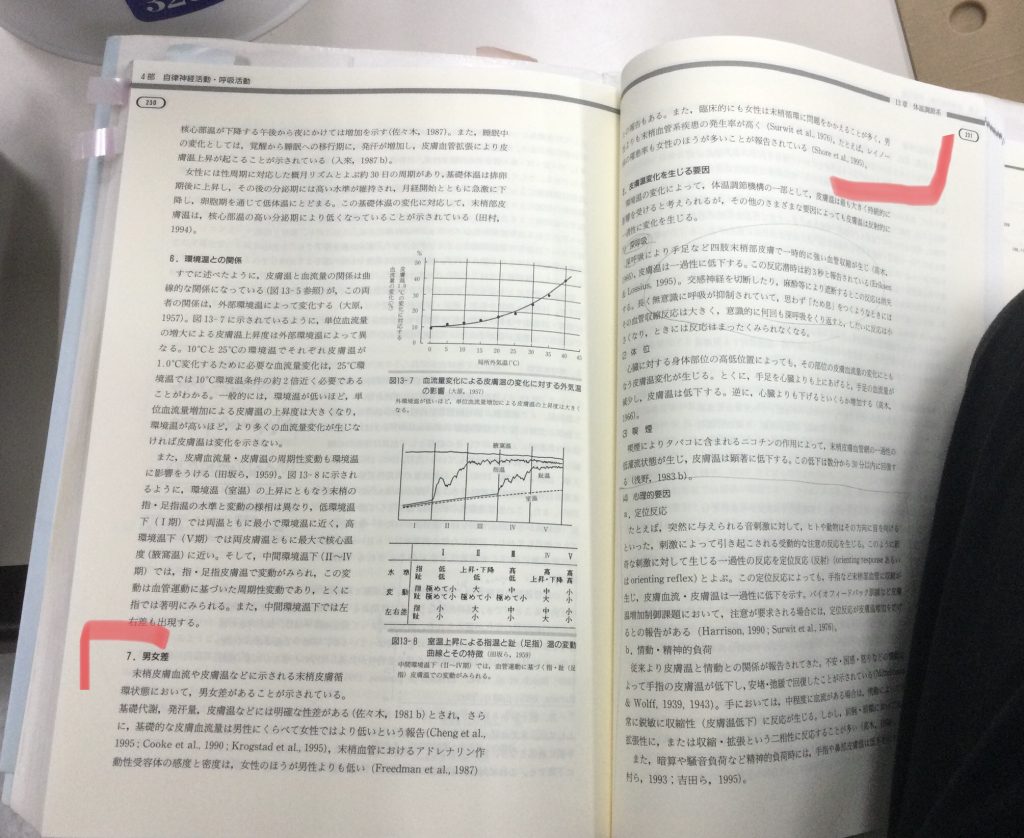

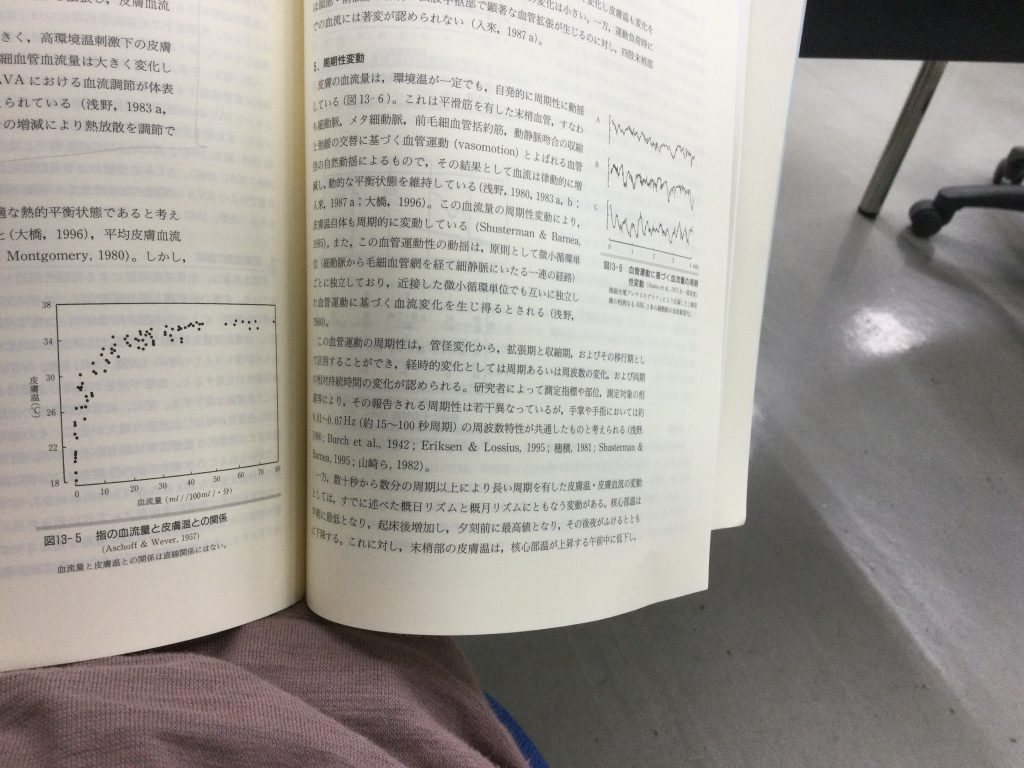

・皮膚温の変動として概日(24時間)・概月(1か月)リズムによる変動。

・概月リズム:女性の概月リズムに体温の変動がある。月経後の増殖機で低体温が続き、排卵日後・分泌期(黄体期)の前半にプロゲステロンの作用で「0.2~0.4℃」急上昇し、以後その水準を維持する。月経開始とともに急激に下降する(P224)。

・女性は生理周期により基礎体温は排卵期後に上昇し, 月経開始とともに急激に下降し, 卵胞期を通じて低体温にとどまる(P230)。

【心理指標】

・縦軸を「0~」ではなく、「15~30」など範囲を狭めて見やすくする。

・とりあえず、群(高群/低群)の分析を優先して、変動性は忘れていい。

→群分けしたら、生理指標と絡めて分析する

はじめに

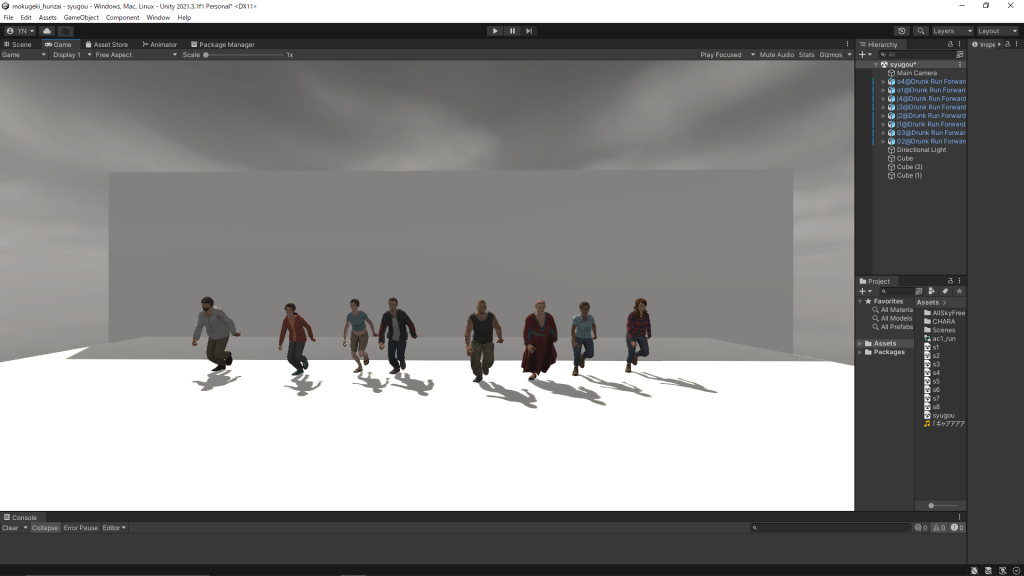

去年の前期に受講した司法犯罪心理学で、「授業で扱った内容に触れて、独自の研究を行って下さい。方法は何でもよい」とレポート課題を出された。ん?何でもいいっt…つまり自分の土俵に持ち込んでいいってことですよね。じゃあ文献調べて書くのも面白みがないから、Unity, Mixamo使って目撃証言の実験でもやるか!と思い立った次第。期限が近くて、結構雑な実験計画と結果だった。

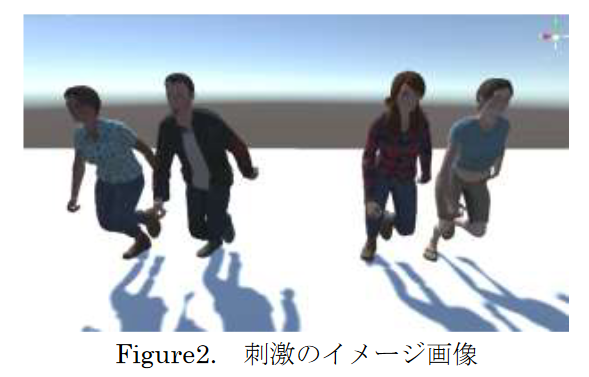

ほんで、さっそく実験刺激の作成に取り掛かり、キャラ10分, ステージ5分程度で作成。キャラ作成に服装とか考えないといけないから、割と面倒くさかった記憶が。先行研究のステージ暗めにしたのがシリアスにするためだったか?

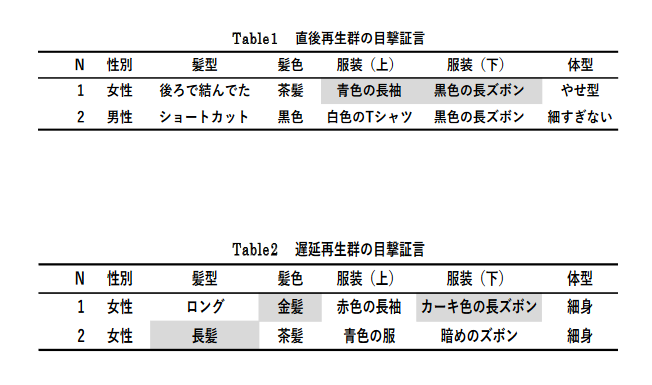

改めて読み返すとページ指定があってだが、文章がめちゃくちゃ。要は目撃証言の信頼性が、検査官の質問の仕方や証言が曖昧過ぎて、冤罪になる事例が多い。前者に関しては惜しくも断念したが、この研究では後者に焦点を充てて、直後・遅延再生(1時間後)群に分けて聞き取り調査を行った。刺激提示の流れとしては、女性の悲鳴が聞こえて、正面から犯人が逃走しながら、参加者とすれ違う。これを8試行数秒間隔で呈示して、最後に呈示したうち1人について、外見的特徴を答えてもらった。

結果

・画面が見えにくい→画質/ライトの角度の問題

・大まかに捉えてはいる→服の色や袖の長さ

・細かいところまでは覚えていない/画質が悪く見えていない

・直後再生群の方が誤答数が少ない

→質問の仕方もあるが、かなり大雑把な回答だった。これで誤答数がどうと言われても正直微妙な気がする。ほんで、回答するキャラも統一せにゃならんでしょうに、バラバラにした時点で問題のある研究すねぇ。

考察・展望

1. 実験刺激

・ステージ:路地にして、よりリアルにするかな

・犯人:統一っすね

・画質等:VRで呈示

・参加者:時間的にMain Cameraを固定にしたが、いっそのこと歩かせて場面に

2. 実験計画

・群ではなく条件でもいいかも→後から証言の撤廃もあるだろうし

・群分け:今回は遅延再生群を1時間後としたが、実際に警察官が通報を受けてからどれくらいで到着するかを検索して、より現実的に再現したいな。

・生理指標:場面遭遇時・すれ違い時のHRを測定, ST・SCで緊張度合い

・心理指標:一般感情尺度とか, VASでどれくらい証言に自信あるか

・スケジュール:「安静→刺激提示→安静」かな。刺激提示に関しては、どうだろう。仮に8試行呈示すると、現実場面では一回だしなぁ。ダミーは入れるべきか?わからんな。

この辺を含めて先行研究なり、データを揃えないと話にならねえや。あくまで個人の見解で止まるだろうし。それじゃあ意味がないや。でもそうだな。二段階で実験やるのも面白うなんだよな。それこそ、刺激提示して「群1:服装は?衝撃度合は?」「群2:明るい目の色だった?ガツンと突っ込んでた?」とか。あーなんか面白そう。え、でもこれやってそうなんだよな。どうなんだろ。Unityとは別でやってそうじゃん。やってなかったらやるわ。こんなん。面白うそうじゃんかよ。

ただ、手っ取り早いが、これは請野さんの卒論のように、匂い採取の段階で問題が起きて…っていう落ちになるのだろうか。あーこればっかりは、調べるか、やらないとわからないもんだな。仮にやってたら、先行研究の問題点を踏まえてか、再現実験になりそうだな。なんか再現実験だけはやりたくないんだよな。新しいことしたいし、発展させる方が好きだしな。やる意義を感じないんだよな。まあそれはどうでもいいけども。

はじめに

以前のブログで紹介した、統計ソフトHADについて紹介する。

今回は、DLからの一連の流れと、基礎統計量・因子分析の算出を行う。

インストラクション動画

抽出方法・回転方法の説明

1. 抽出方法

・最尤法:母集団を推定する考え方。イメージとしては、全国規模。

・主因子法:今得られてるデータの中でまとめる方法。学生の中だけ。

・最小二乗法:よく使われる。尺度の単位を考慮する。

2. 回転方法

・プロマックス回転 (斜交回転)

因子同士に相関があるようにまとめる方法。心理学は、人の心に関係するという共通事項があるので、相関があると見なしプロマックス回転を使う。

・バリマックス回転 (直交回転)

反対に相関がないことを前提にする場合はバリマックス回転を使う。

因子分析手順

・分析1回目は, スクリープロットなどから因子数を予測する。

・分析2回目は, それをもとに因子負荷量を算出する。

・算出したら事前に建てた目安をもとに項目の削除を行う。目安としては, 共通性を0.2以下の項目は削除。パターン行列は0.4以上の項目で区切る。内的整合性の検討は, α=.80とするなど適宜調整する。

・分析3回目以降は, 項目の削除がある場合行う。

・残りは, 因子の命名, 下位尺度の算出。表の作成は, 因子負荷量・共通性・α係数・相関行列があればok.(固有率, 寄与率, 累積寄与率を書くことも)

質問紙研究の分析

・因子分析:尺度作成時 (作成しなくても行う場合も)

・相関分析:下位尺度得点から, 他に使用した尺度と

・分散, 重回帰分析:より詳細なデータが欲しいとき

・t検定:因子, 尺度内で, 高群/低群を25%ずつ抽出

因子分析のレポート(SPSS)

過去に質問紙の作成を行って、因子分析・相関分析・t検定を行った例。統計ソフトは, SPSSを用いた。2年次に執筆したレポートだから書き方が間違いだらけ。表は動画内か先行研究などを参照してください。ついでにSPSSのマニュアルも添付。

マニュアル

====================================================================

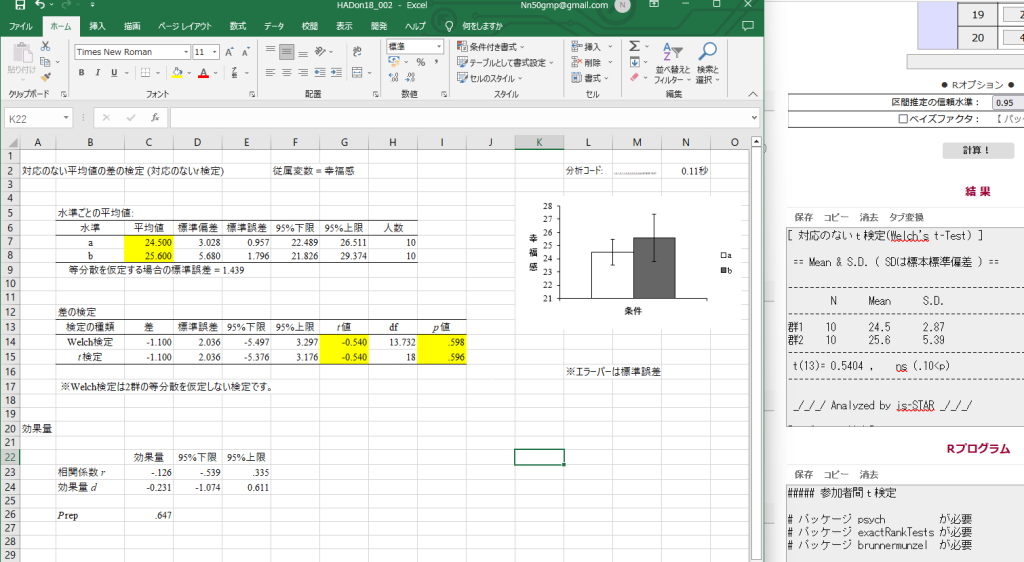

余談(js-starとの比較)

js-starと分析結果が合うか確認してみた。

画像の通り、結果は合っていたが、なぜか有意差が出た時にHADのp値の表記がバグる。おそらく設定が足りてないんだと思うがなぜだ。まあでも、心理学レポートのフォーマットにあった図表もでるし、分析の選択も楽だし、外部ソフトを仲介せず、エクセル操作できるのはかなりお得。あとは使いこなせるかが問題