【Asset, Plug in 一覧】

1, Asset

・ The Realtime Rascals

2. Plug in

・Cinematic Studio

・High Definition RP

→高いグラフィックで作成できる

→HDRP Wizardの方では「HDRP→Fix OLL→One~」でいける? リンク

*プラグインに関しては、おそらく上2つがあれば動作するかと。

*開発環境は、「unity 2021.2 HDRP」が推奨されている。

【Asset, Plug in 一覧】

1, Asset

・ The Realtime Rascals

2. Plug in

・Cinematic Studio

・High Definition RP

→高いグラフィックで作成できる

→HDRP Wizardの方では「HDRP→Fix OLL→One~」でいける? リンク

*プラグインに関しては、おそらく上2つがあれば動作するかと。

*開発環境は、「unity 2021.2 HDRP」が推奨されている。

【完成例】

前半:動作チェック, 録画機能

後半:各種設定を試す, 視点固定

*Rest Pose?? をするとカメラの視点が固定される。画面酔いはなくなる。

スマホを介して自分の表情などをUnityで作成したキャラと連動させる。

注意点

・ファイアウォールの問題があり, アプリ使用中は一時的に無効化する。

・Assetダウンロードに選択間違えるとエラーが続出した。

実験内容

実験Ⅰ:仮想事故

実験Ⅱ:オンデマンド授業・視線計測

各種ファイル

共同研究用パワポ

実験内容_オンデマンド

コロナでオンデマンド授業が急激に増加した。

オンデマンドになろうがどのみち最後にテストはあるため、効果的な学習方法を模索できればいいかな…と思いテーマとして扱った。

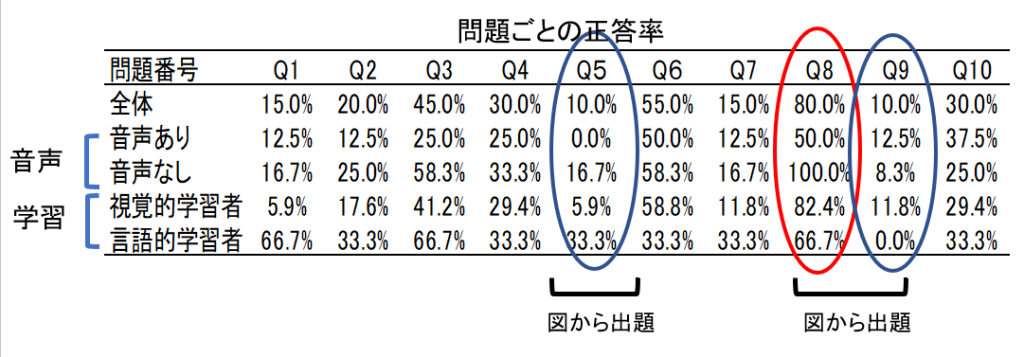

「音声有無」「学習スタイル(図・文章が得意!)」別の課題成績から検討。

課題成績の結果は、全て有意差が認められなかった。

1. 問題が難しすぎた→自由記述8/10

2. 学習スタイルをFelder(1995)をもとに分類を行ったが、「人数比 10:1」と偏ってる

生理指標の視線計測は、分析方法は特にない?ため、実験者の解釈に委ねられる。

音声有無

・スライドの読むスピードが話し手の影響を受ける

・音声なしは何度も見返す

学習スタイル

・文章の視聴時間→言語的(文章に注目)の方が長い

・文章を一通り読んでから画像/文・画像を交互に読む

考察では、当初の目的であった「効率的な学習方法の模索」について、問題が難しすぎたこと、学習スタイルの人数比の問題があったことについて問題点を挙げる。

音声有無

また、有意差が認められなかったものの音声なしの方が課題成績が高かった。有馬・森田(2022)のRedundancy効果について触れ、文章のみでスライド内容を読解できる参加者が多いことから、「解説者の音声によって学習が阻害された」ことを要因として挙げた。この考えを支持するために、内省報告などからも拾った。

学習スタイル

課題成績が

1月の安全管理委員長の永松です。新年早々じゃんけんに負けるという、幸先の悪いスタートではありますが、今年も頑張っていきます。

さて、今月はどうしていくか考えていく上で、感染者数の推移を見ていきますと、どうやら年末年始の間で、感染者が大きく増えていることが分かりました。

↓ NHKの新型コロナウイルス特設サイトより

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

そのため、今月は先月よりも声掛けを強化していこうと思います。具体的には、手指消毒の呼びかけや、食事の際の距離についての注意喚起、入退出の声掛けなどです。

なぜ声掛けだけに絞ったかというと、大きく2つ理由があります。

1つ目は、ここ最近皆の意識が緩みがちであると個人的に感じていたからです。これはだれが悪いとかではなく、このような非常時が長期的に続けば、誰であっても慣れてしまい意識しなくなってしまうものだと思います。ただ、決してそれを良しとしているわけではありません。そして、この緩くなった雰囲気を締めるために声掛けが効果的だと考え、今月は声掛けをしていこうという結論に至りました。

2つ目に、過去の安全管理委員長が考え実行してきた幾つもの感染症対策が現在も実行され続けています。そして自分としては、現状の状態で感染症対策に問題はないと考えています。そのためさらに何か増やすよりかは、現状の対策を常に実行し続け、緩まないような声掛けをするほうが良いと判断しました。

…本音を言うと、これ以上縛りを設けて利用しづらい空間を作ることで、みんなの学習意欲を削ぐのはいかがなものかという考えもここに含まれています。

以上の考えから、今月は声掛け強化月間としていきたいと思います。口うるさいやつがいるなぁと思われる方もいると思いますが、どうかご理解の方よろしくお願いします。

今回は基盤カットの手順を動画に収めた。

取り合えずこれを見ればできると思う。

*動画編集は中途半端になっているため、手が空いたらちゃんとやるます(-_-;)

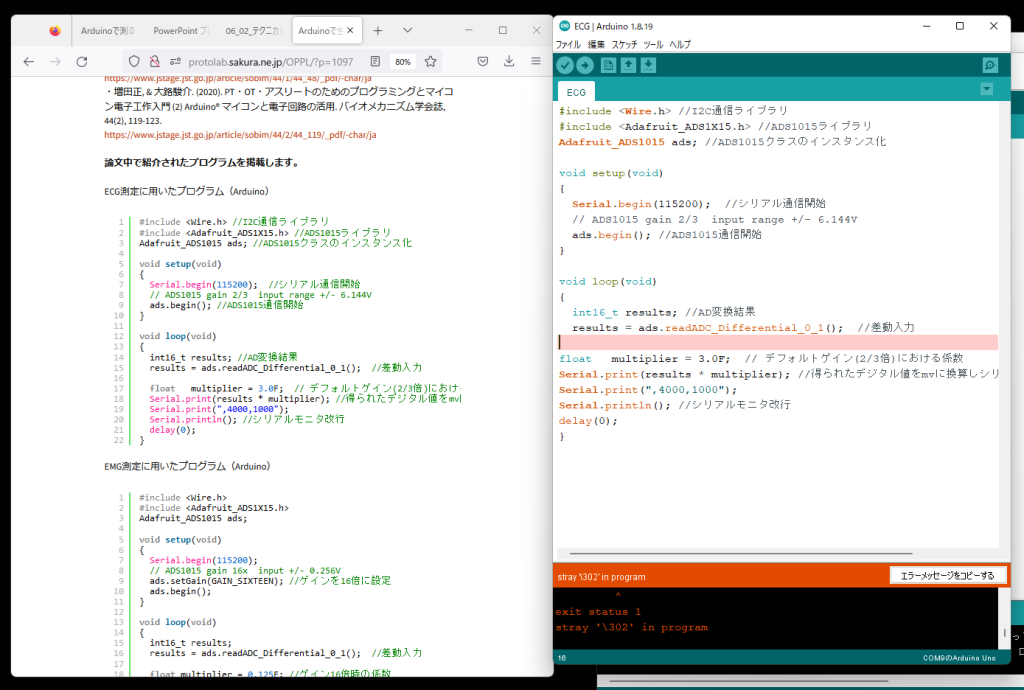

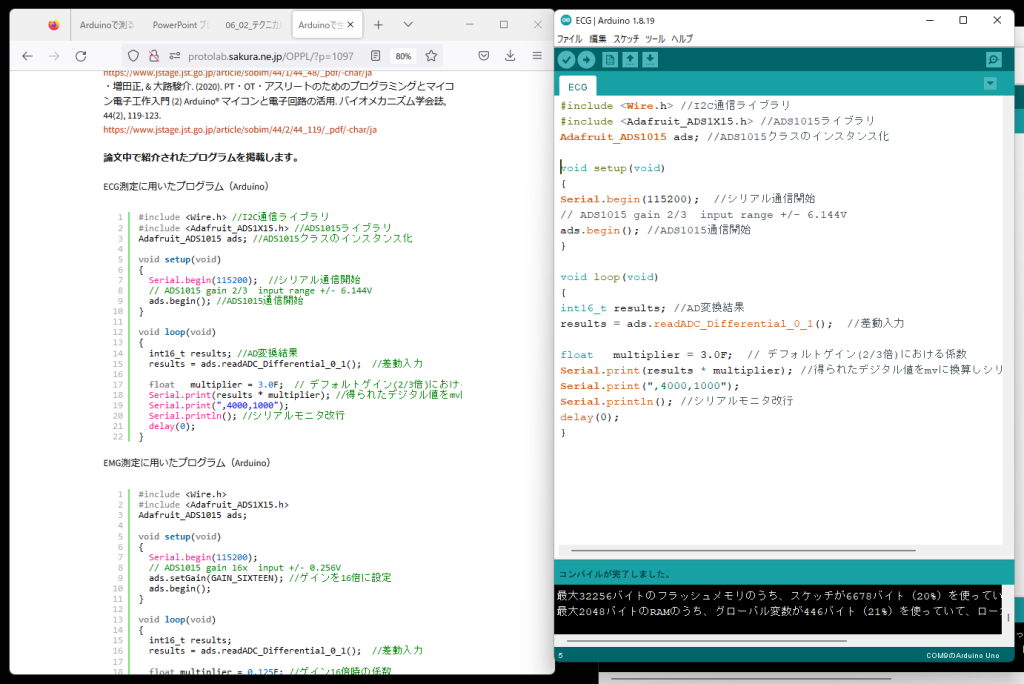

「Arduinoで生理指標を測る」プログラムを圧縮ファイルに落とし込んだ。

最近、ブログ側の問題でプログラムをコピペすると勝手に全角スペースが入るみたいで、一つずつ手作業で直さないといけないらしい(理由はこれ?)。

今回も同様に全角スペース問題が発生したため、「ECG~SCL (無線はまだ)」までのプログラムを圧縮して下記に添付しておいた。

プログラム

・ECG:心電図

・EMG:筋電図

・EMG2:筋電図の積分値

・SCL:皮膚コンダクタンス水準

・SCC:皮膚コンダクタンス変化

長野先生方が執筆された論文「Arduinoで生理指標を測る」で、筋電図(EMG), 心電図(ECG), 計測の動画を作成しようとのことでプロジェクトが動き出した。

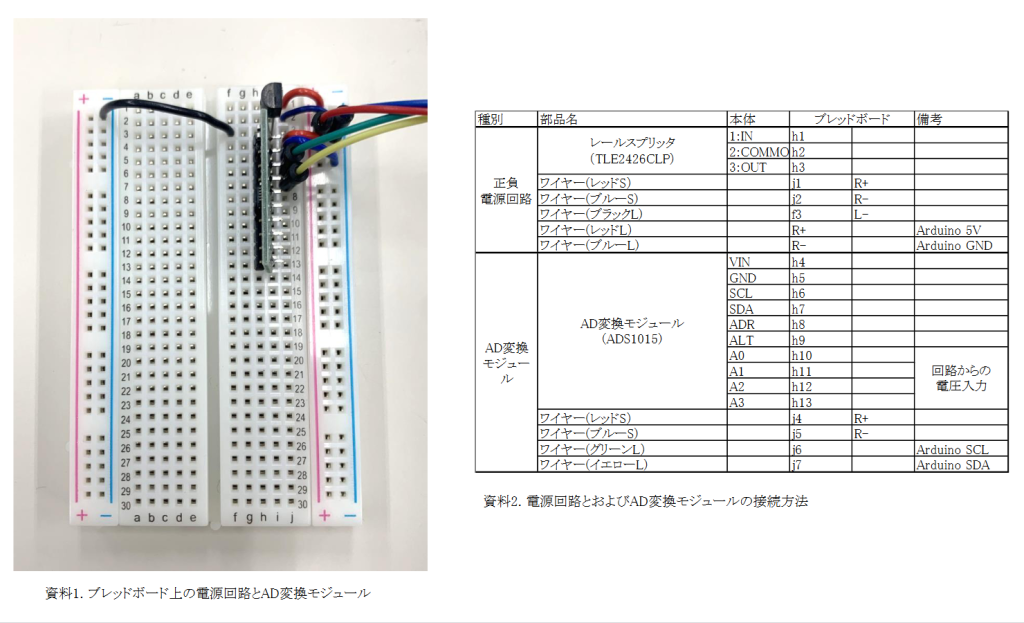

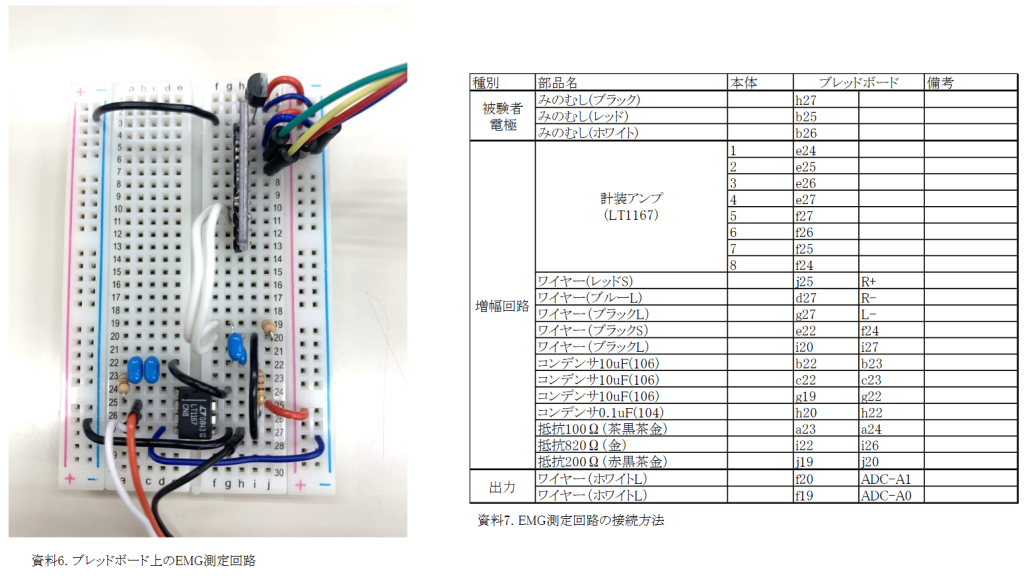

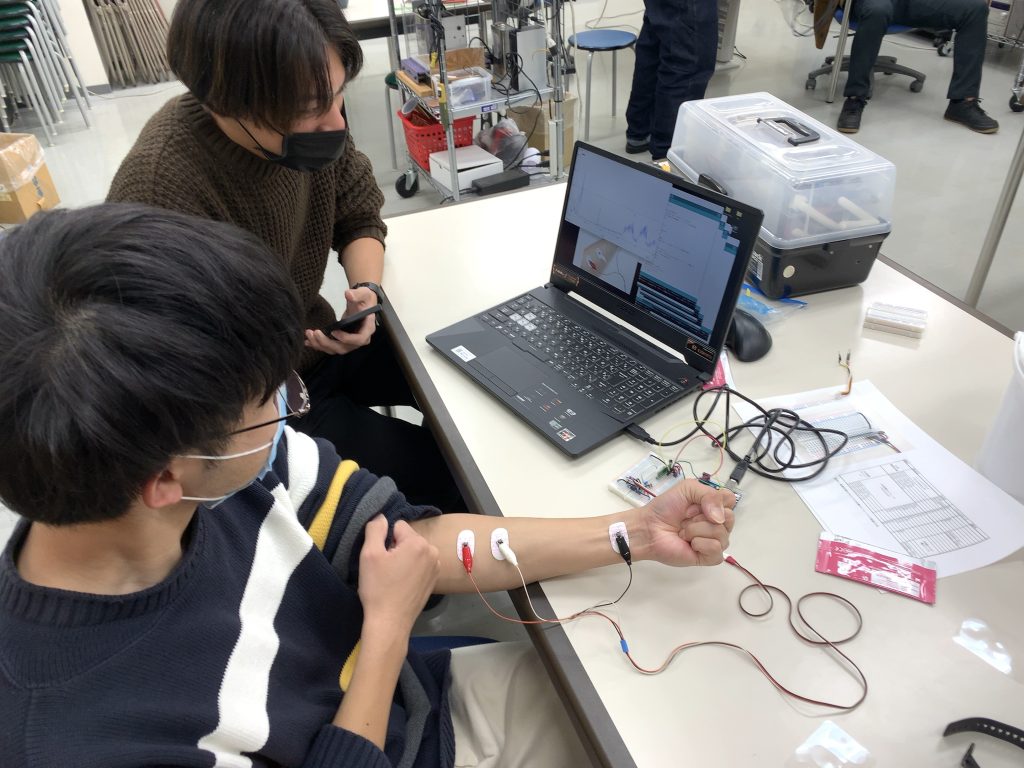

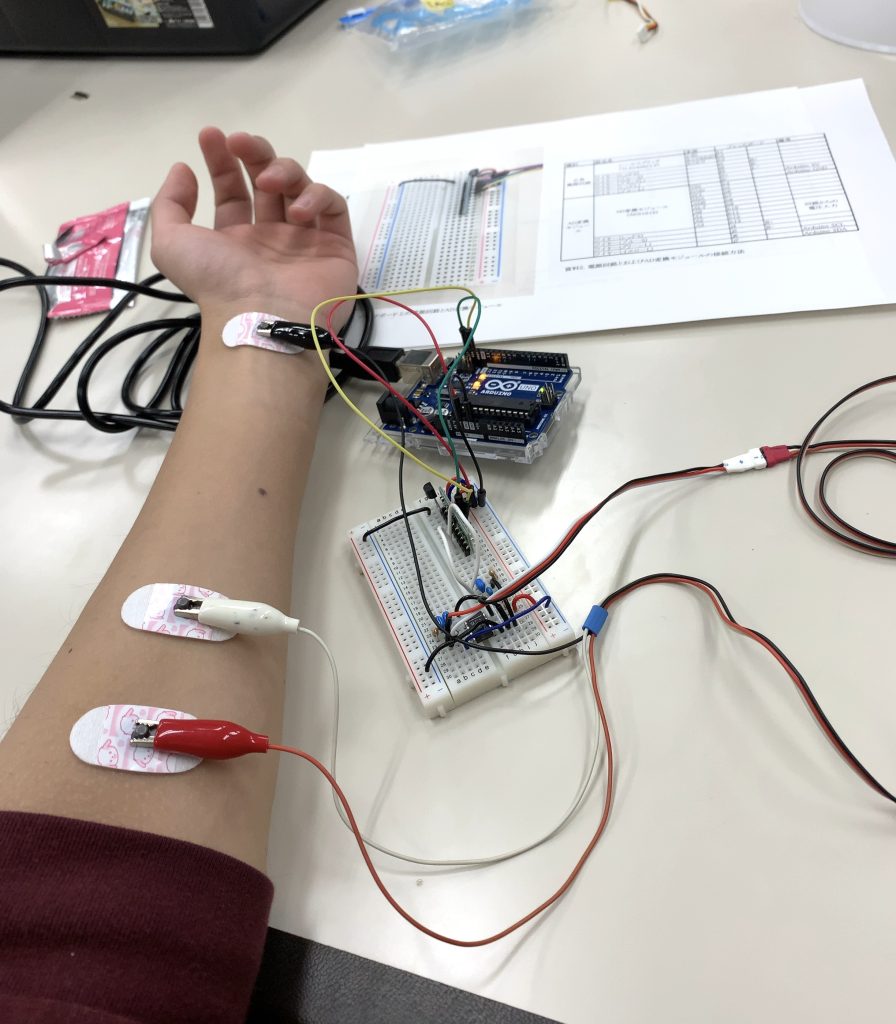

今回は計測器作成に用いた資料を基に、「EMG計測器の組み立て」及び「腕・顔の筋電図の計測」をした。回路図・必要パーツは下記の通り。

【回路図】

完成図をもとに順次作成。資料では、ワイヤー (ブラックS)が「f24」に差込と書かれているが、「G24」でもなんら問題はないらしい。

資料通りに各種パーツをブレッドボードに差し込んだら電極を装着。それぞれ、手首の下, 白・赤クリップは近くに配置などなど。

【プログラム(EMG2)】

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_ADS1X15.h>

Adafruit_ADS1015 ads;

void setup(void)

{

Serial.begin(115200);

// ADS1015 gain 16x input +/- 0.256V

ads.setGain(GAIN_SIXTEEN); //ゲインを16倍に設定

ads.begin();

}

void loop(void)

{

int16_t results;

results = ads.readADC_Differential_0_1(); //差動入力

float multiplier = 0.125F; //ゲイン16倍時の係数

Serial.print(results * multiplier);

Serial.print(",100,-100");

Serial.println();

delay(0);

}

*プログラム参考:リンク

【注意点】

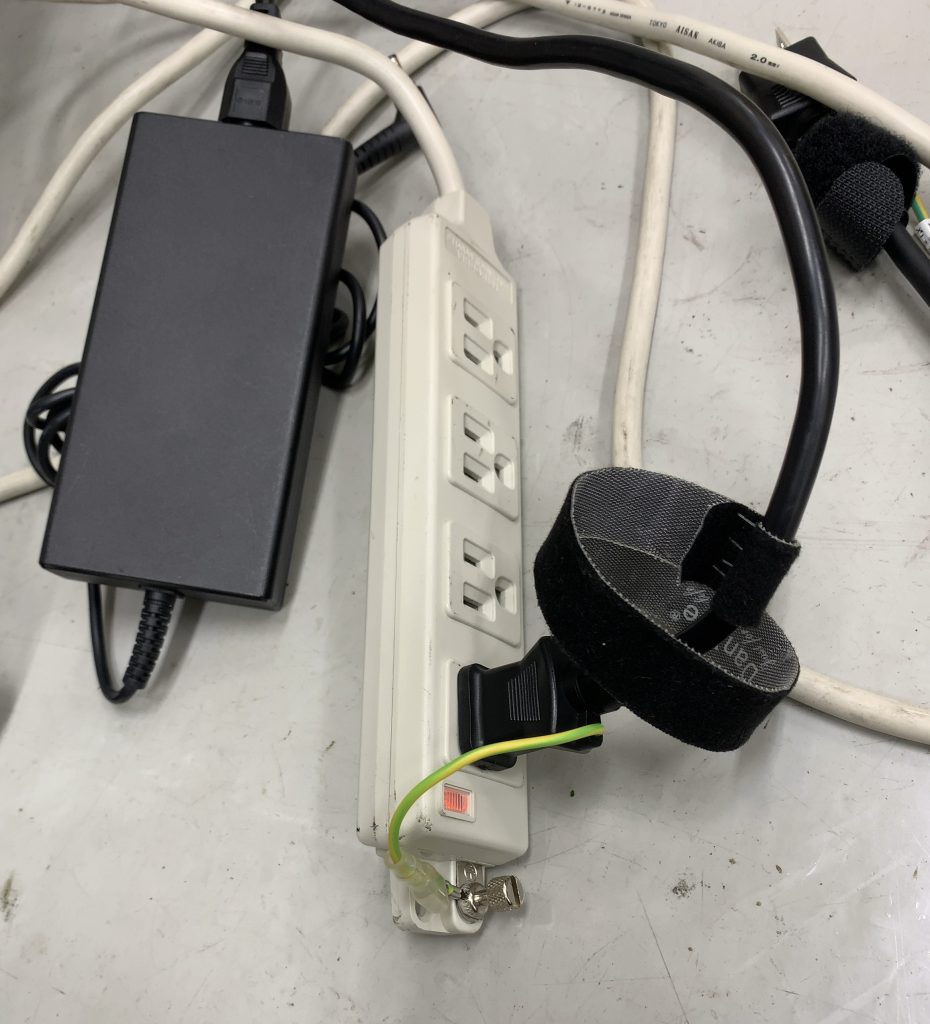

装着し終えたら計測をするのだが、その前にいくつか注意点がある。

① 計測中はPCの充電をしない

→体に凄い量の電流が流れ込んでくる恐れがある

②机の上は必要最小限にとどめる

→ノイズを検出してしまうため、PC充電器は悪影響

充電中のノイズ関連はアースを繋げば多少は抑えられる。

といっても屋外にはかなわないが…

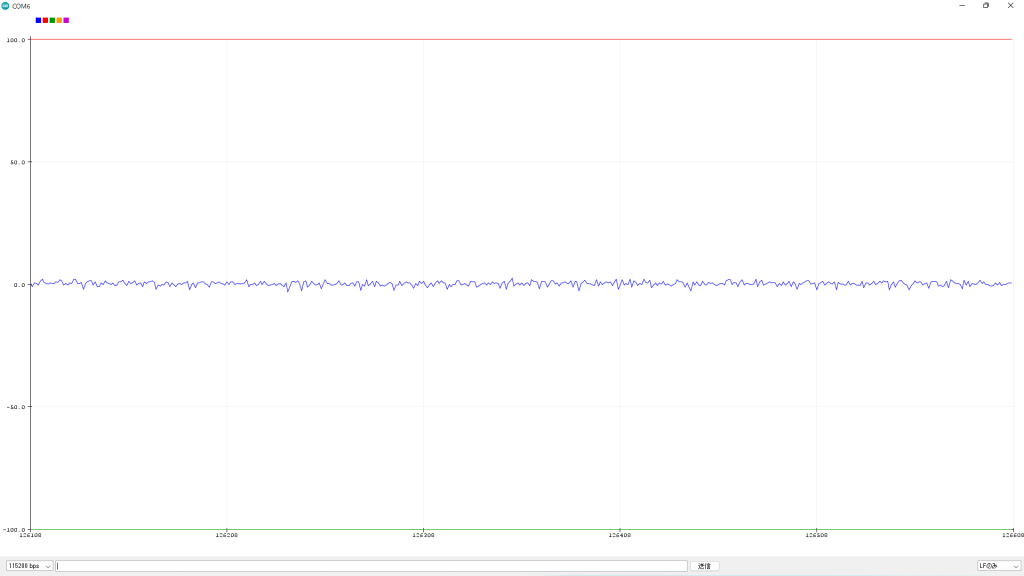

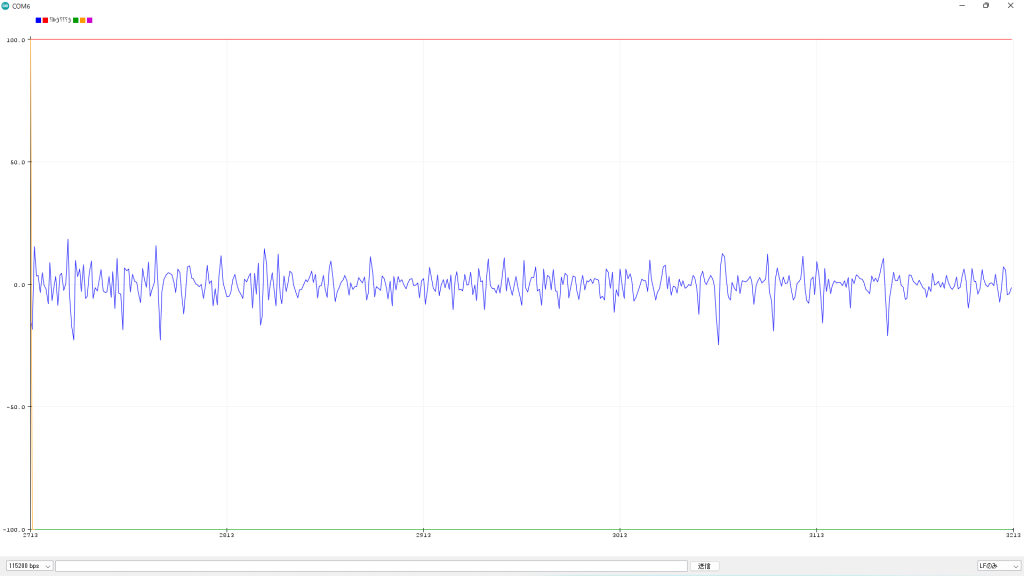

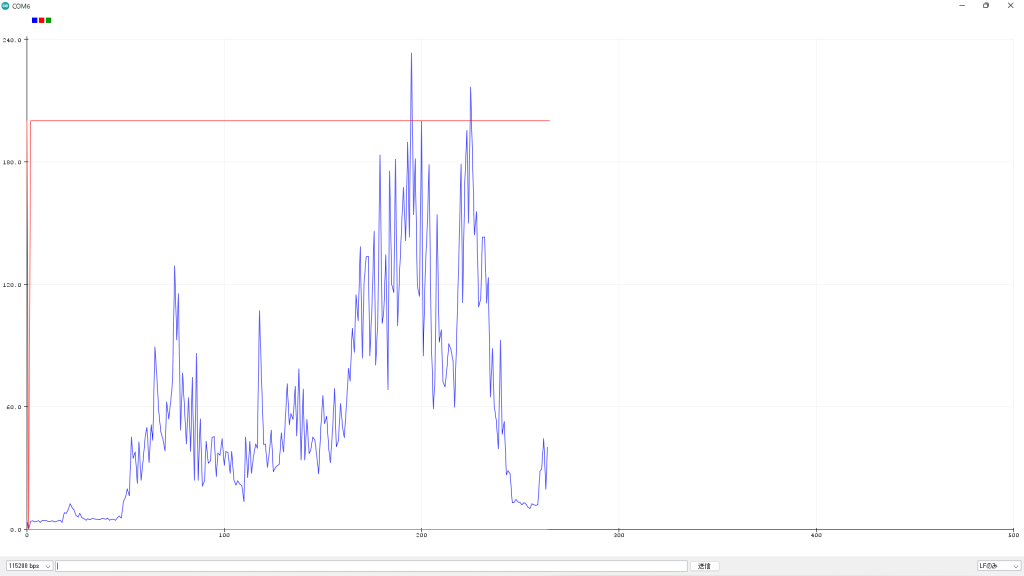

てなことで、ノイズが乗らなければ左画像のようにきれいに計測できる。

反対に充電器や3Dプリンタなど稼働中の物があると右画像のようにぶれるようで。以前計測した心電図と言い、どれほど繊細なものなのか実感した。

【計測中】

とりあえず腕の方を計測した。

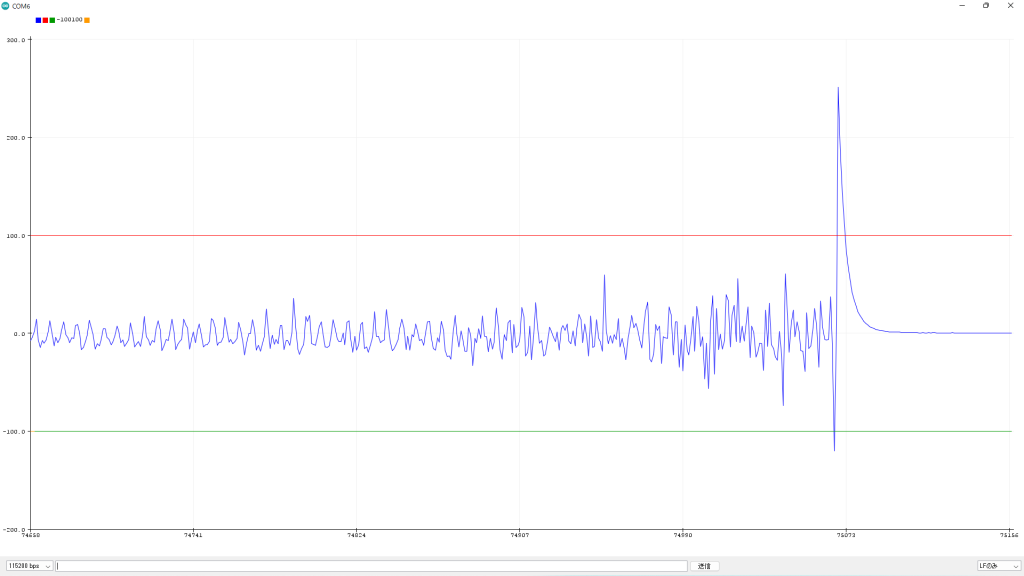

EMGプログラムでは、力の入れ始めしか検知できていないのでは?との意見もあり、このプログラムをベースに積分した値を算出するEMG2を作成した。

(積分理由は、縦軸:電位の変位を見やすくするため)

赤のライン (100)を超えたり、持続させることは難しかったが、瞬発的になら100超えの値を出すのは簡単だったな。とのことで、今回はここまで。

顔面筋電図の計測は別のブログに投稿したのでそちらを参照していただければ。

【Facial EMG】

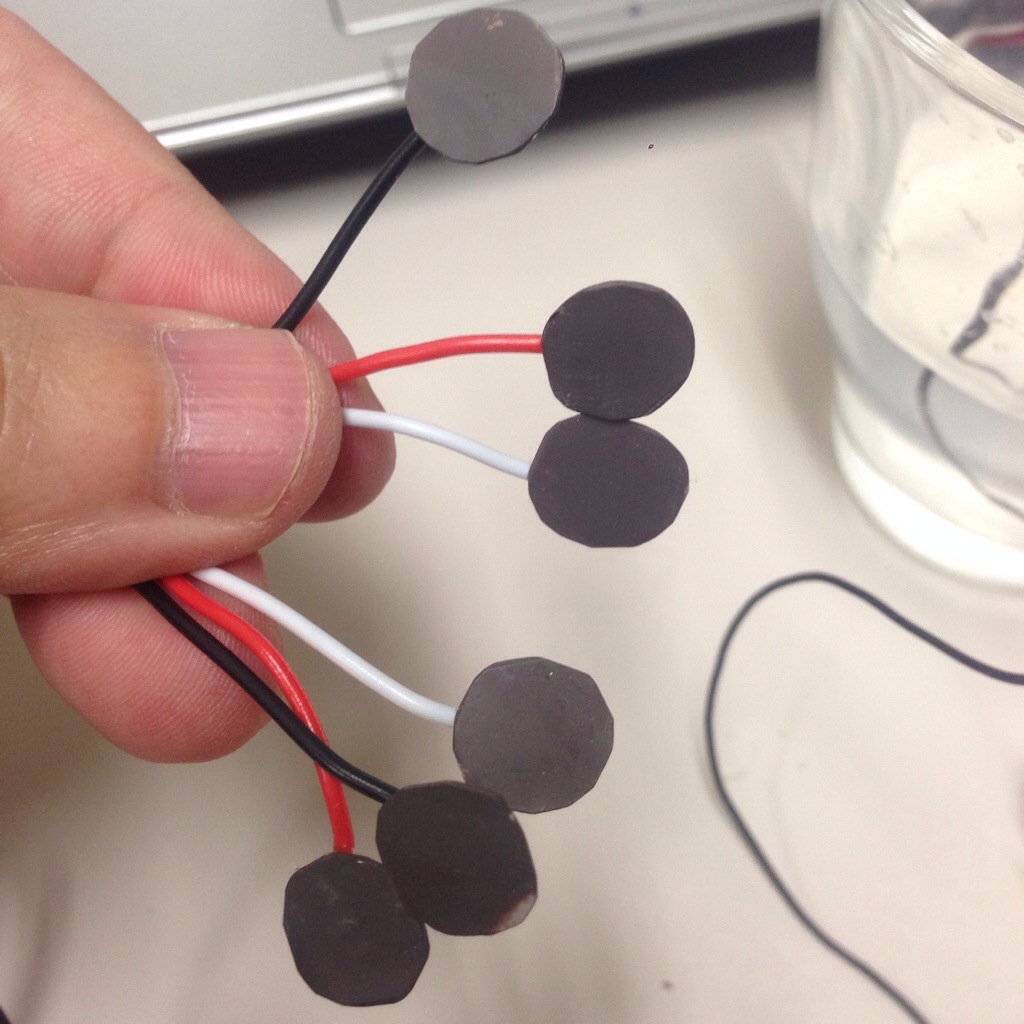

筋電位の延長線上で、顔面筋電位を計測してきた。

腕に装着したみのむしクリップをそのまま顔面に移行した。

装着位置

・黒=眉間

・白=眉近く

・赤=白の隣

しかし、みのむしクリップが重たいせいか計測中に外れることがあり、ヘッドバンド・カチューシャが必須なのかもしれない。重量以外にも顔の油なども事前に拭き取らなければならず、女性の場合化粧を落とすなど不便さが残る。

ネットで調べてみると黒電極は眉間近くではなく、画像の通りおでこ近くらしい。本格的に、顔面の筋電位を計測するのであれば貼る位置も考えねば…と思いきや

もろもろの詳細は上記リンクから確認。これならクリップの重さ等を気にしなくていいし、テープやヘッドバンドで止めればいいからね。

とまあこんな感じで、BF装置で培った基盤作成スキルを考慮して、Facial EMGの基盤も作成してみようかと思った次第。できたら投稿しておく。

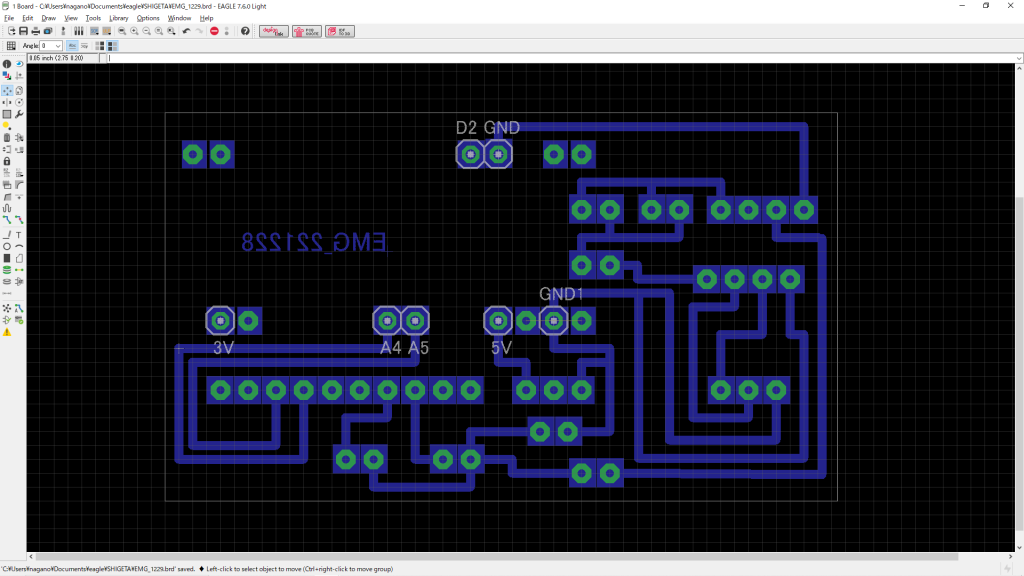

【途中経過】

たぶん間違ってるけどとりあえず形にできた!

詰めれば、もう少し縦幅を狭められそう。

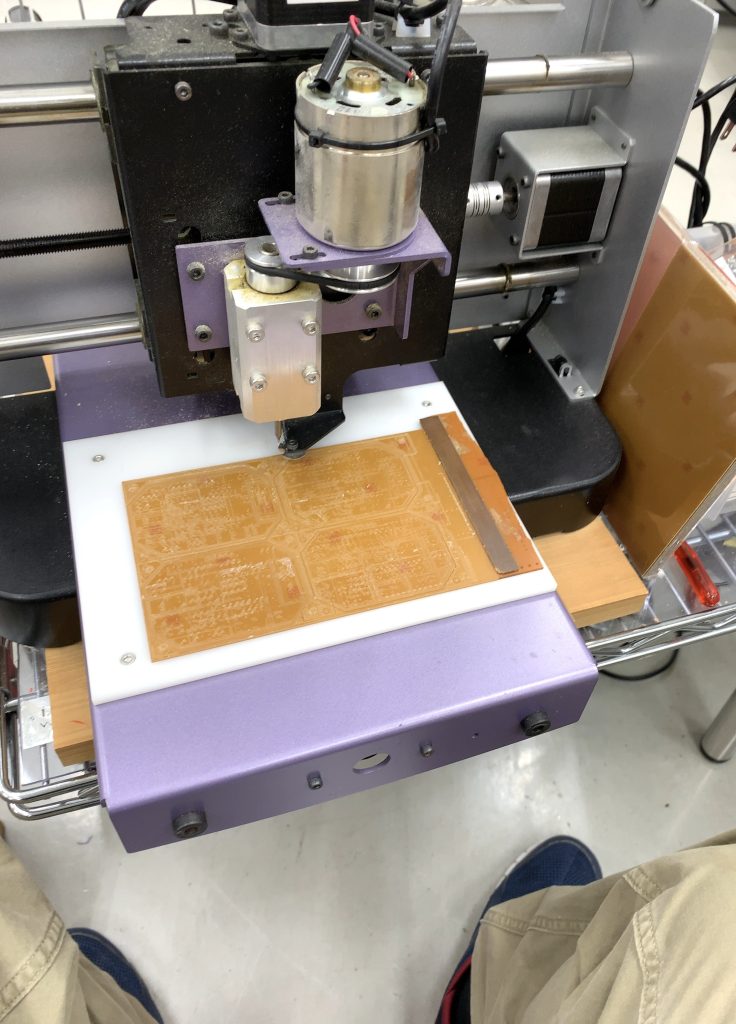

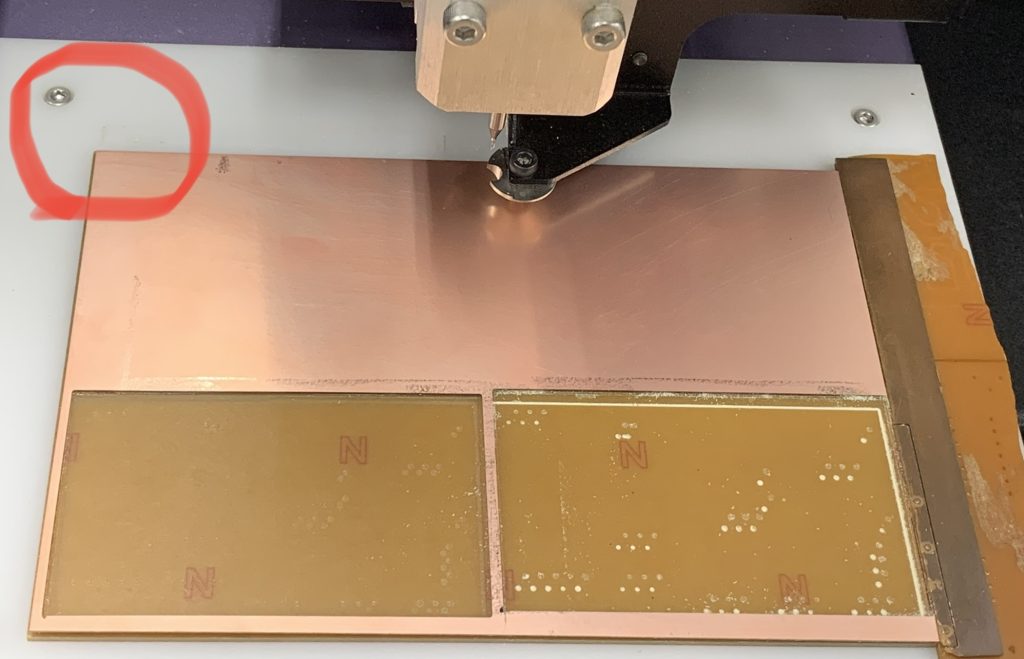

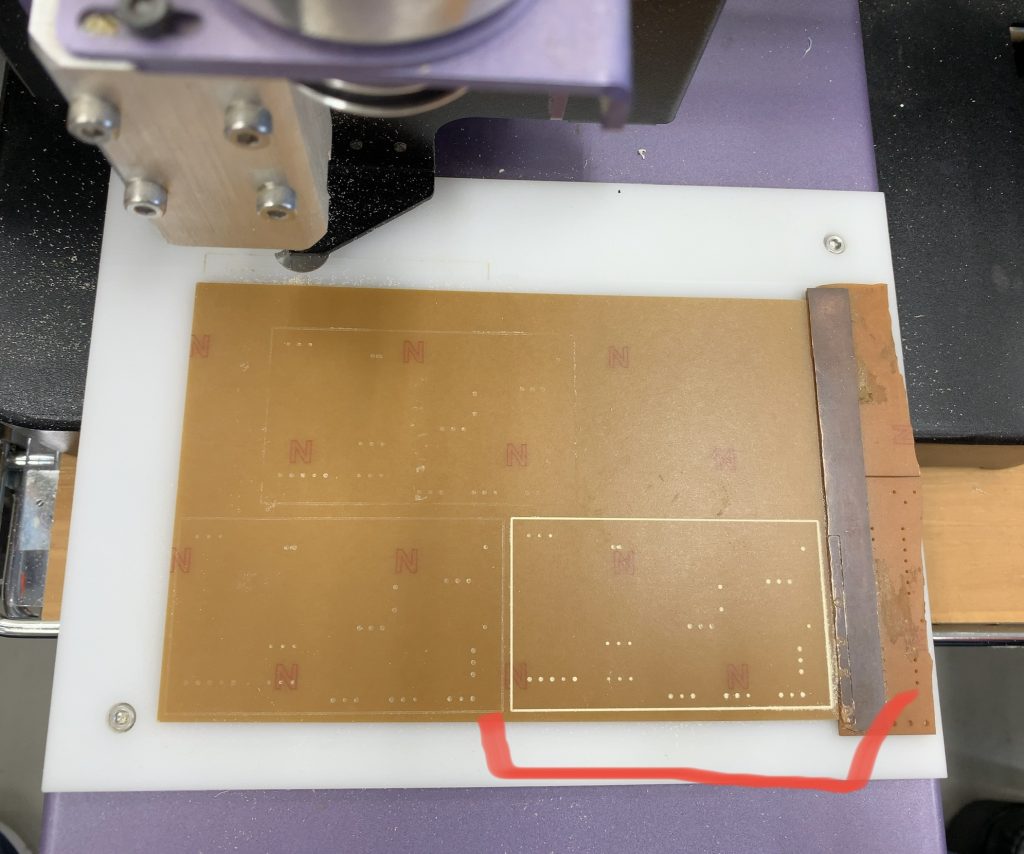

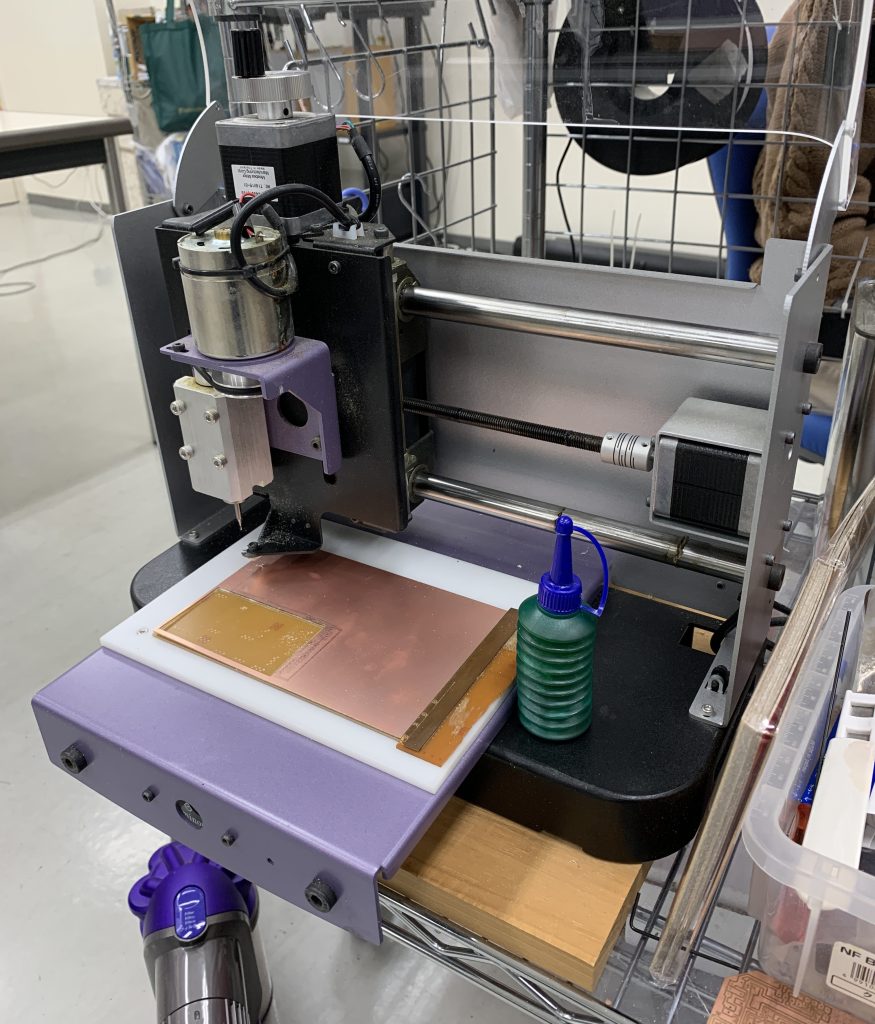

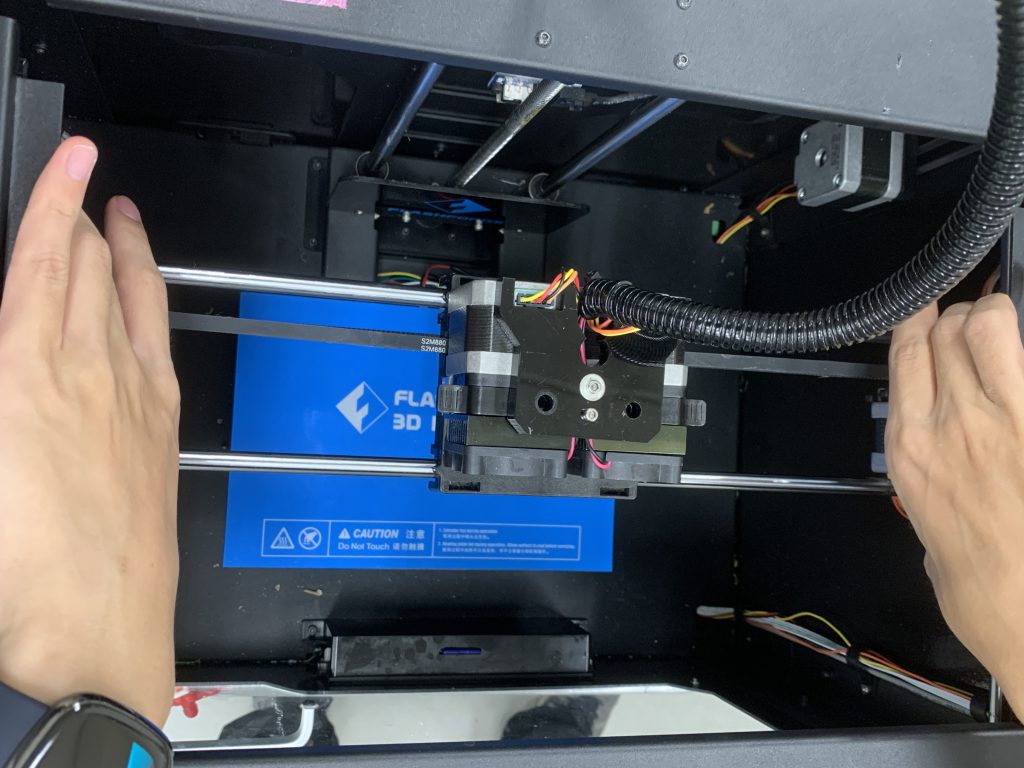

今日は、基盤カット・下板の張替えをしてきた。

3Dプリンタ同じく、またやらかしたので順を追って紹介。

【下板】

下板が長期間使用しているとガタガタになって、基盤の完成度が落ちるため、新しい下板と張り替えた。普段、切断している基板より少し分厚いらしい。

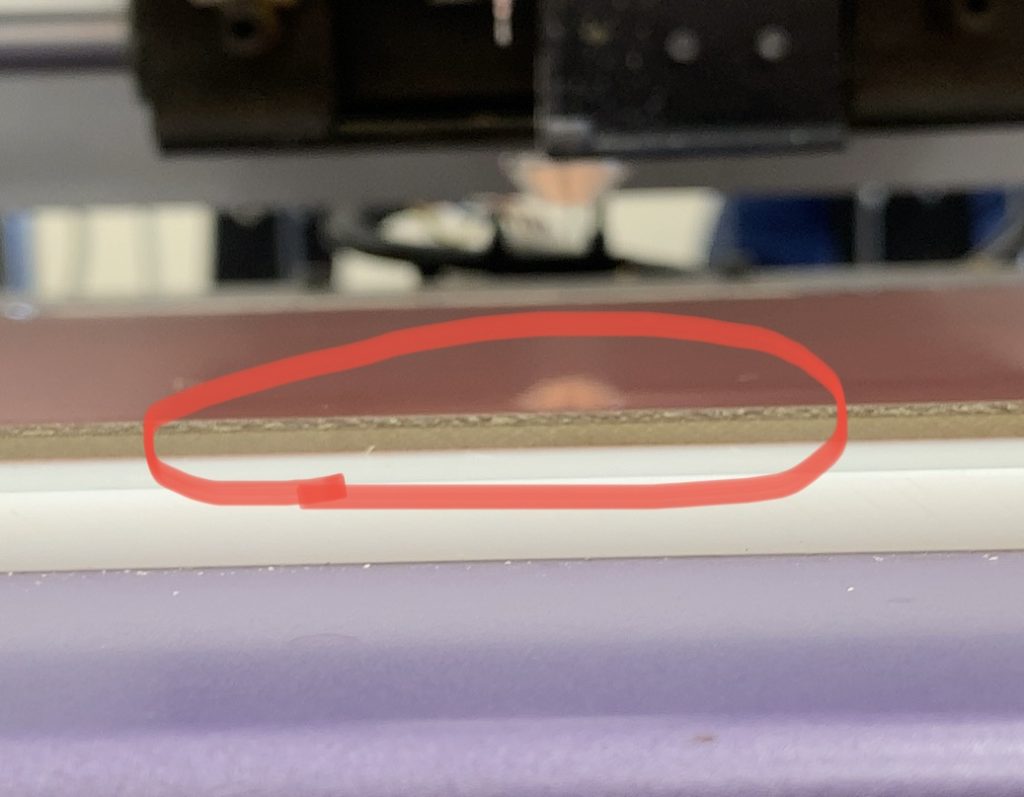

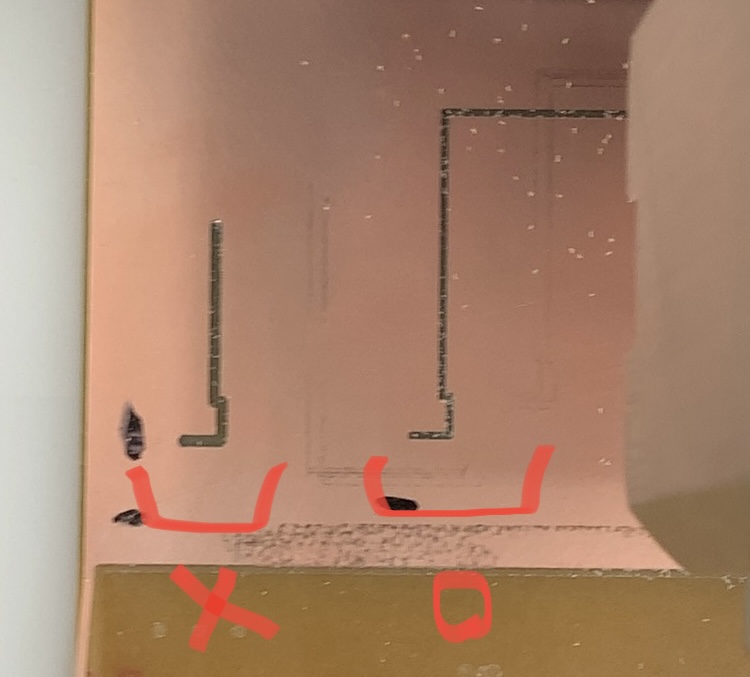

【今日のやらかし】

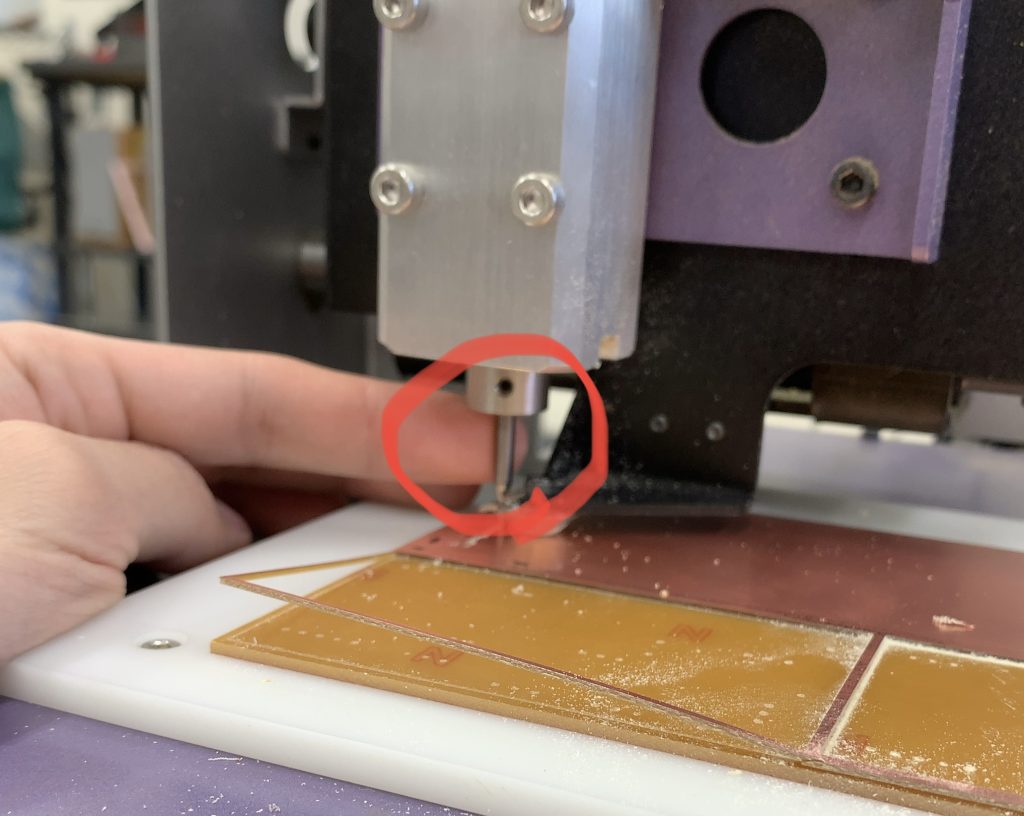

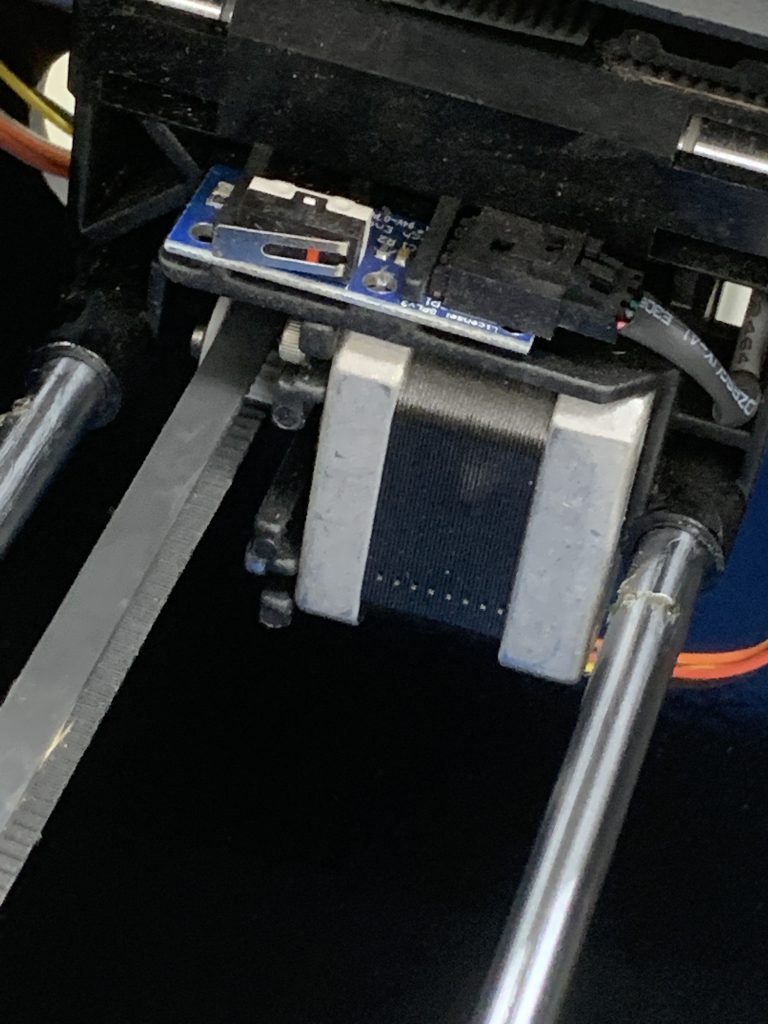

画像の通り、針の長さを出しすぎた状態で基盤カットをしてしまったため、せっかく貼り換えた下板に傷をつけたうえに4,000円の針を壊すとこだった。

同じミスをしないよう詳細を下画像に載せた。

先生に伺ったところ高さ調節は指一本らしい。これを超える・足りないと切れ味が悪くなるうえに、今回のようにミスを起こしてしまう。

念のためマジックペンで印をつけたが、憶えておくと間違えはおこらなくて済む。また、切断時に「ガガガガー」と音が聞こえたらUSB CNCから即座に中止で。

*針付近の黒いのは「プレッシャーフット」と言い、機械が高さを自動調節してくれるらしいから針の高さ調節のみ念頭に置く。

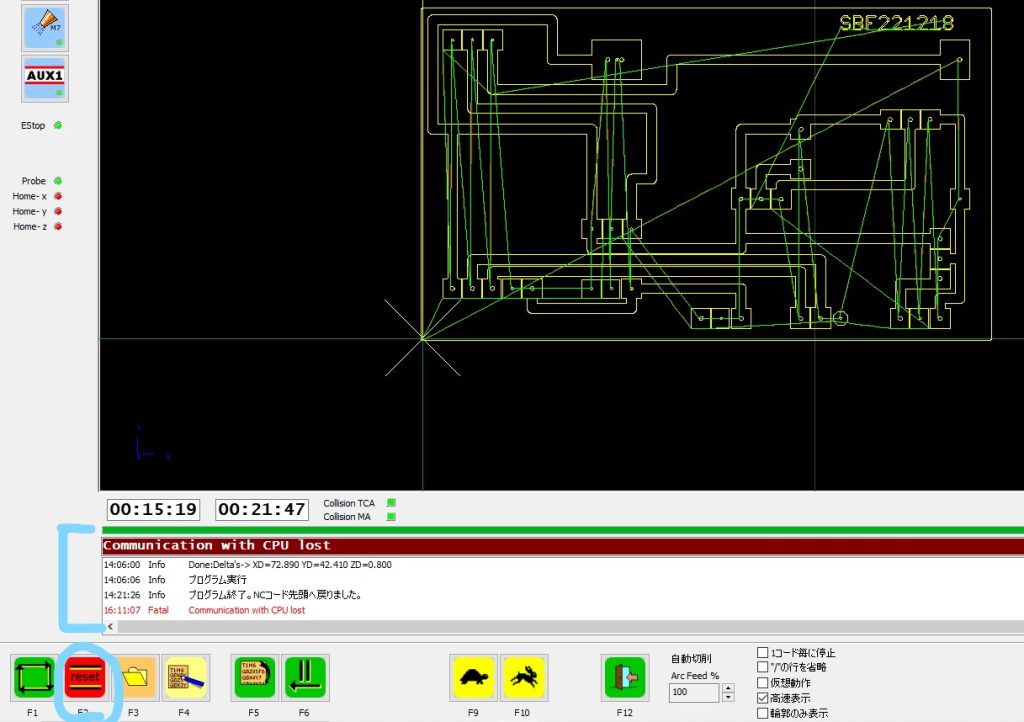

【反応無し】

切断マシーンのUSBをPCに差し込み動かしてみようと思ったものの…動かない。何故??おそらく、あれよね。

とりあえずReset選択しろみたいなダイアログ表示されるから、その通りに進めれば問題なし。USB CNSの使用方法は以前投稿したブログを参考にしてください。

【グリス】

3Dプリンタと同様に、定期的にグリスを塗って滑りを良くしないと脱調や精度が悪くなるらしい。そのため、定期的にゴミ掃除とグリス塗りを欠かさずに。

塗る位置は、画像で見えている部分と裏の基盤台が動くところ。

【余談】

近々、基盤カット手順の動画をアップする予定。これから始める方・復習したい方はそちらも参考にしていただけると幸いです。何かご要望があれば本ブログのコメントに書き込みor直で気軽にお申し付けください。