造形物をプリントするためには、「ソフトで設計図を作成→プリント設定→プリント」この3ステップを踏みます。

一度に紹介すると長くなるので、今回はソフトウェア解説を行います。それでは、「コップかけ」を例にプリントまでの流れを見ていきましょうか。

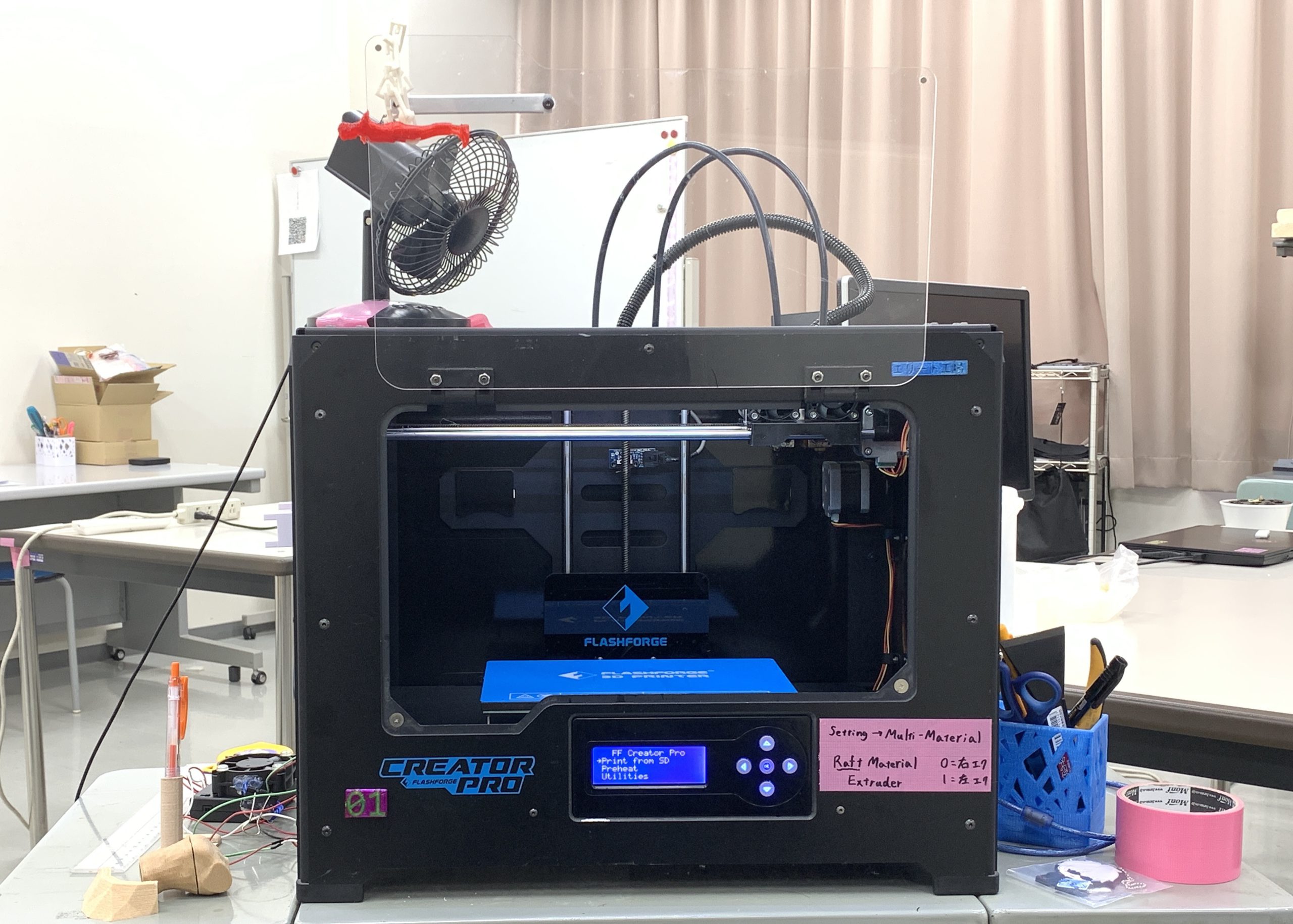

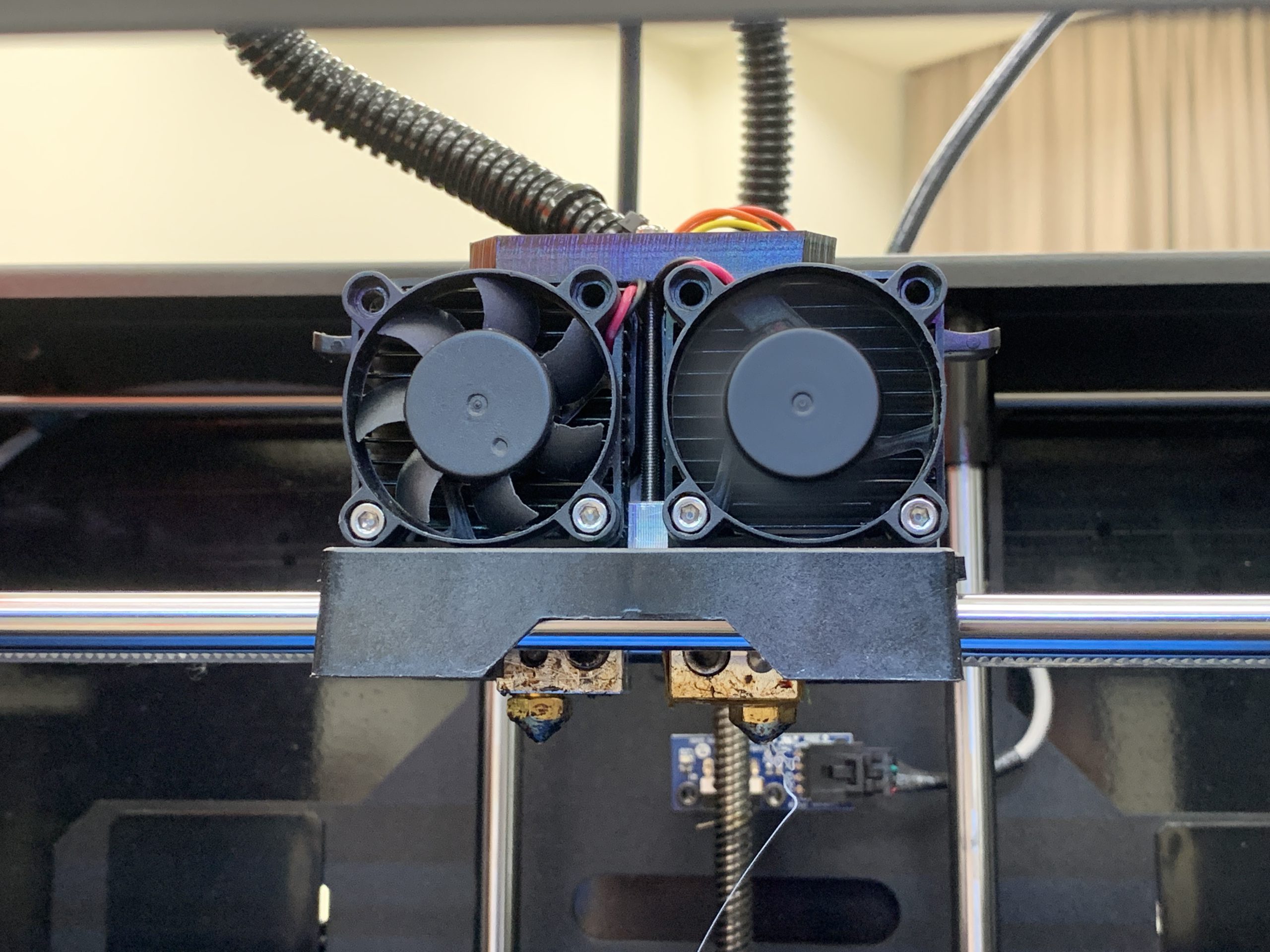

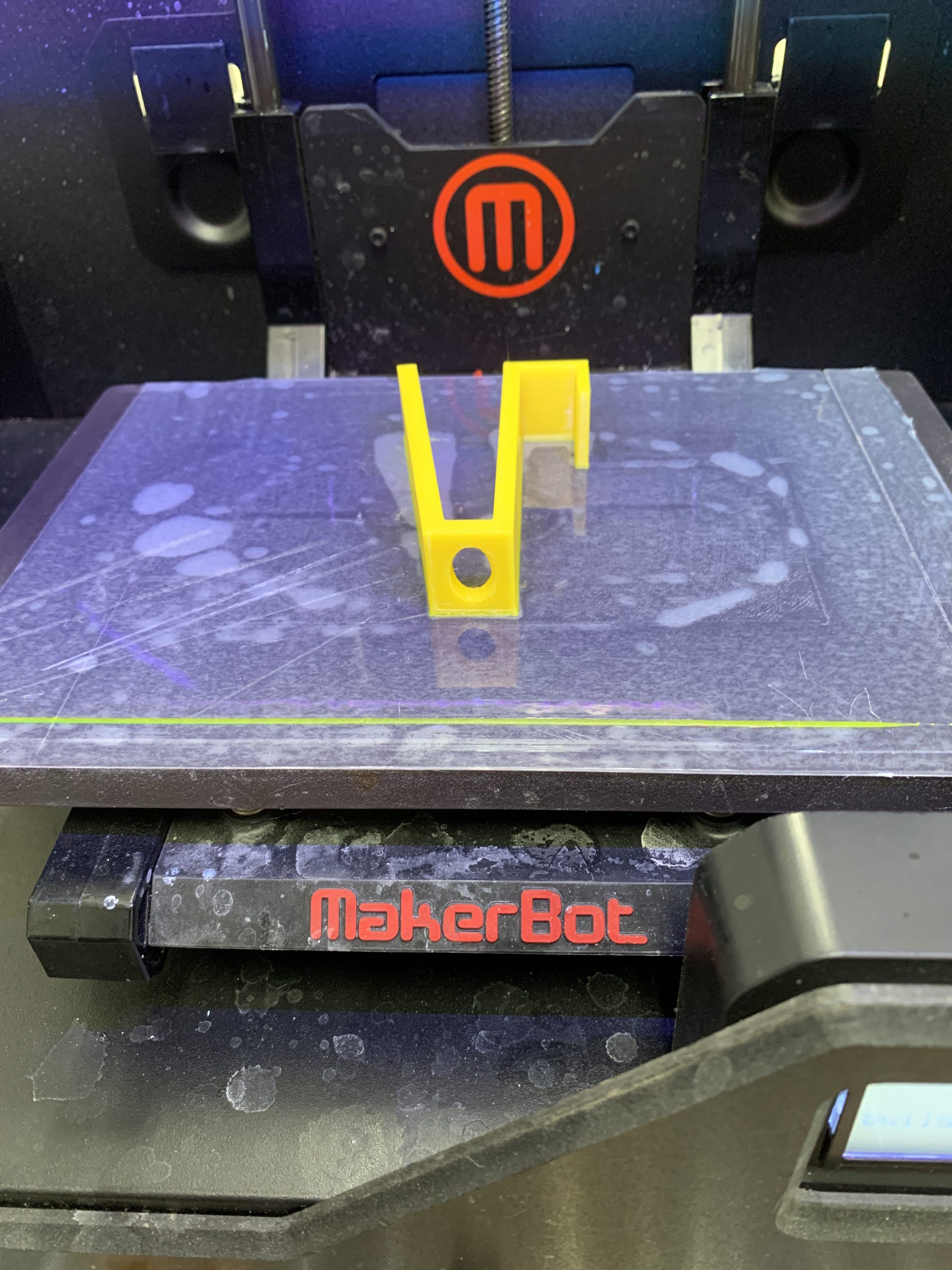

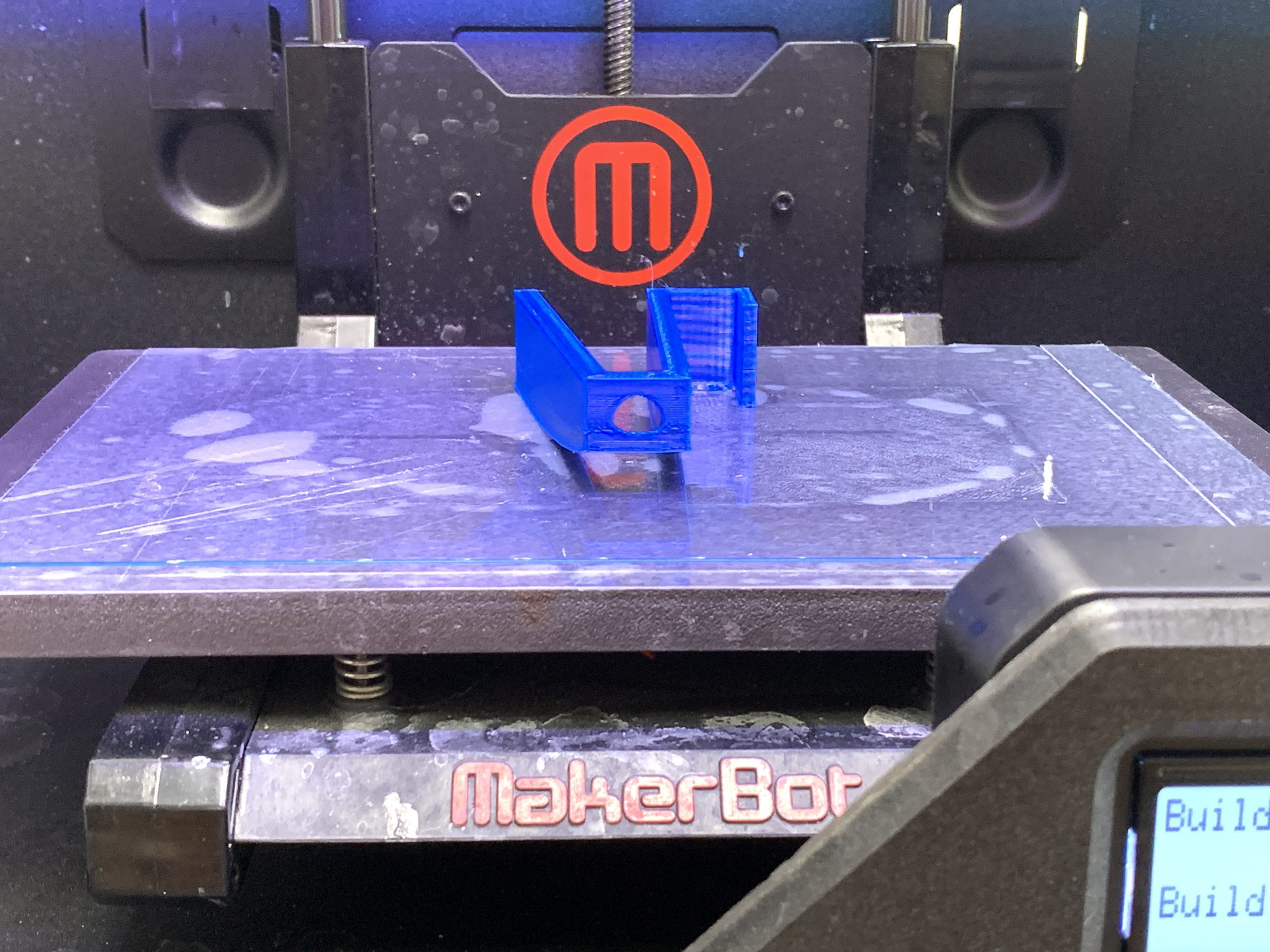

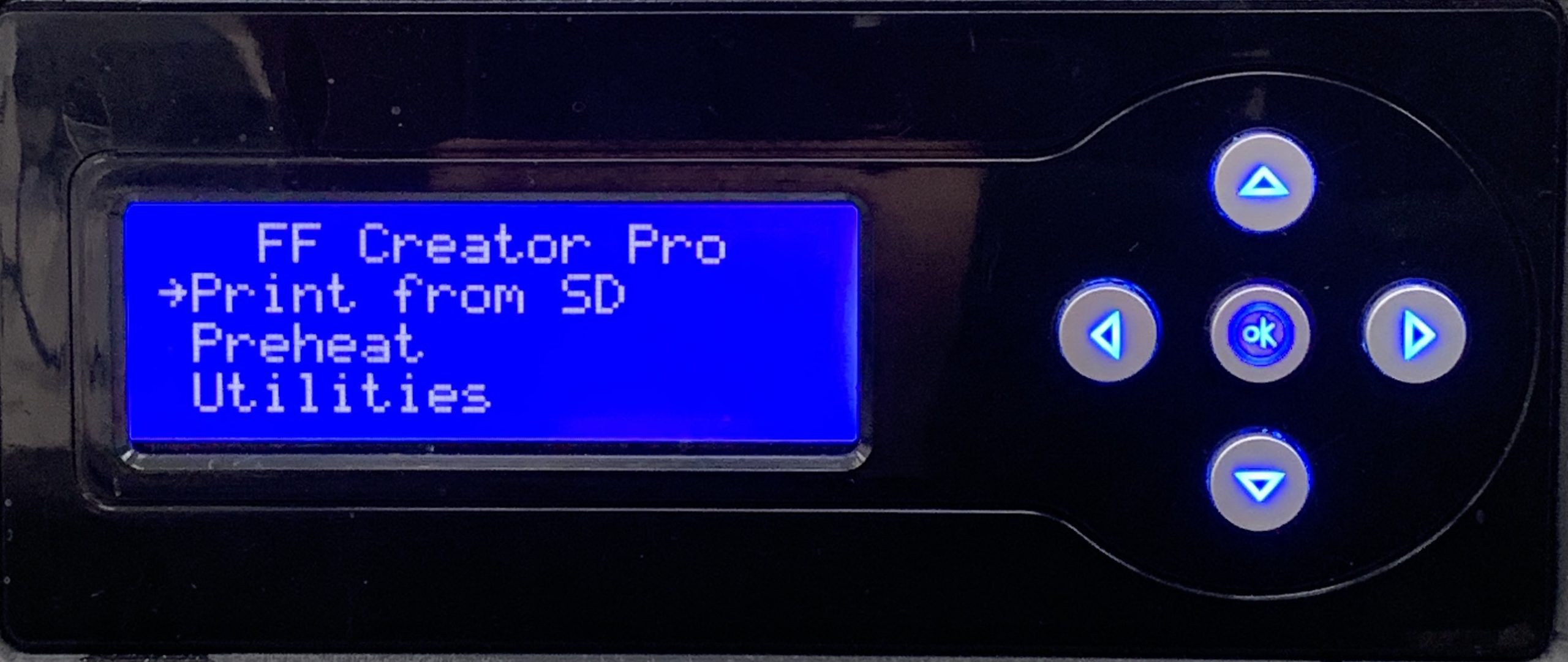

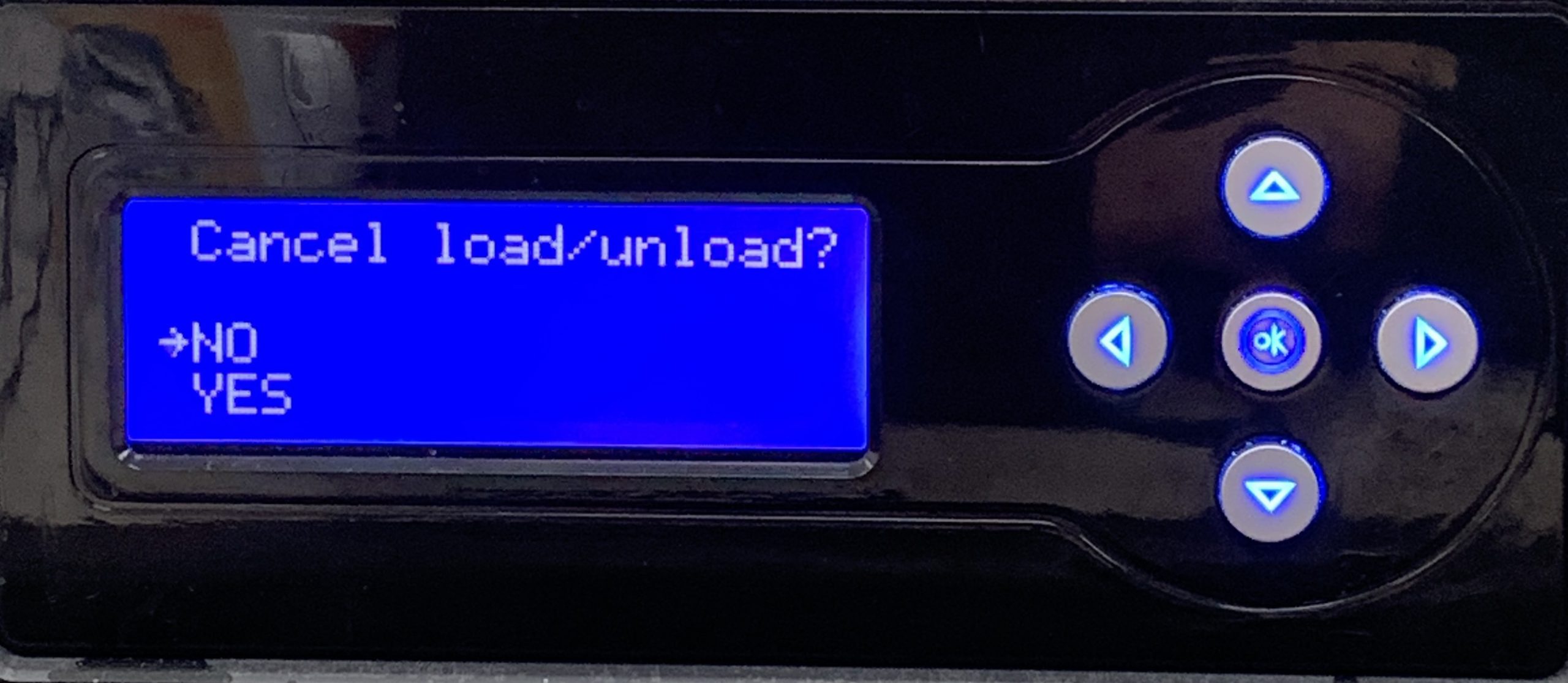

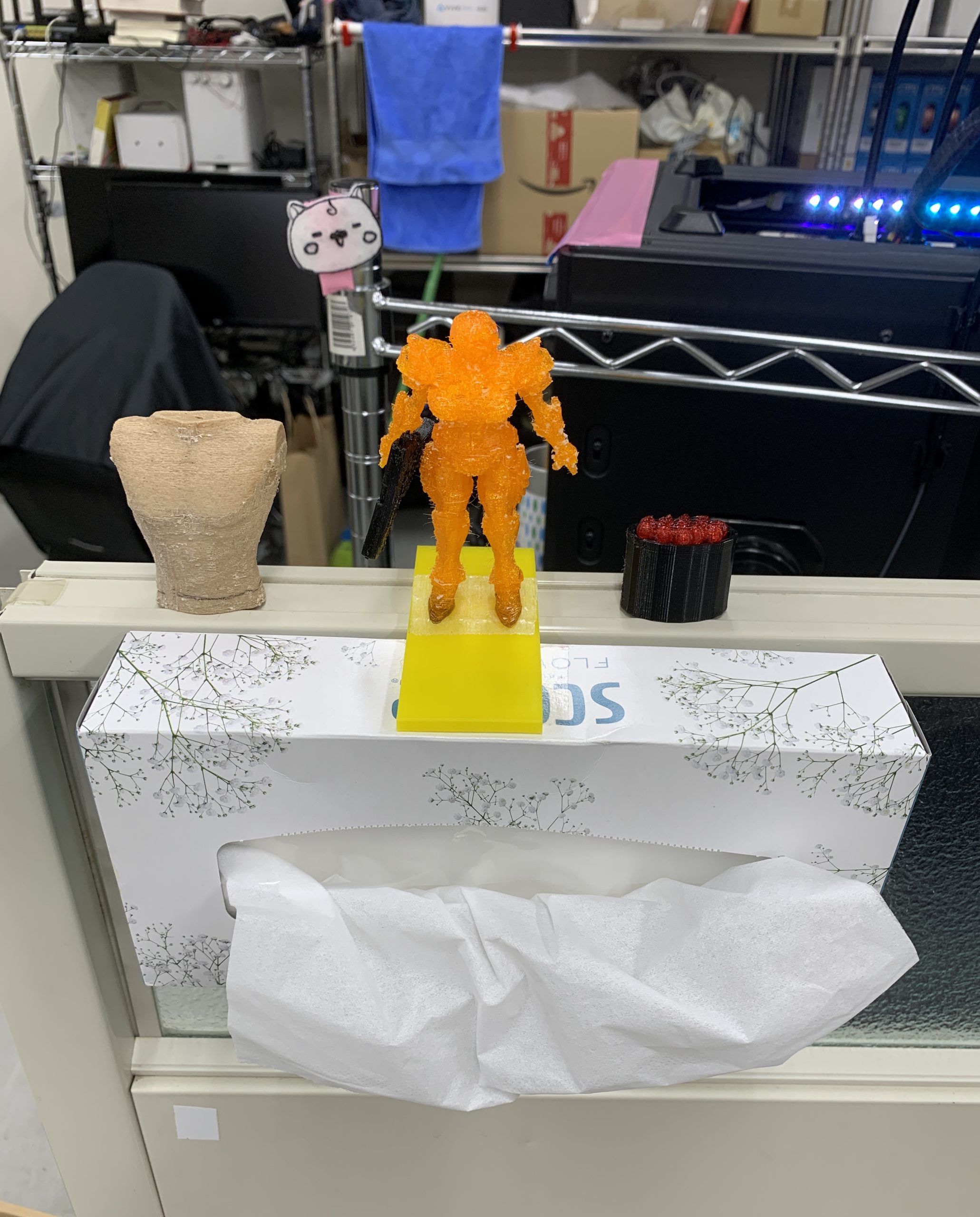

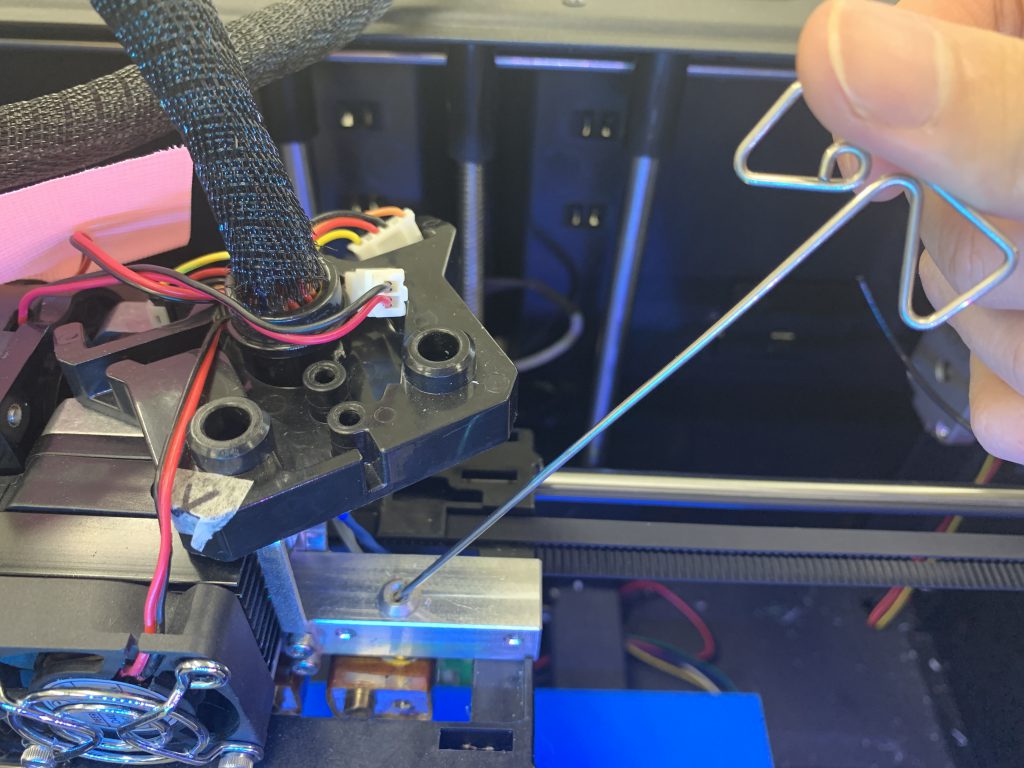

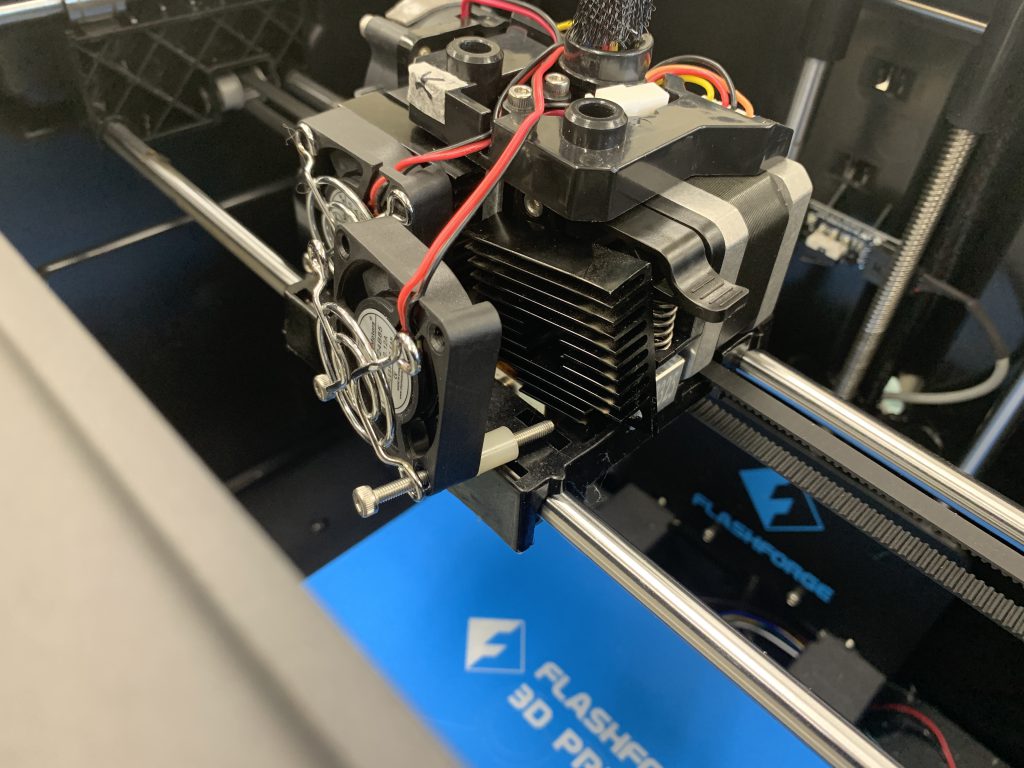

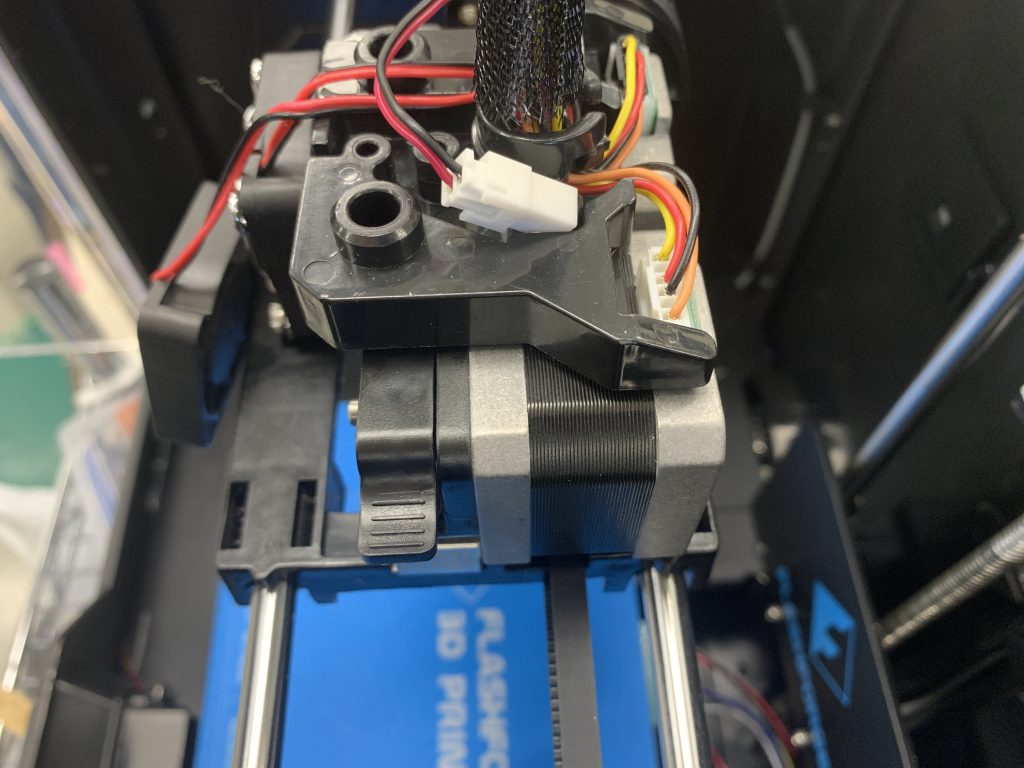

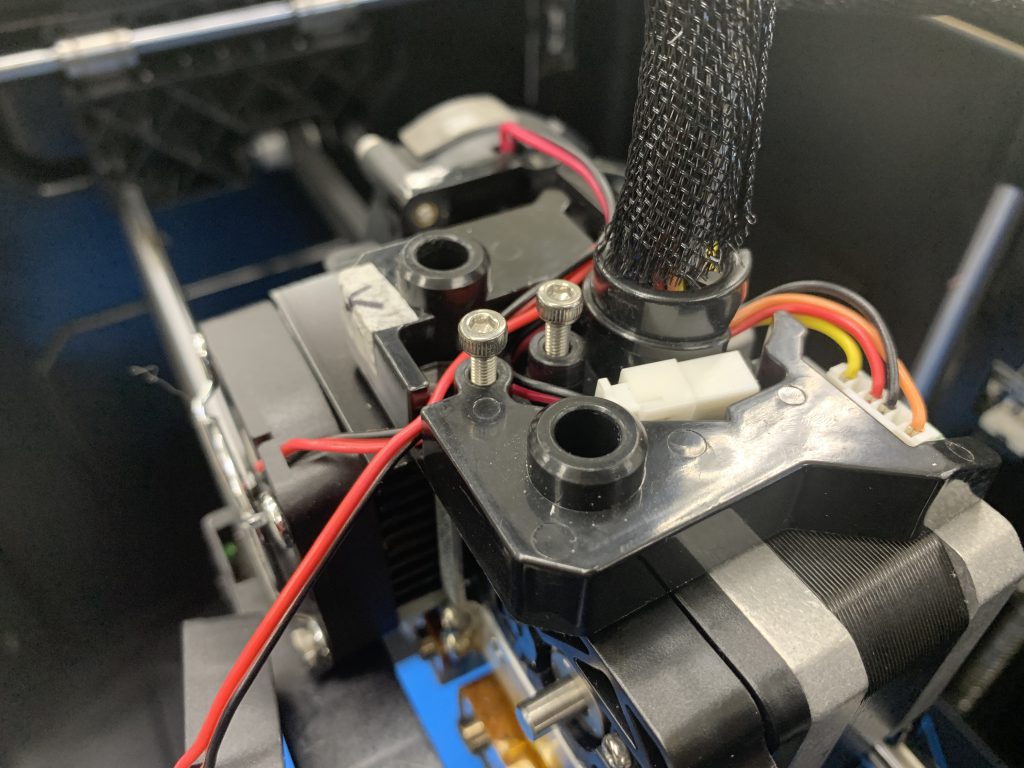

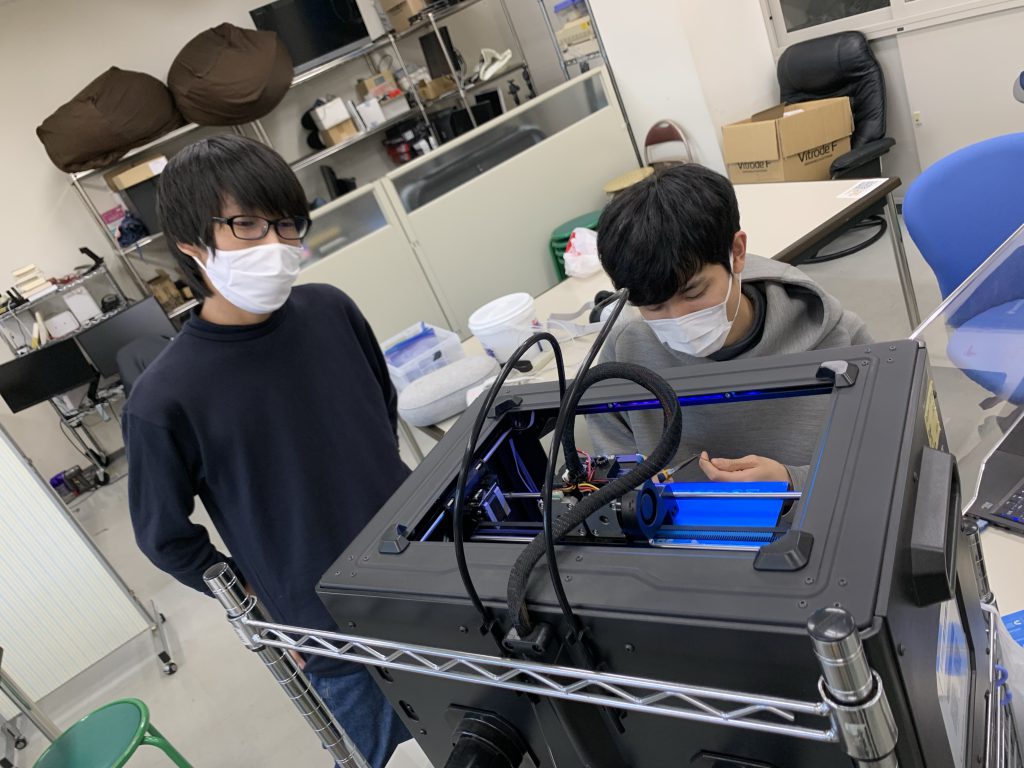

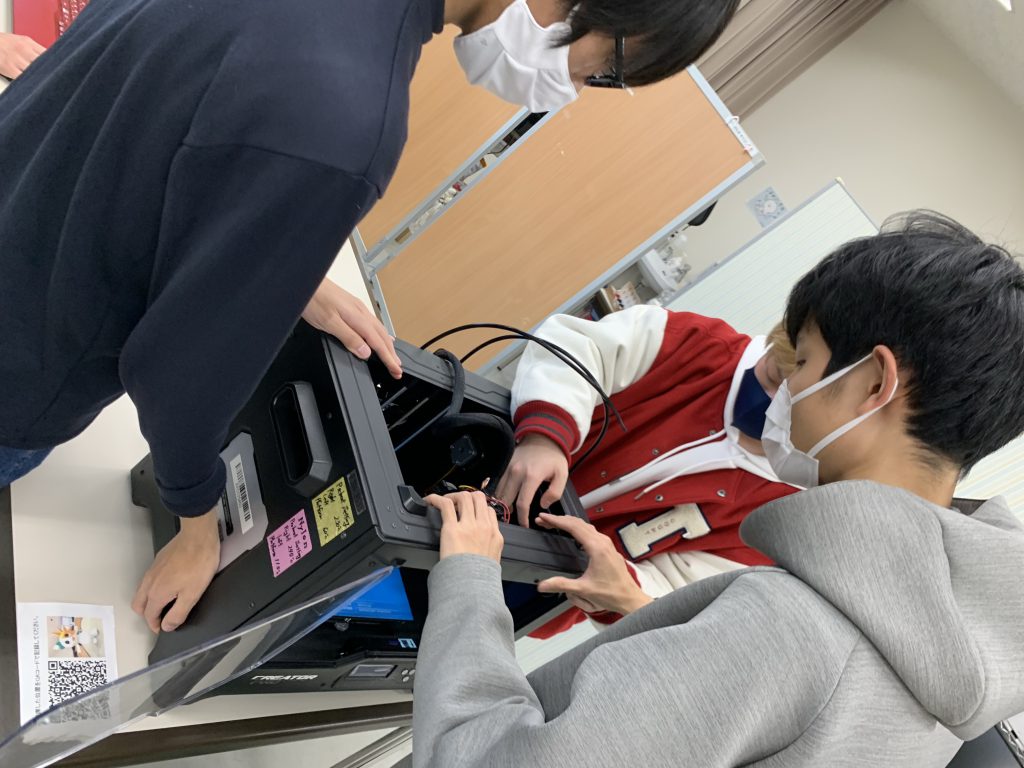

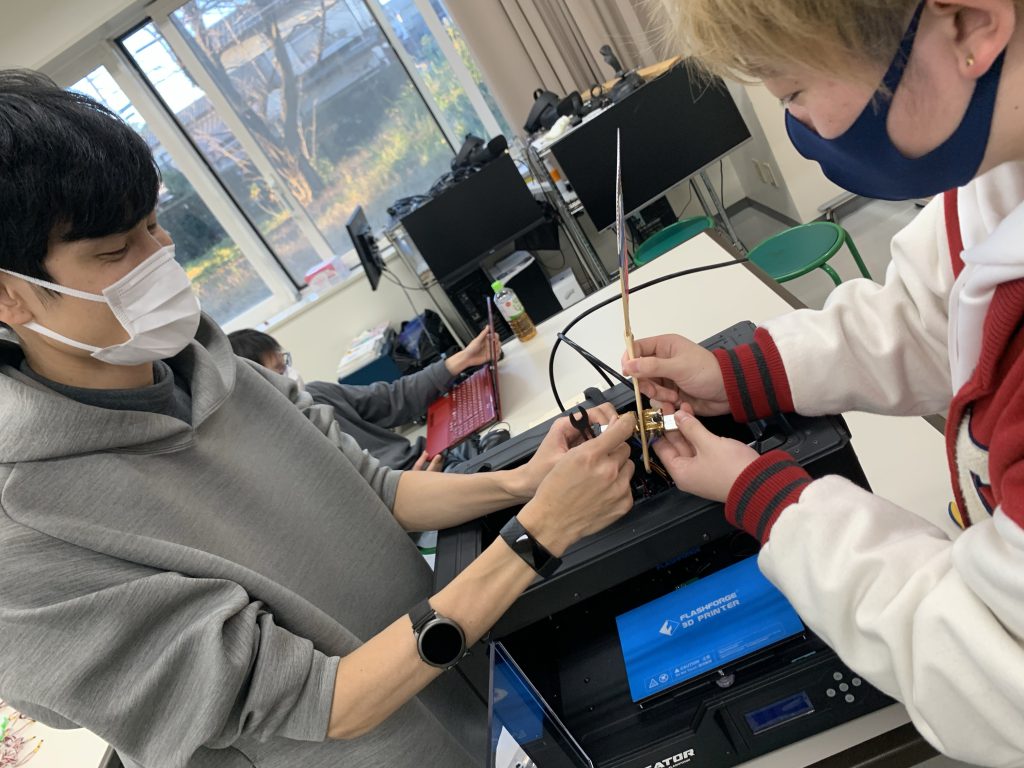

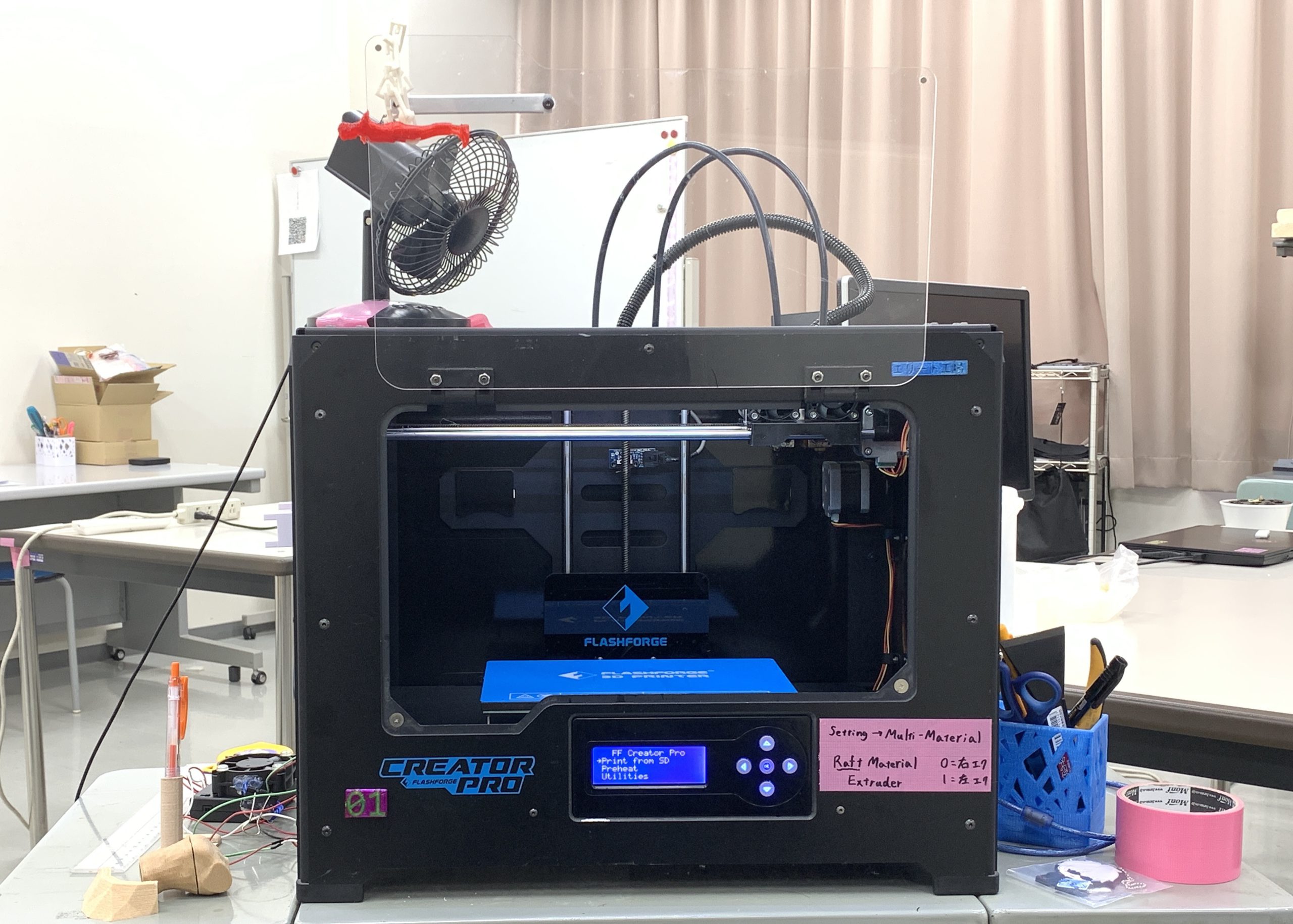

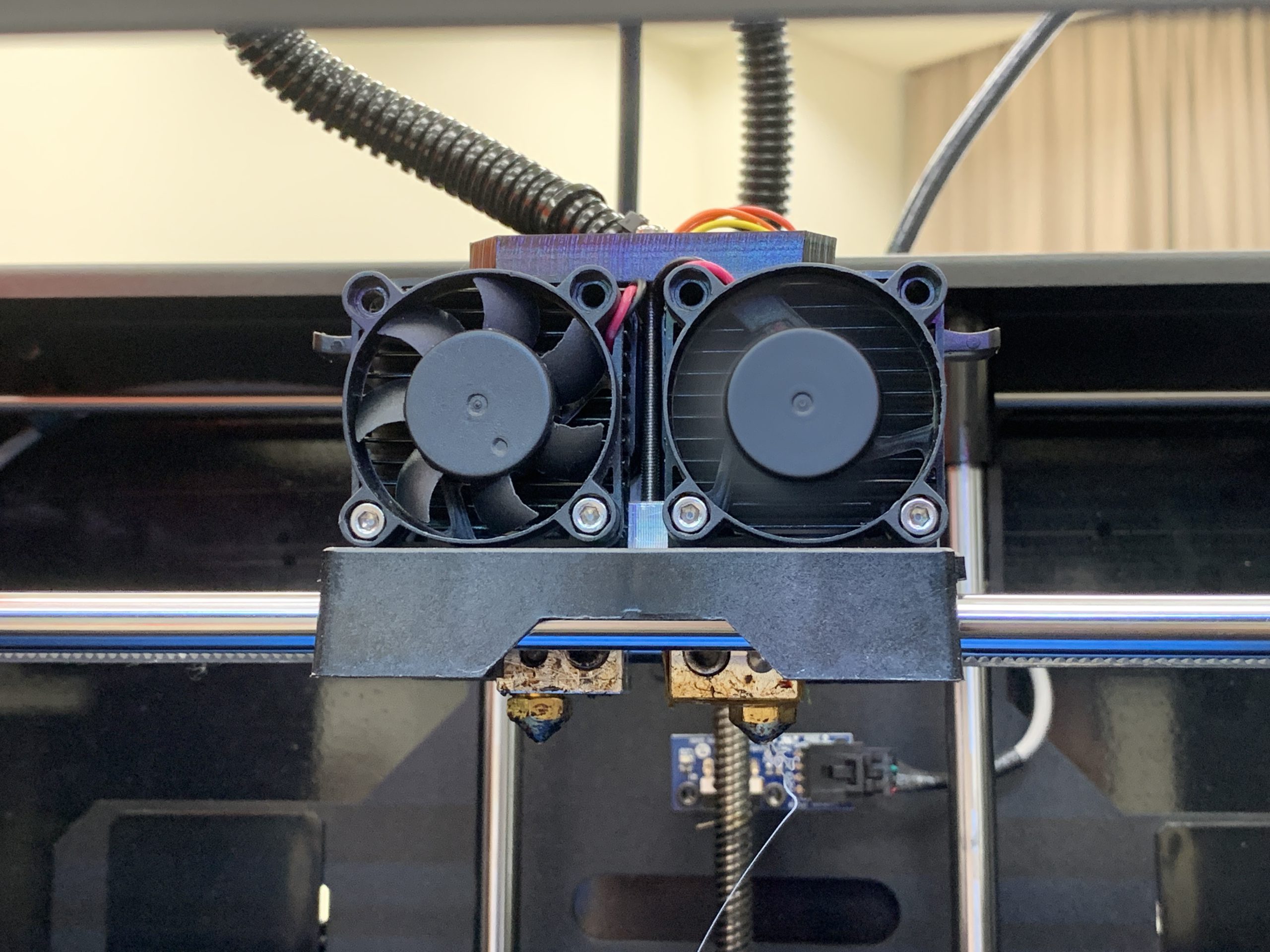

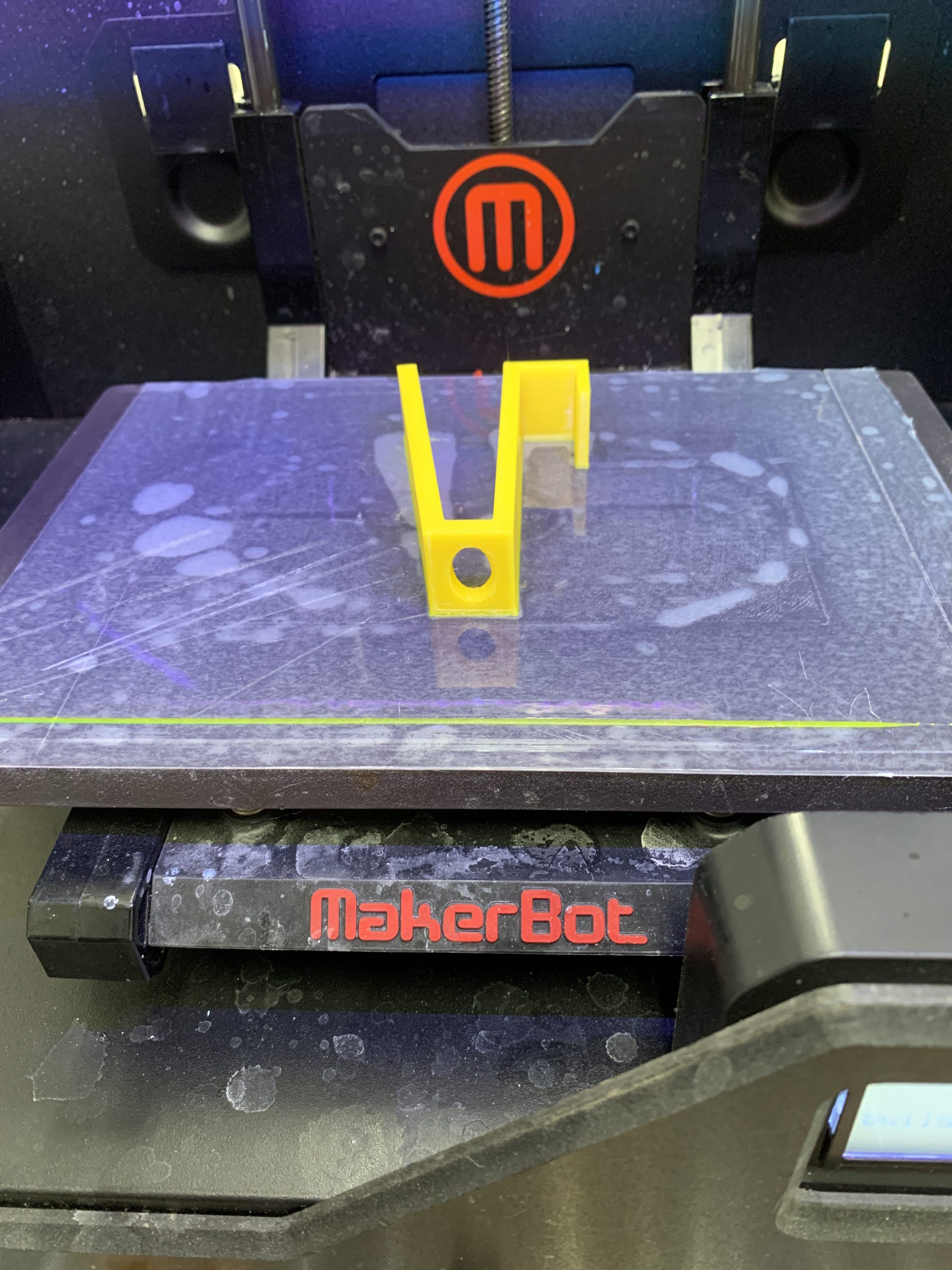

3Dプリンタ 01号機

3Dプリンタ 01号機

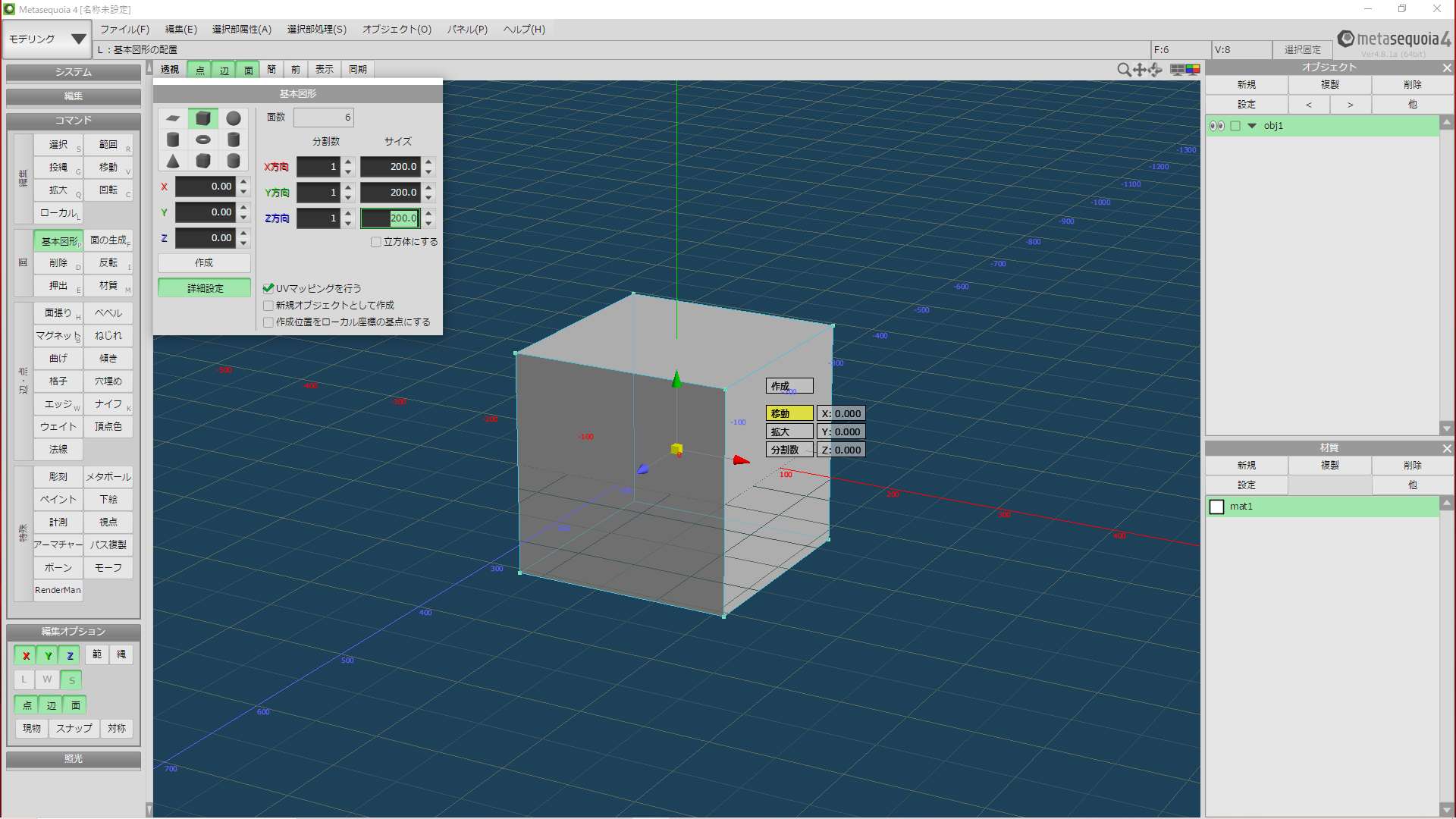

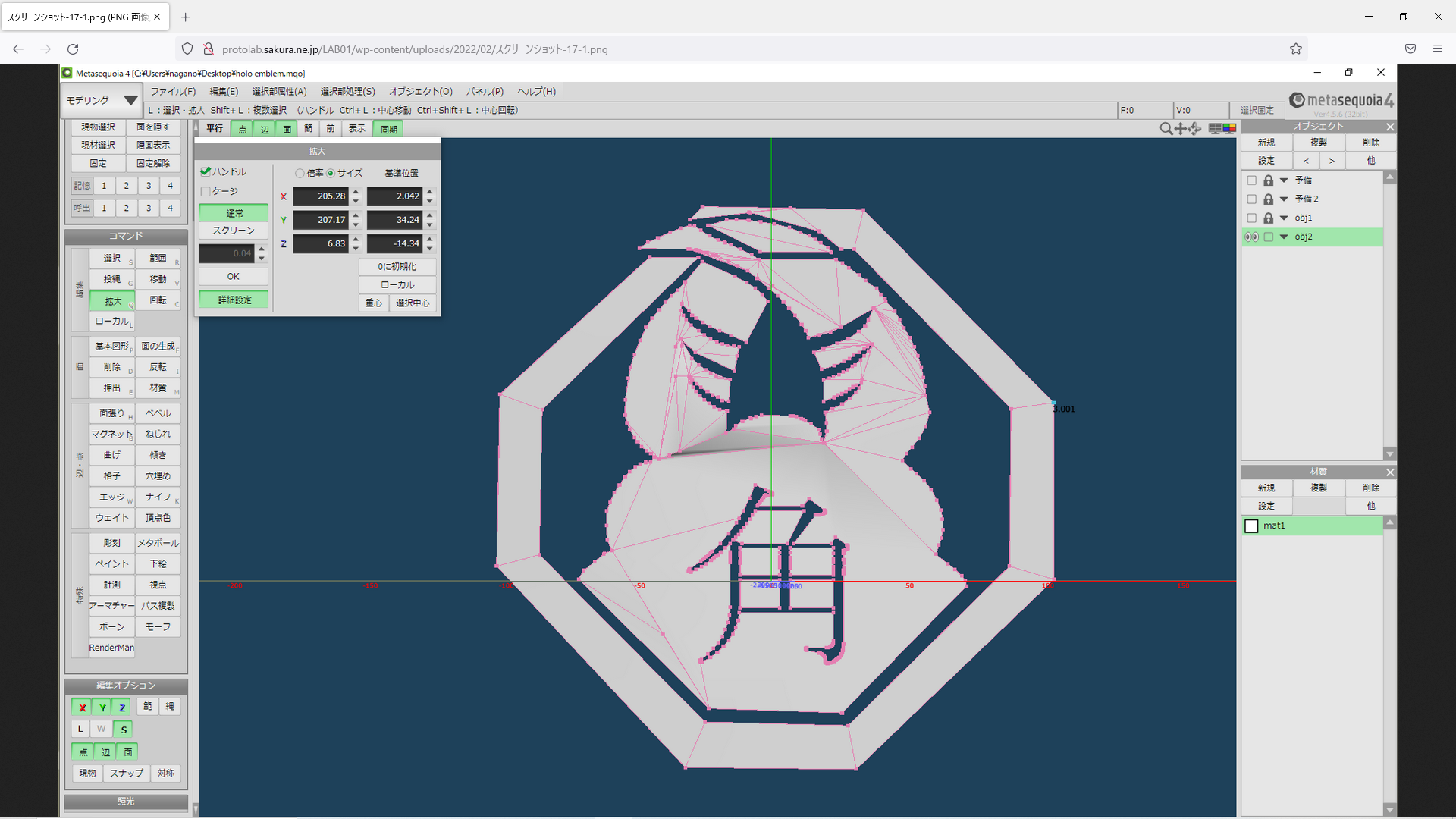

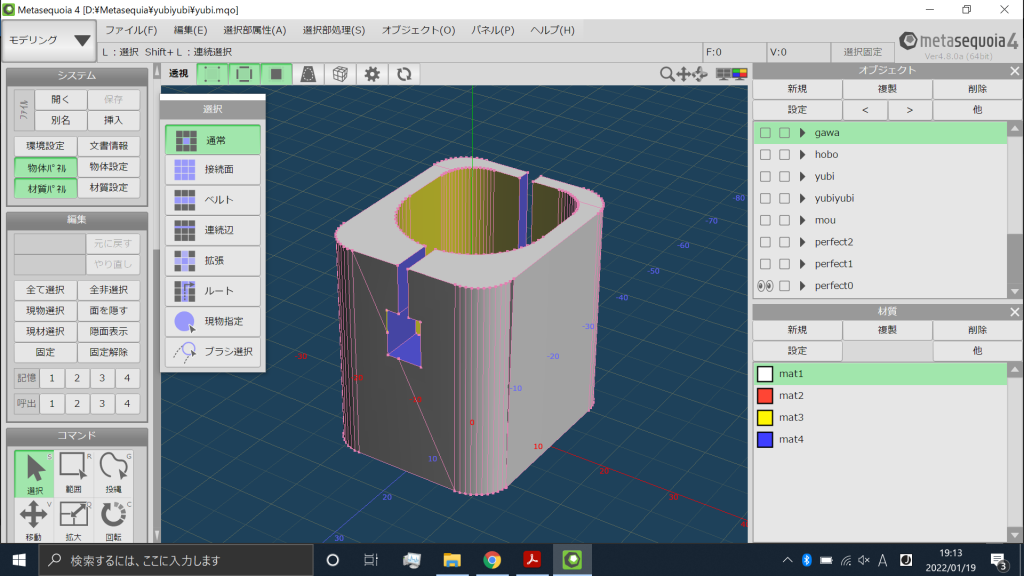

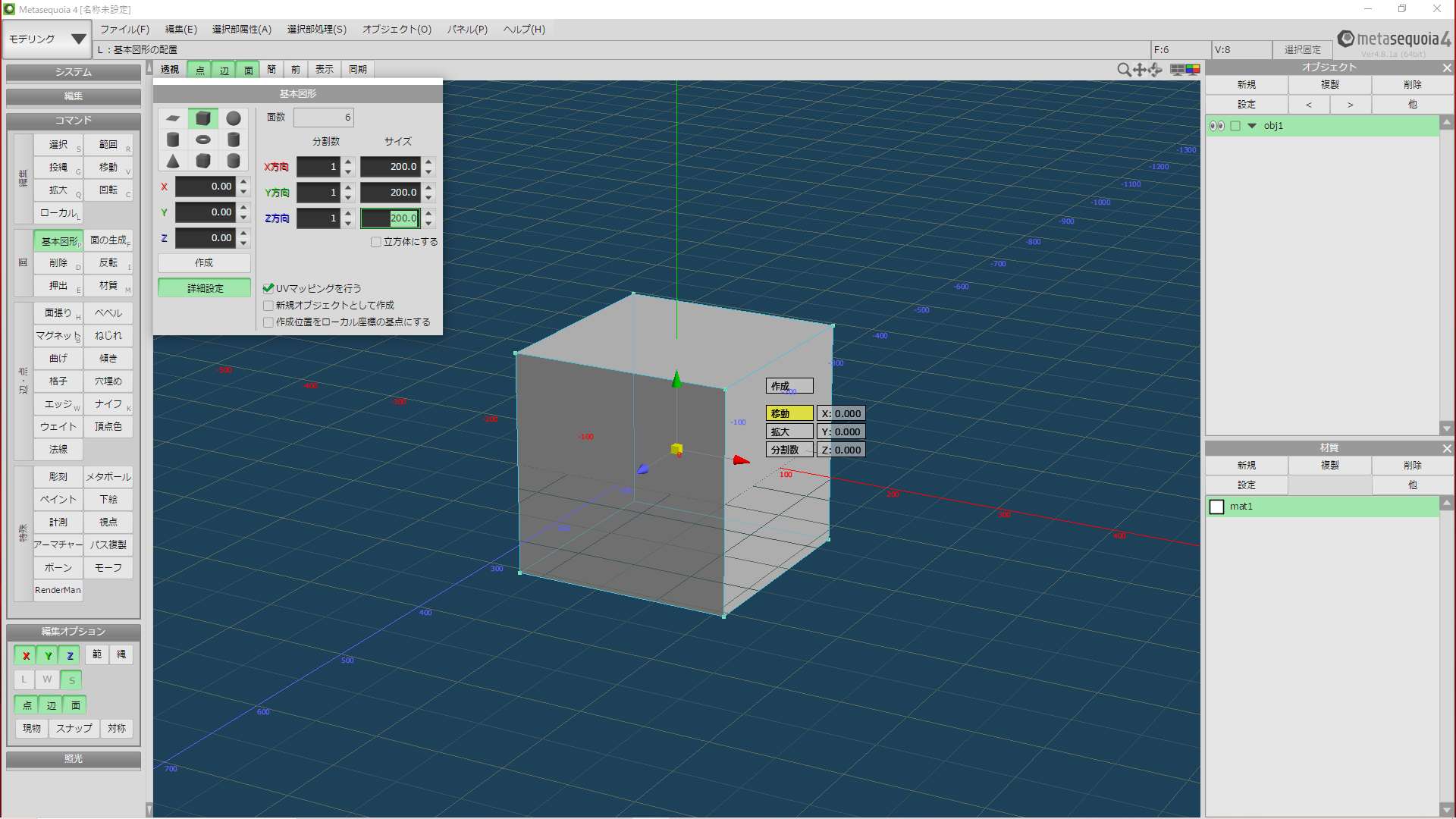

・Metsequoia4

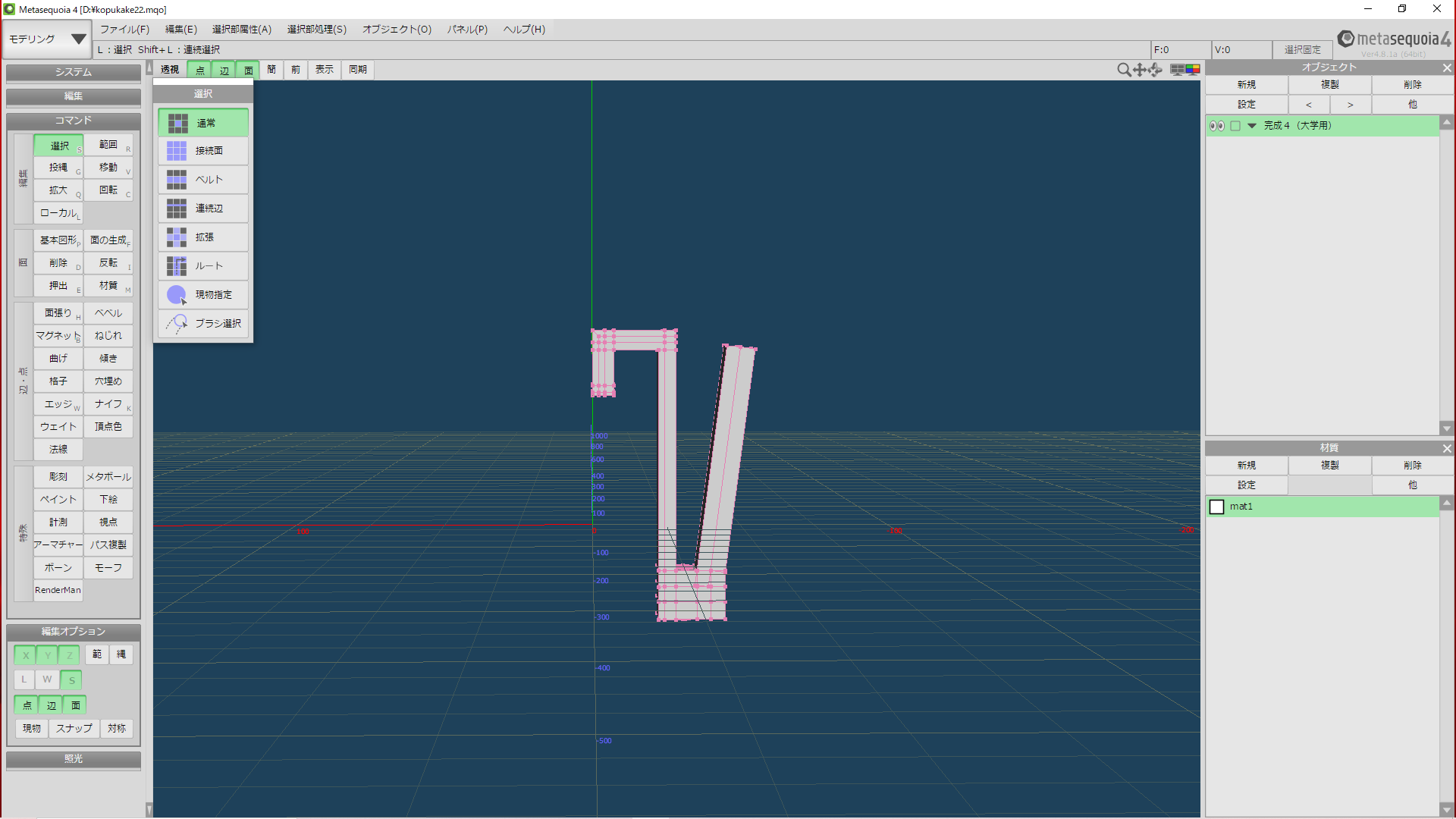

① 設計図作成

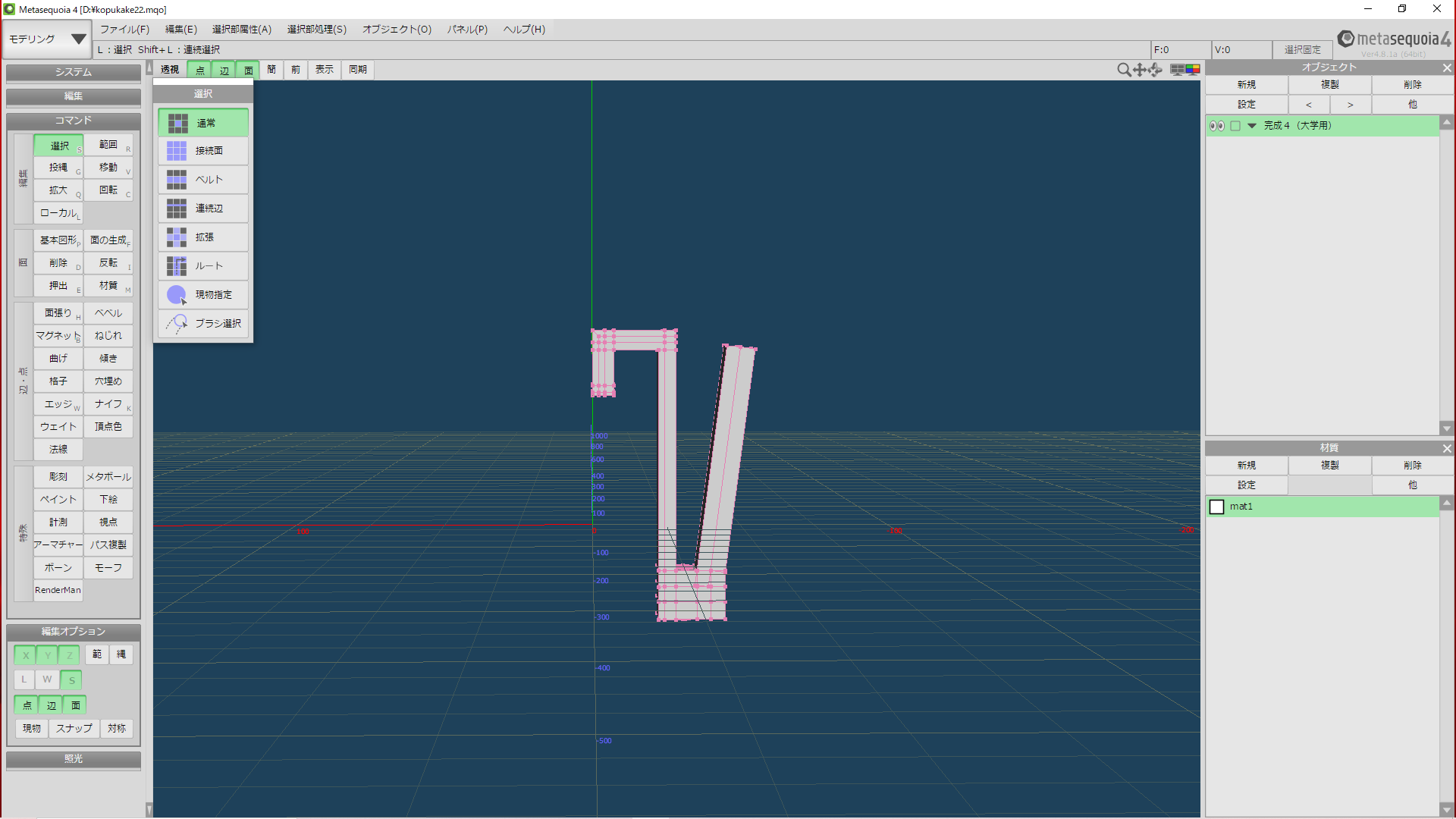

完成形

完成形

造形物の作成方法は、粘土と同じです。

切って、くっつけて、サイズを調整して…その繰り返しです。

複雑な形状の場合、「数mm大きくて合わない」といったミスが多発します。対策として、事前に紙に書いておくことをおすすめします。

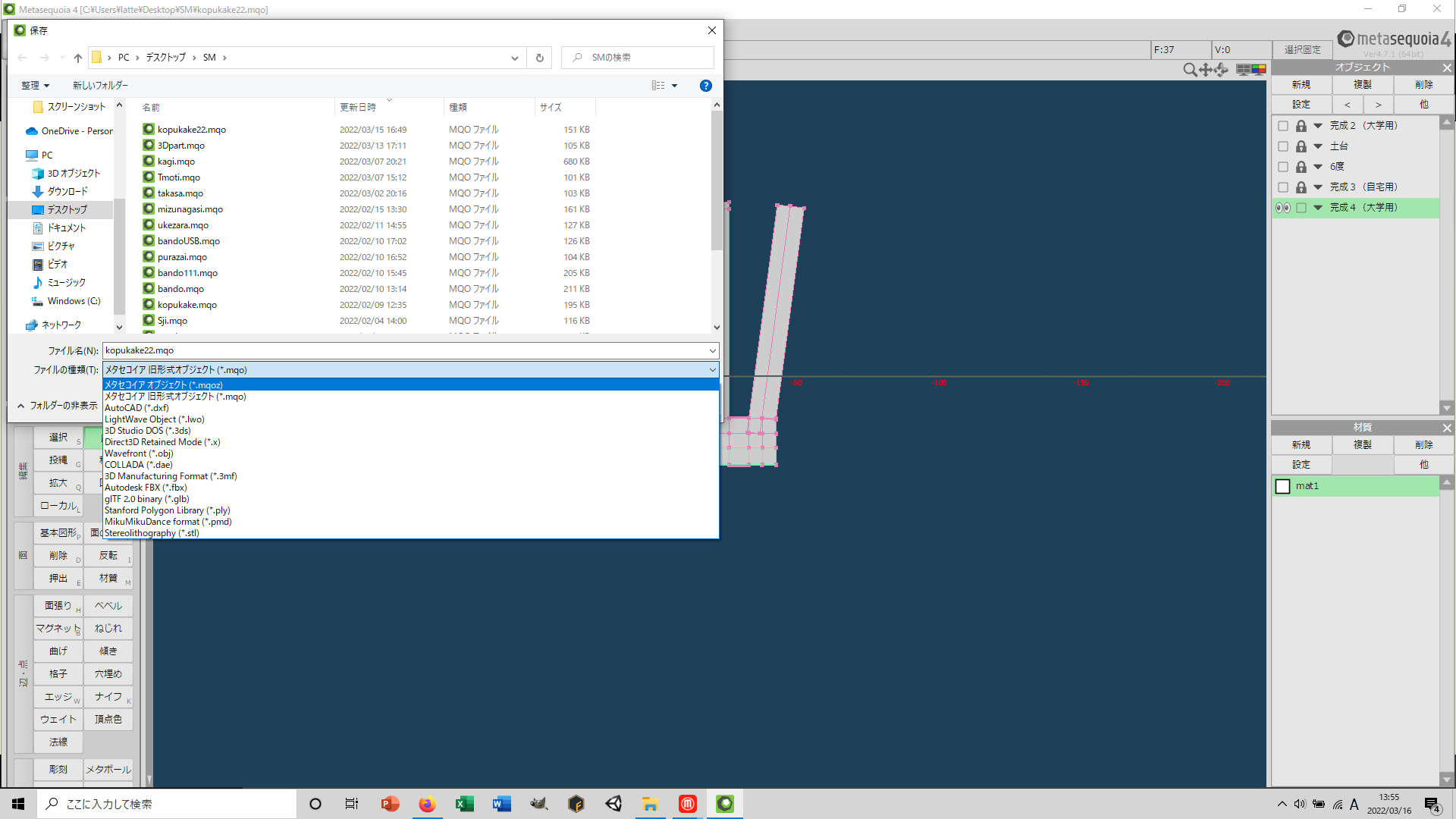

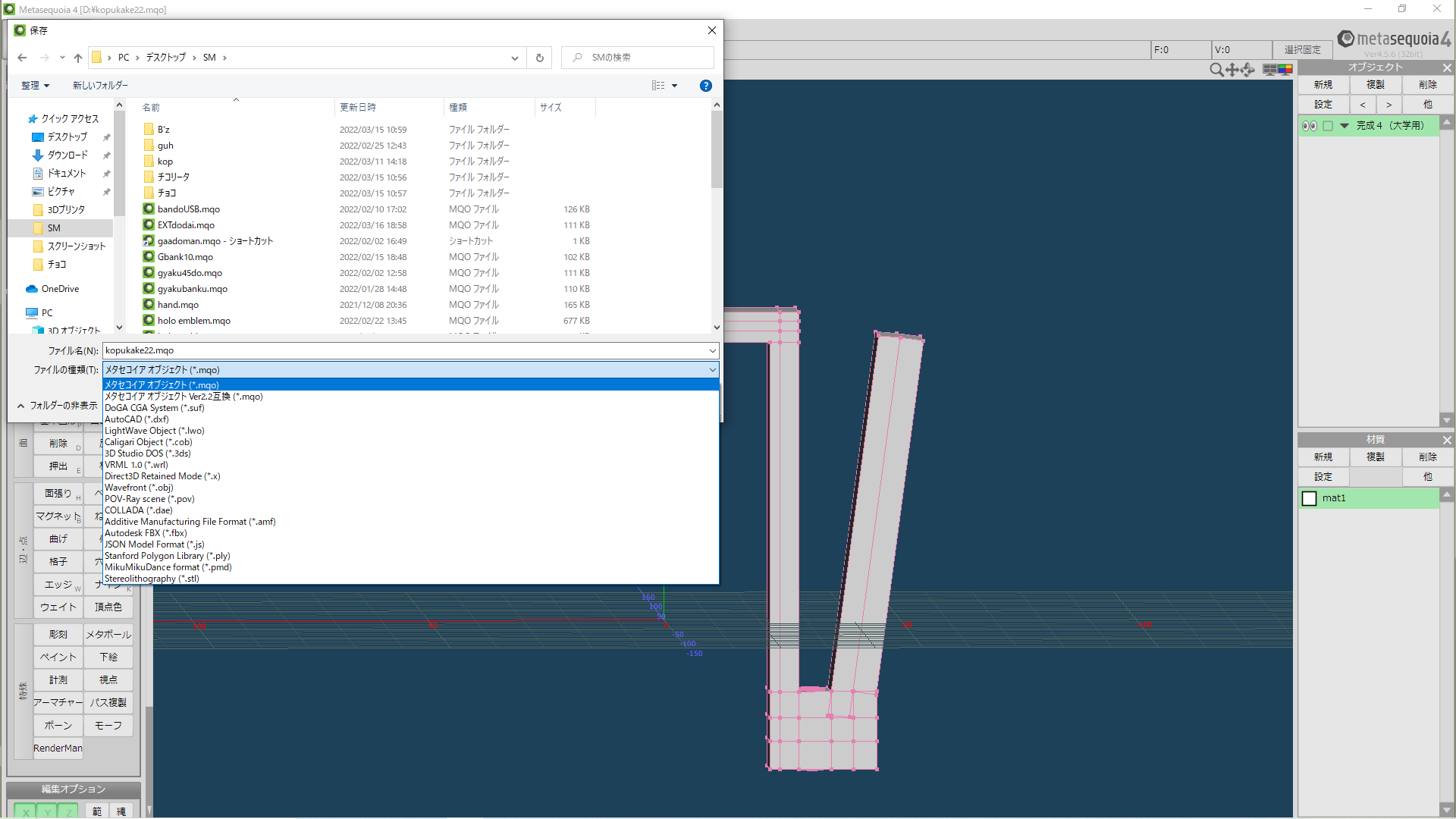

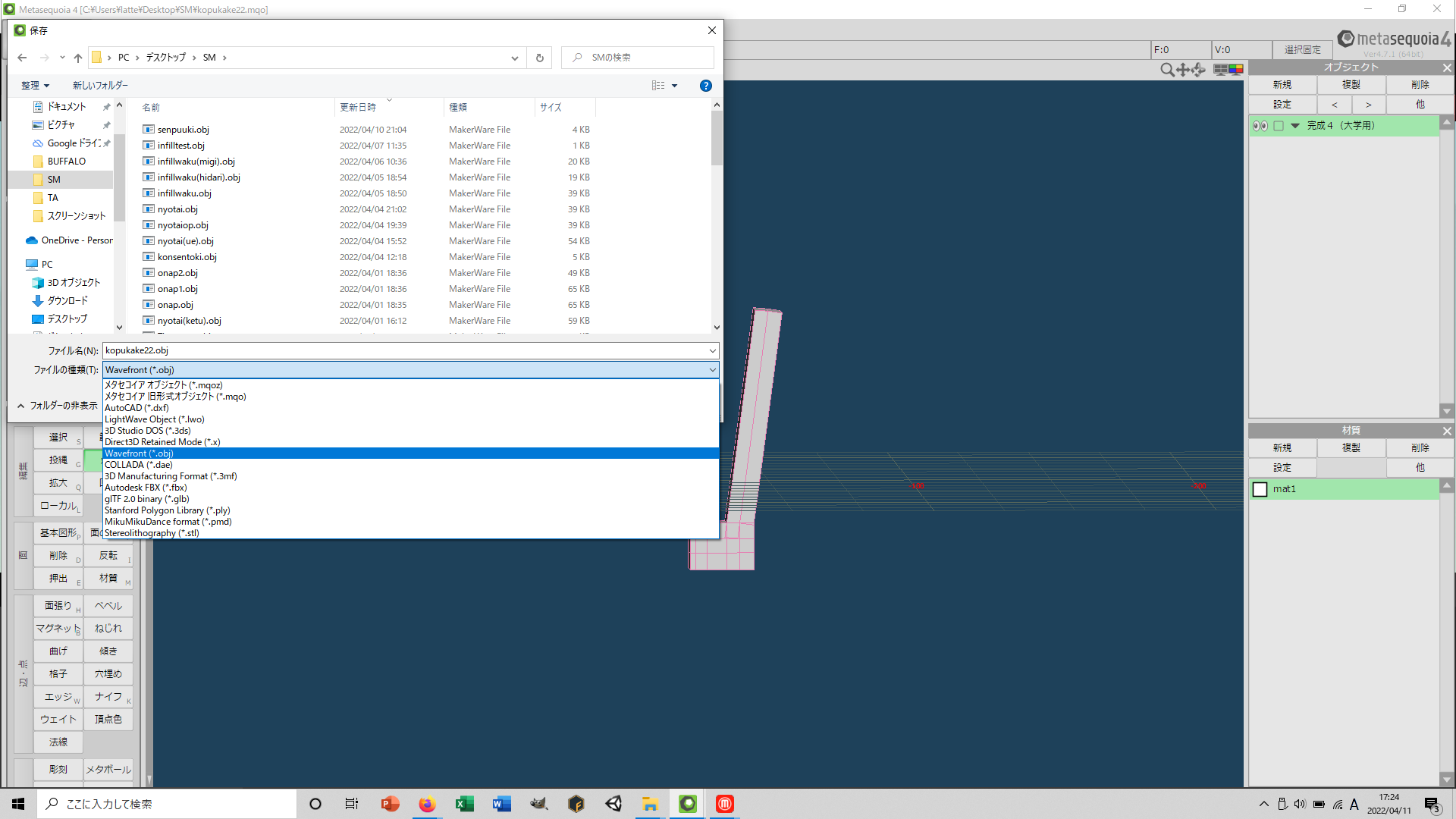

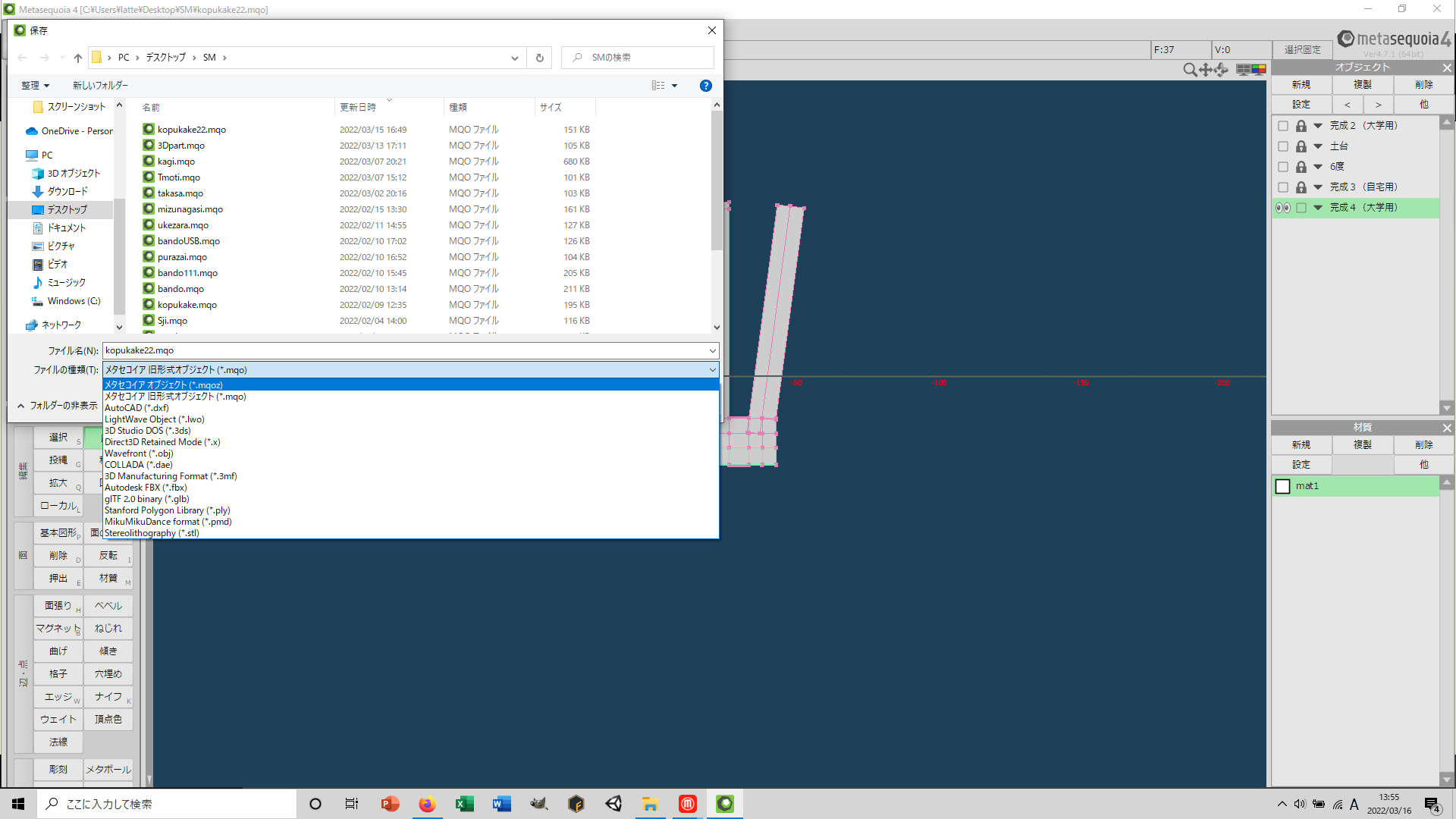

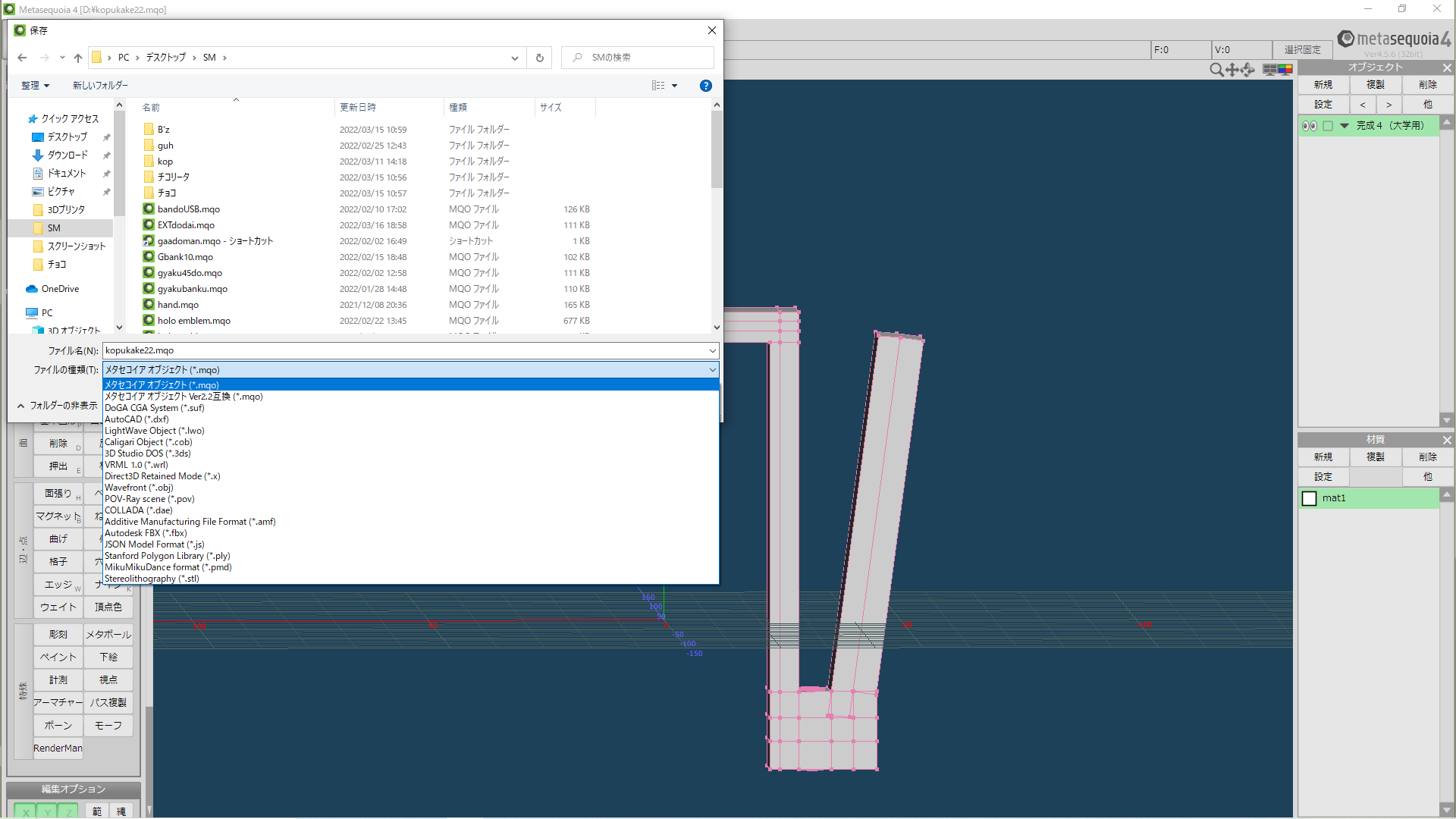

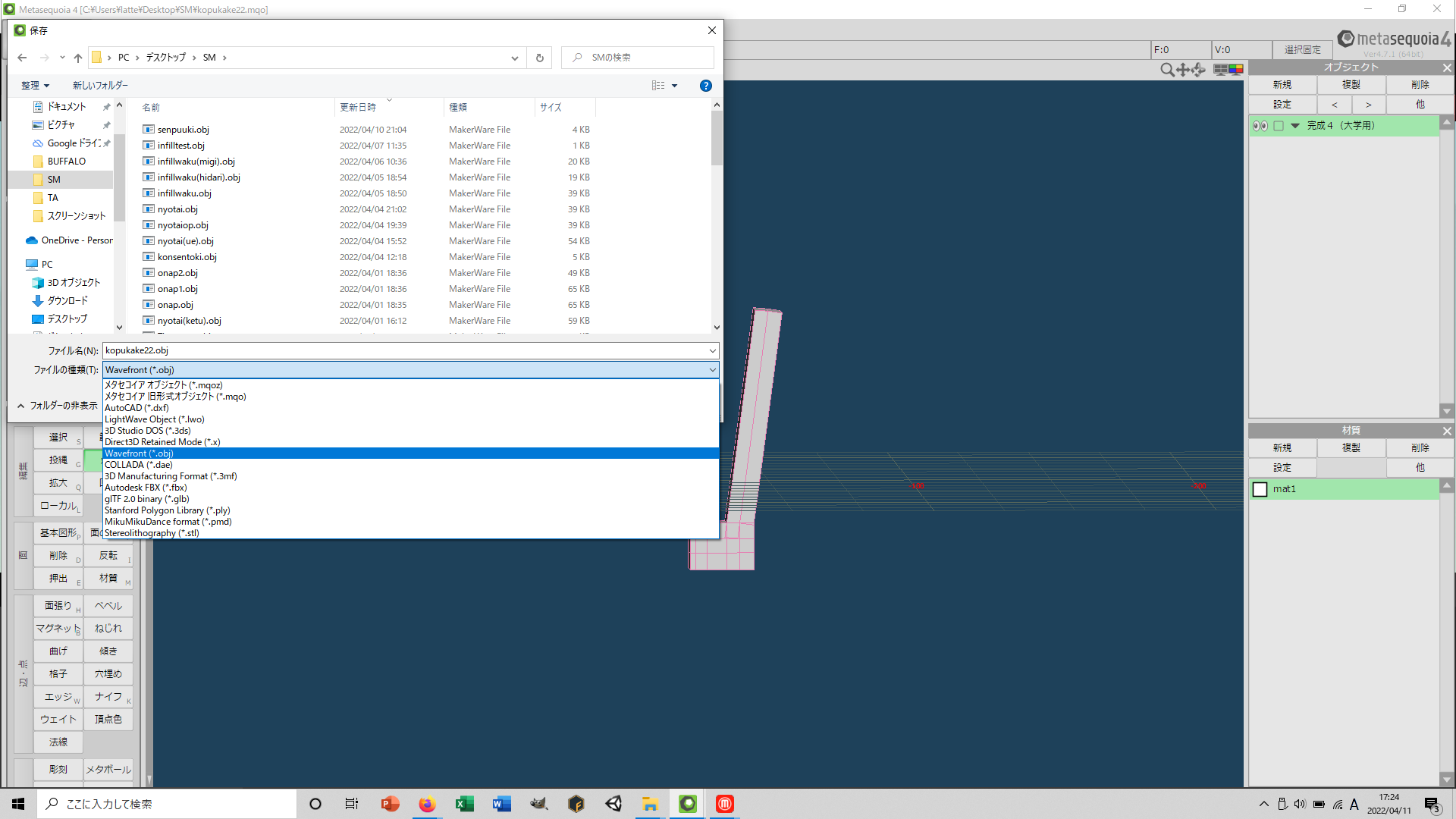

② データ保存

旧式

旧式

メタセコイア Ver2.2

メタセコイア Ver2.2

wavefront

wavefront

名前を付けて保存→保存先を選択(今回はデスクトップ)して、「メタセコイア 旧型式オブジェクト(.mqo)]「wavefront(.obj)」の2つに保存する。旧型式が無い場合、中央画像の通り「Ver2.2互換(.mpo)」。

保存後、wavefront ファイルをダブルクリックして、Maker Botを立ち上げる。

・MakerBot

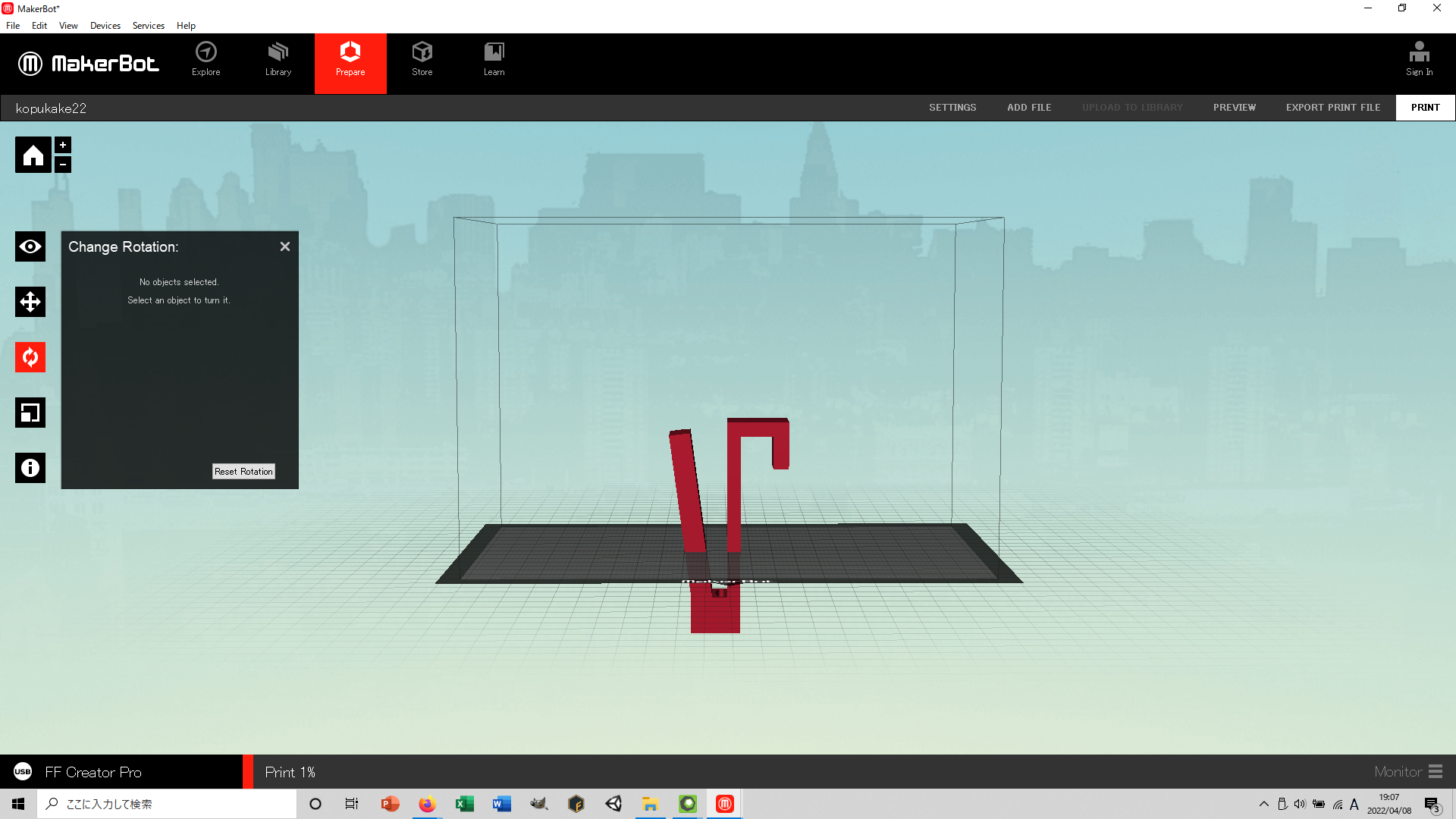

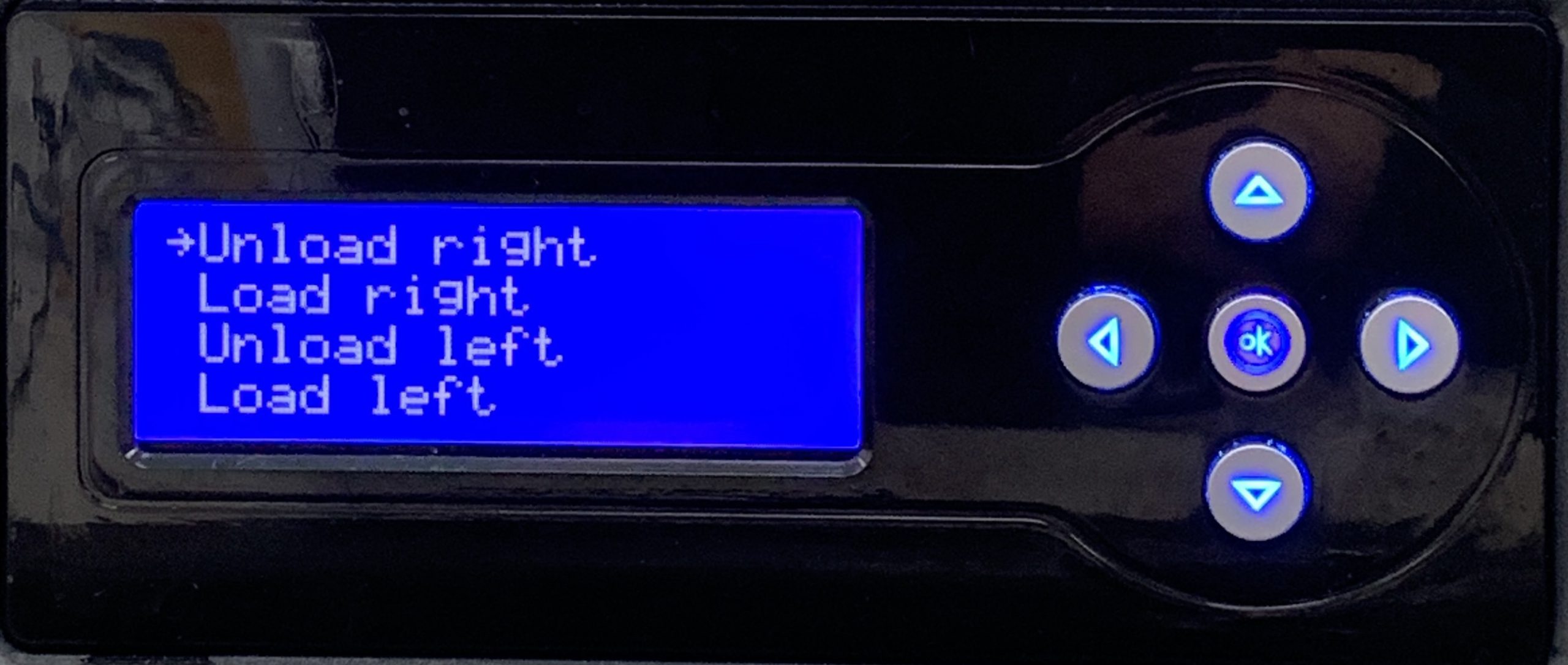

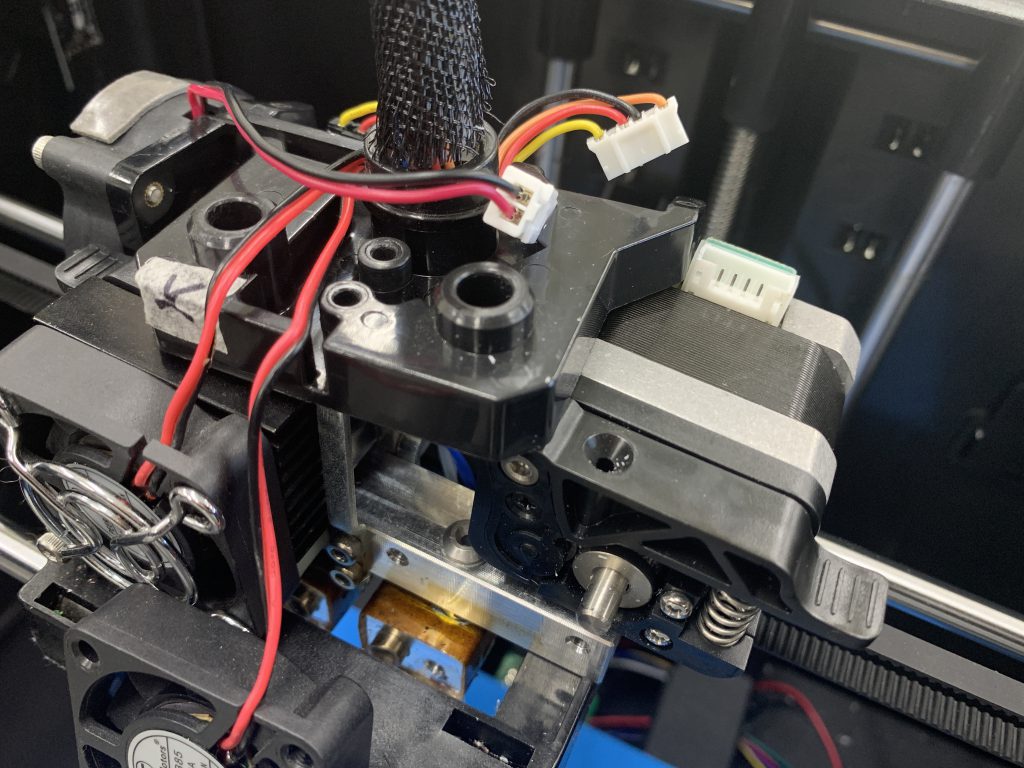

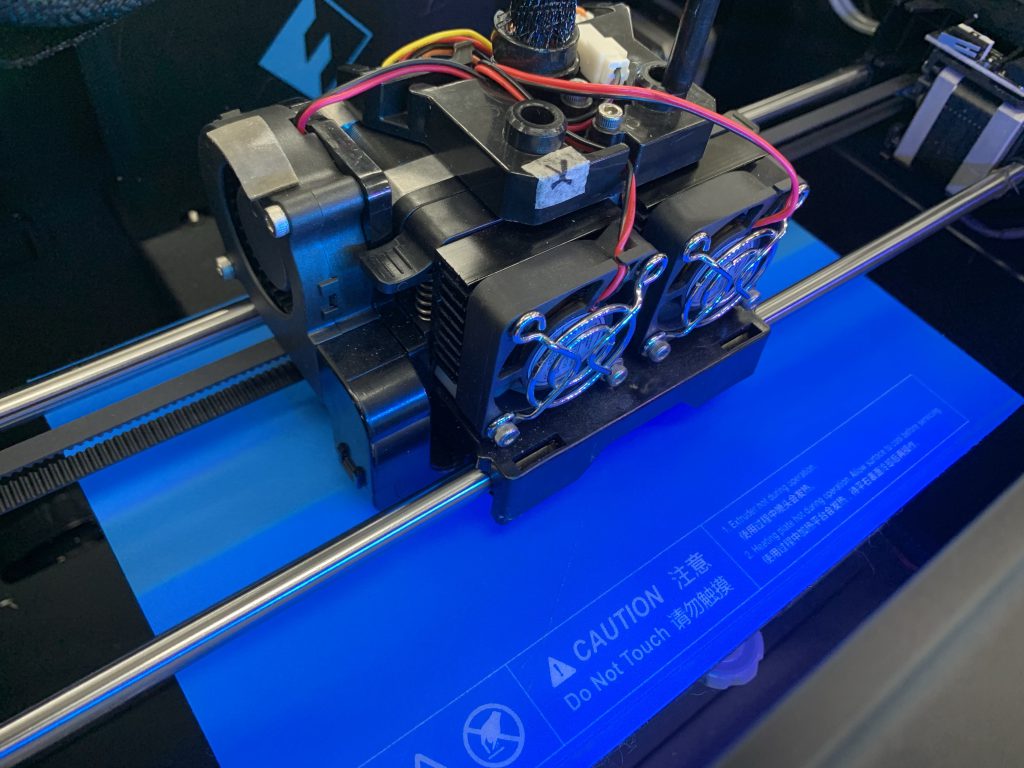

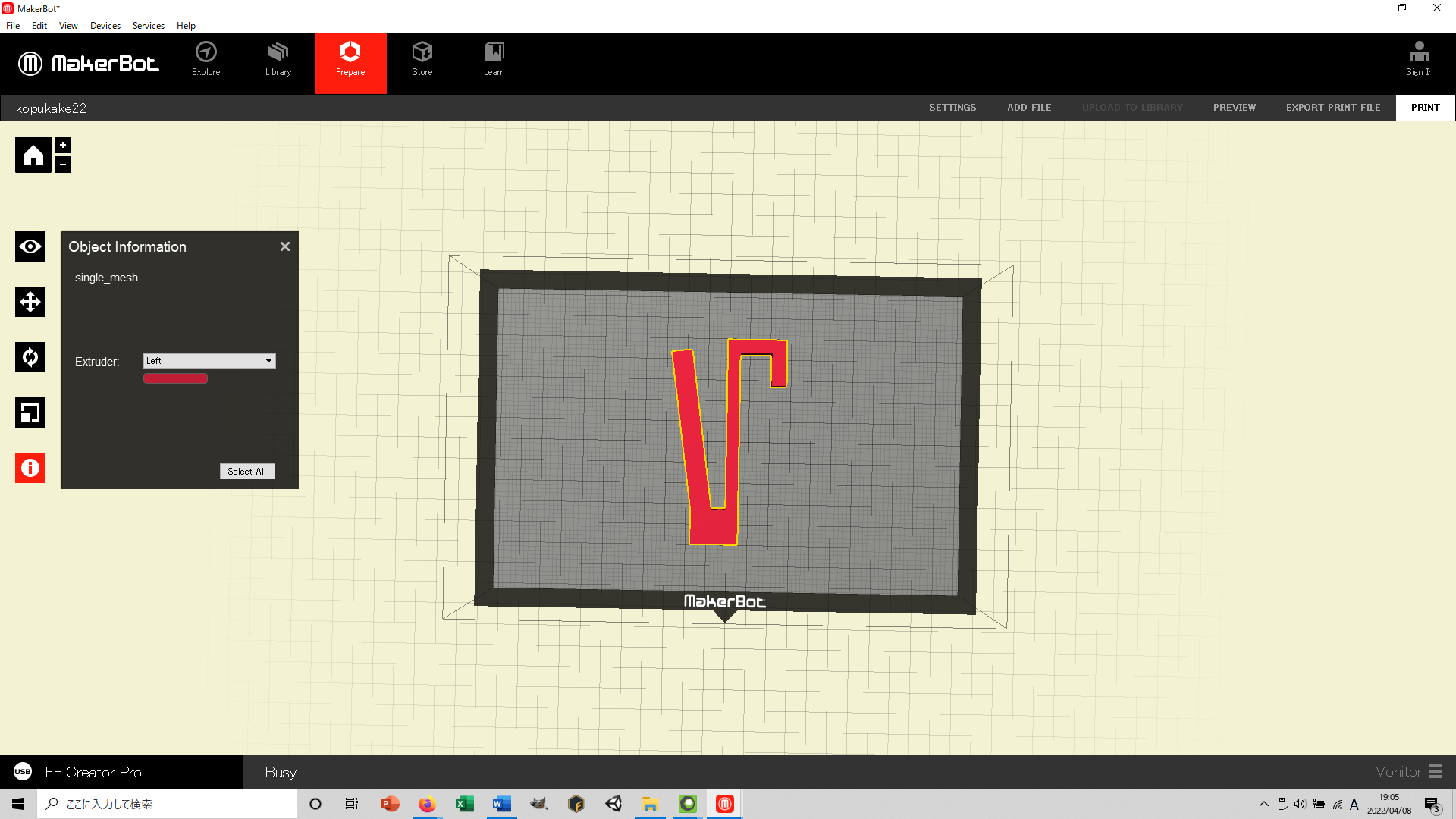

① エクストルーダー選択(左or右)

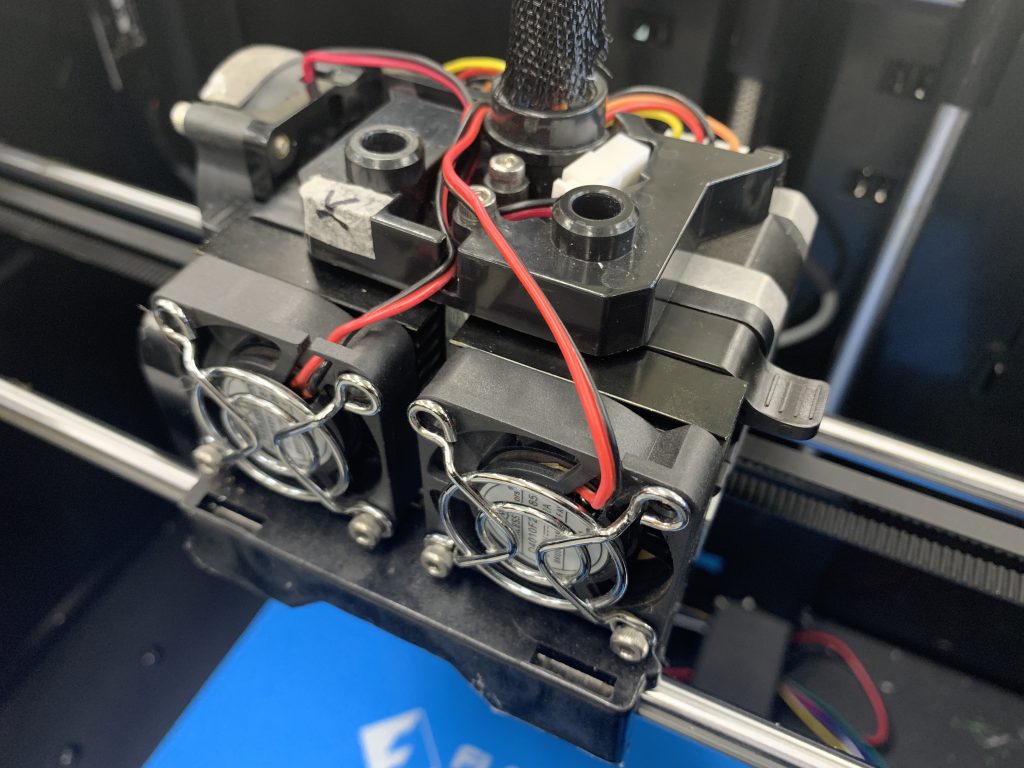

‐1色(左)‐

‐1色(左)‐

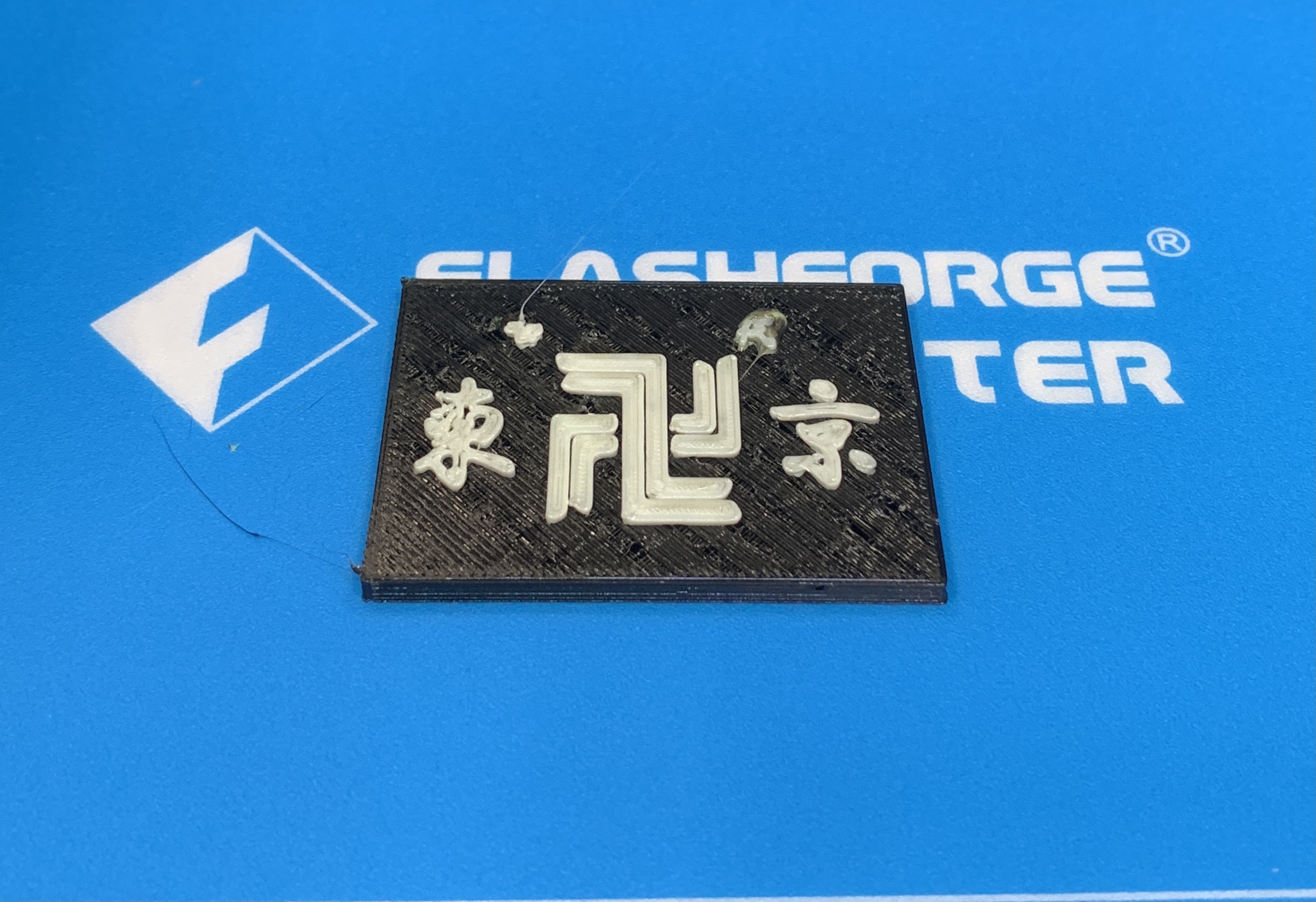

‐2色刷り‐

‐2色刷り‐

エクストルーダーがどうとか言ってますが、要は「左と右どっちでプリントしますか?」ってことです。プリンタによって、ノズルの太さが違うので注意。

1色でプリント:「left/right」のどちらか

2色でプリント:wavefrontで二つのファイルを作成(例:土台と文字)

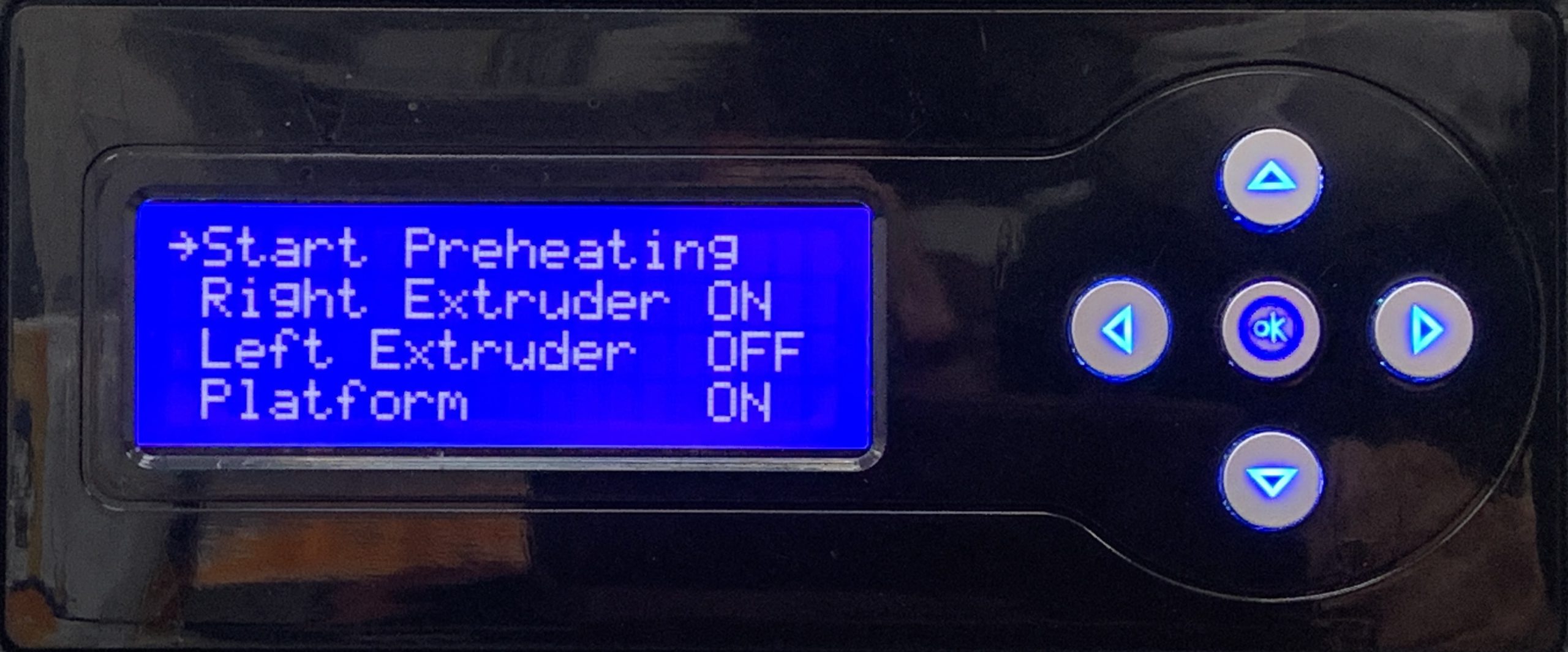

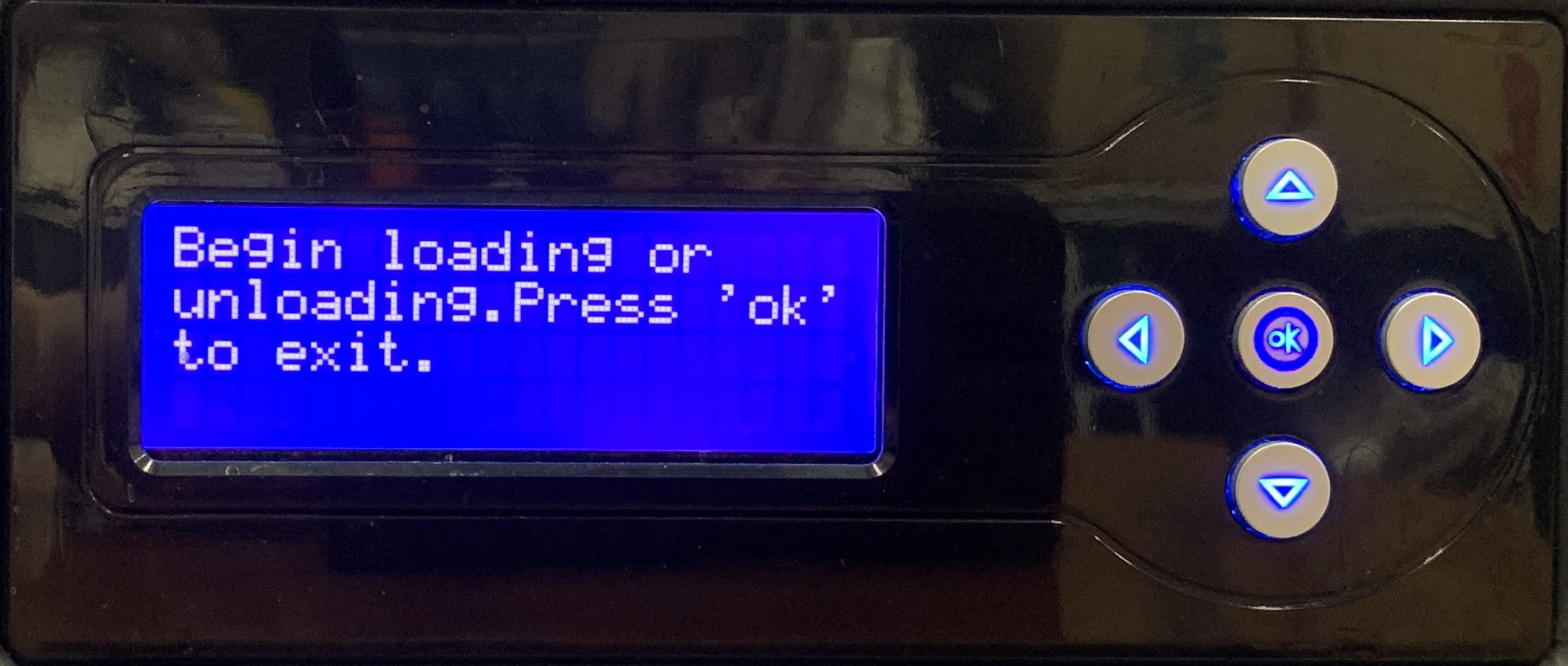

‐「右」選択‐

‐「右」選択‐

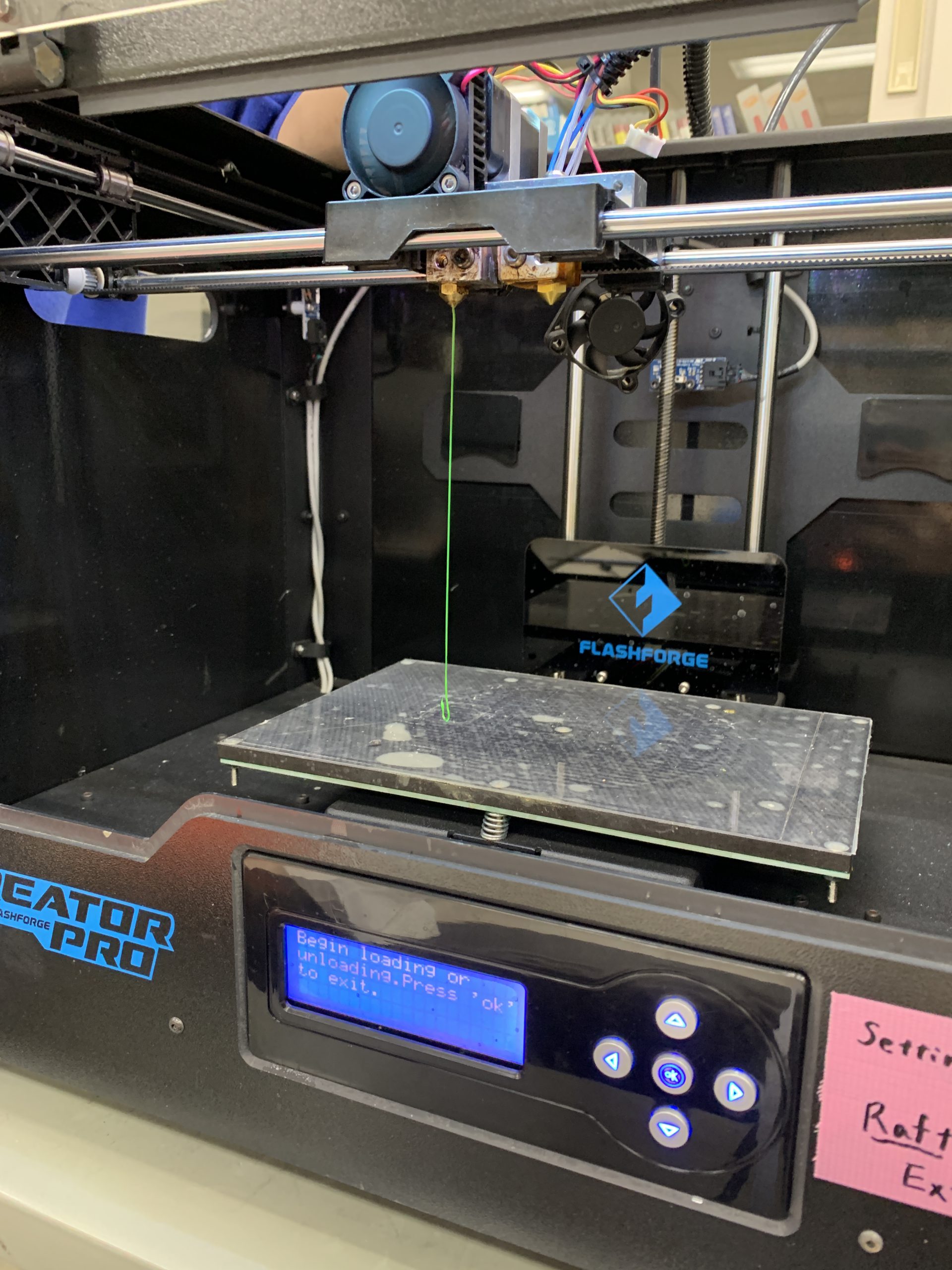

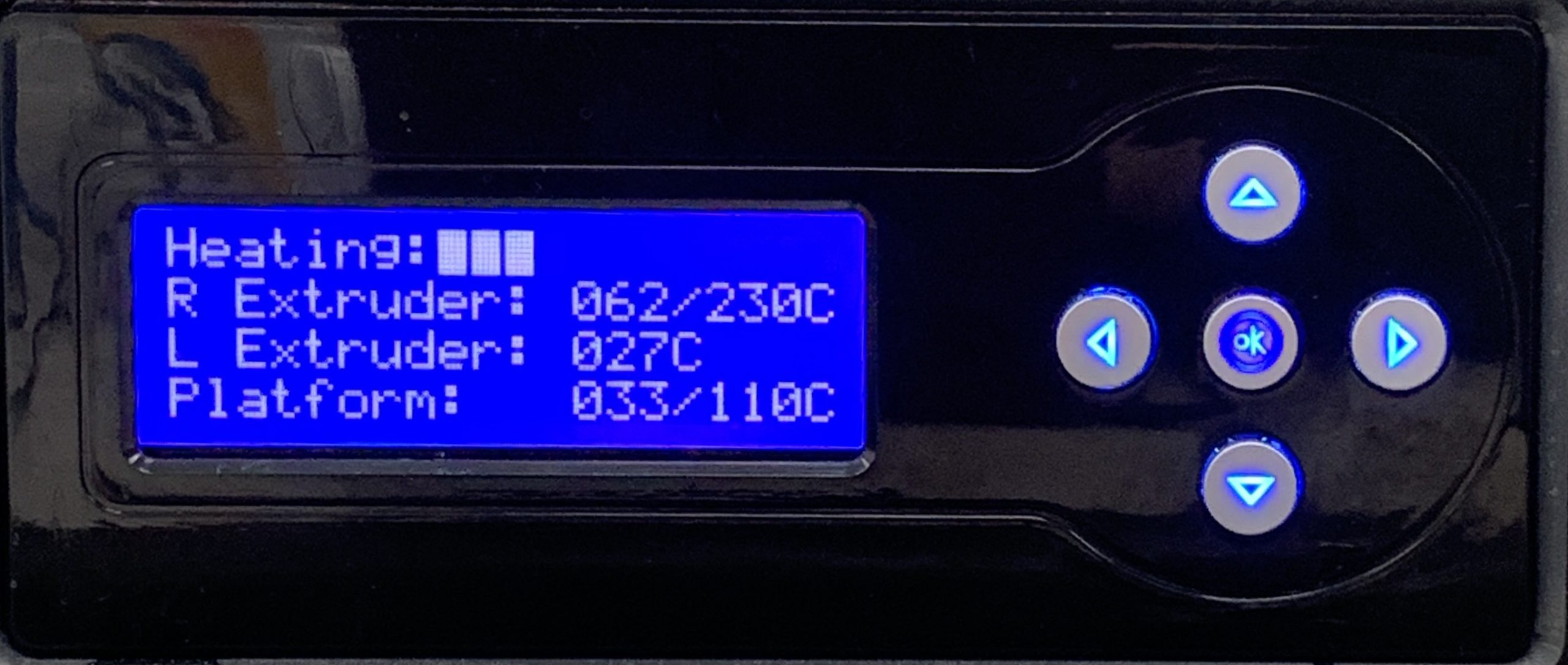

‐温め中‐

‐温め中‐

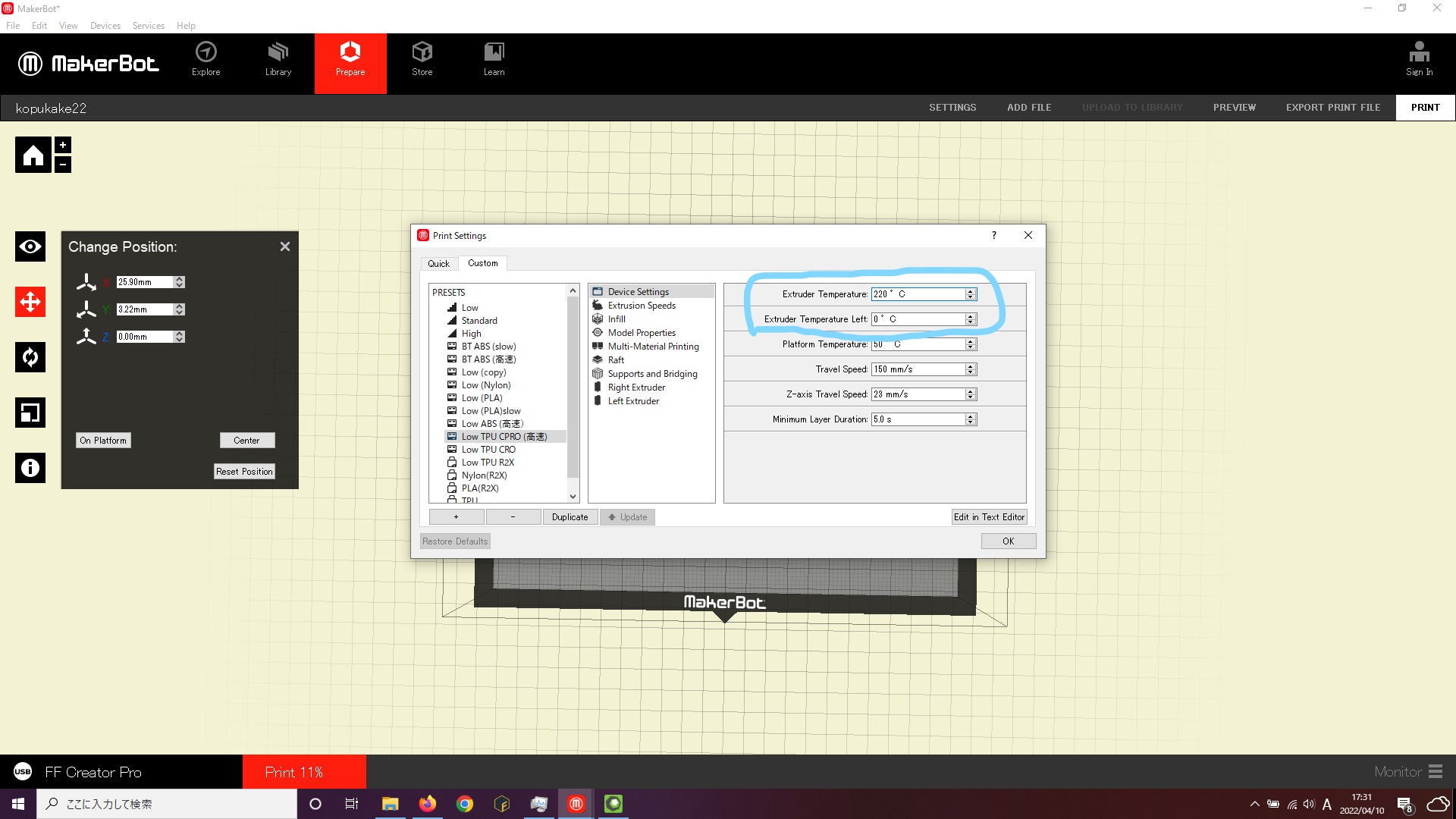

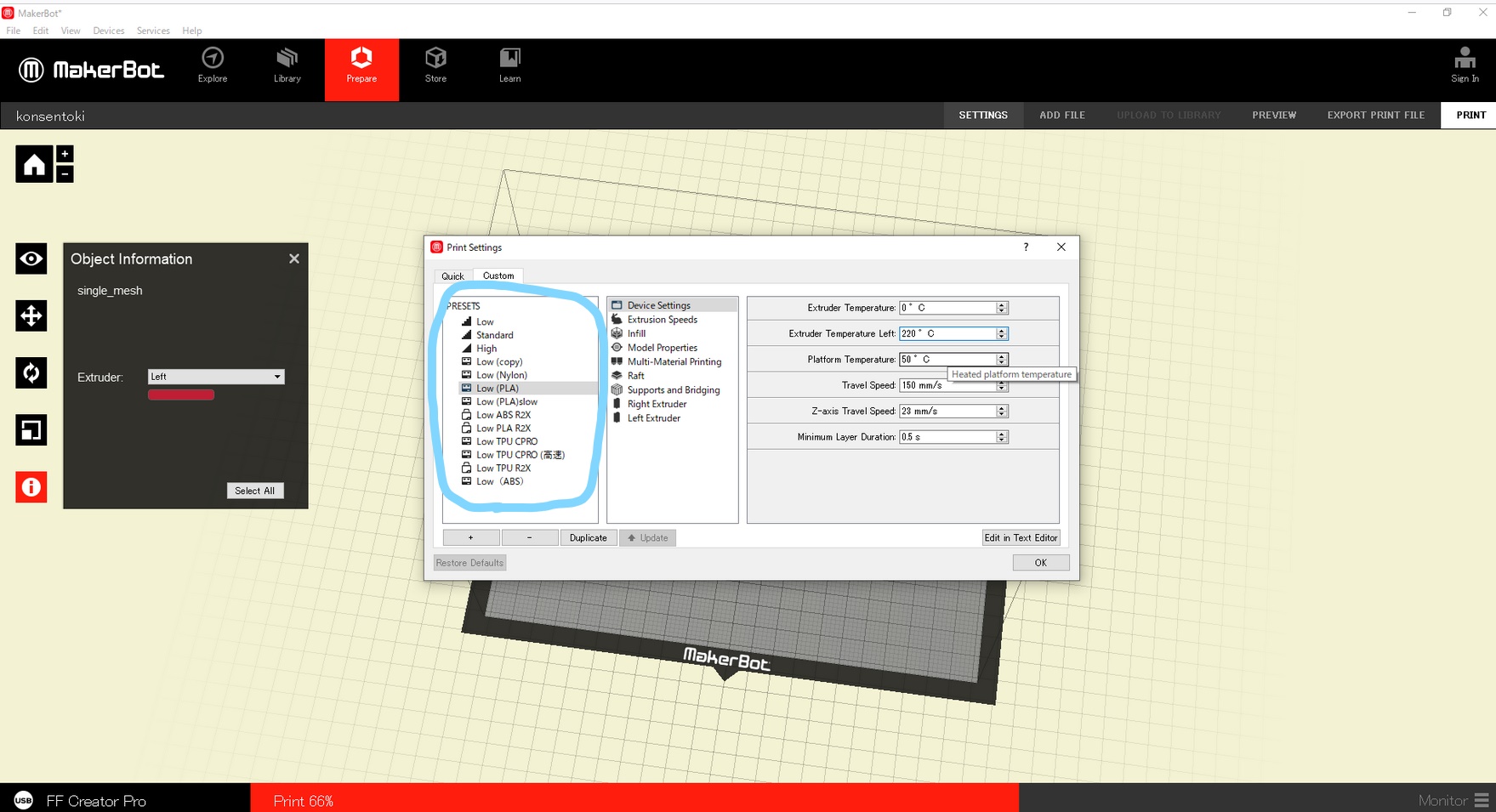

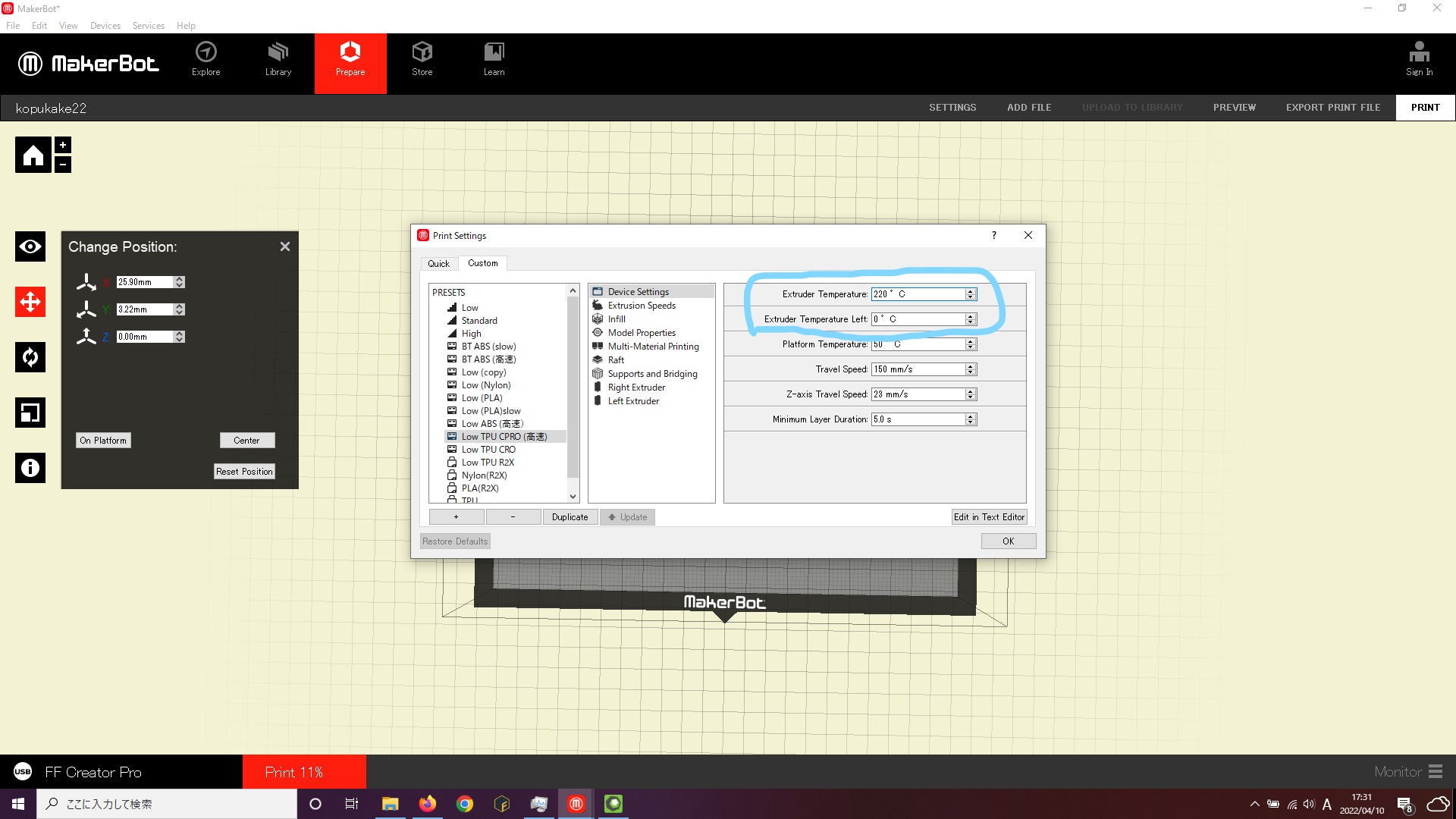

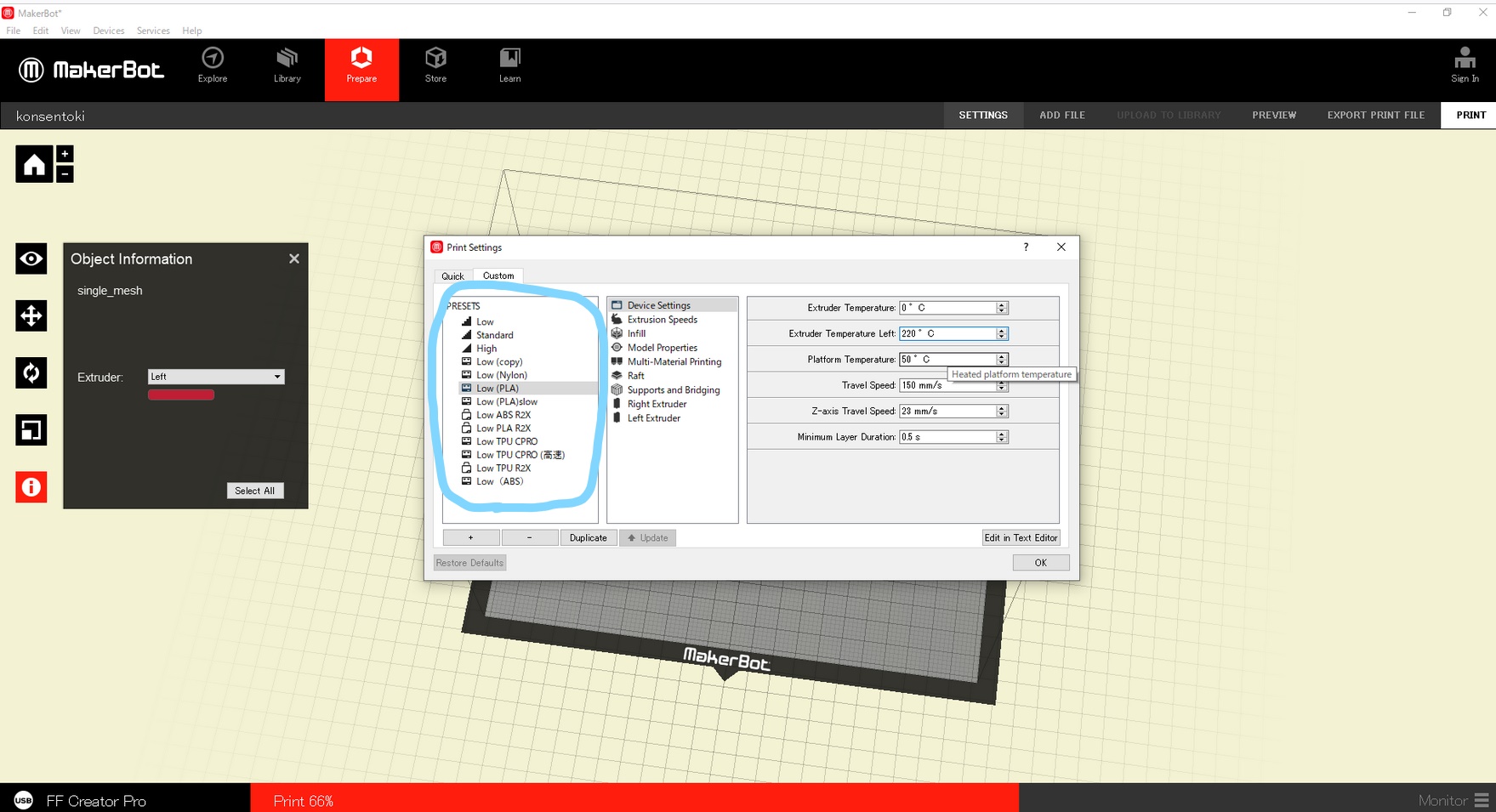

その際、画面右上にあるsettingsの「Extruder Temperature(右)/Left(左)」も確認してください。使用するエクストルーダー温度が0℃だとプリントできません。

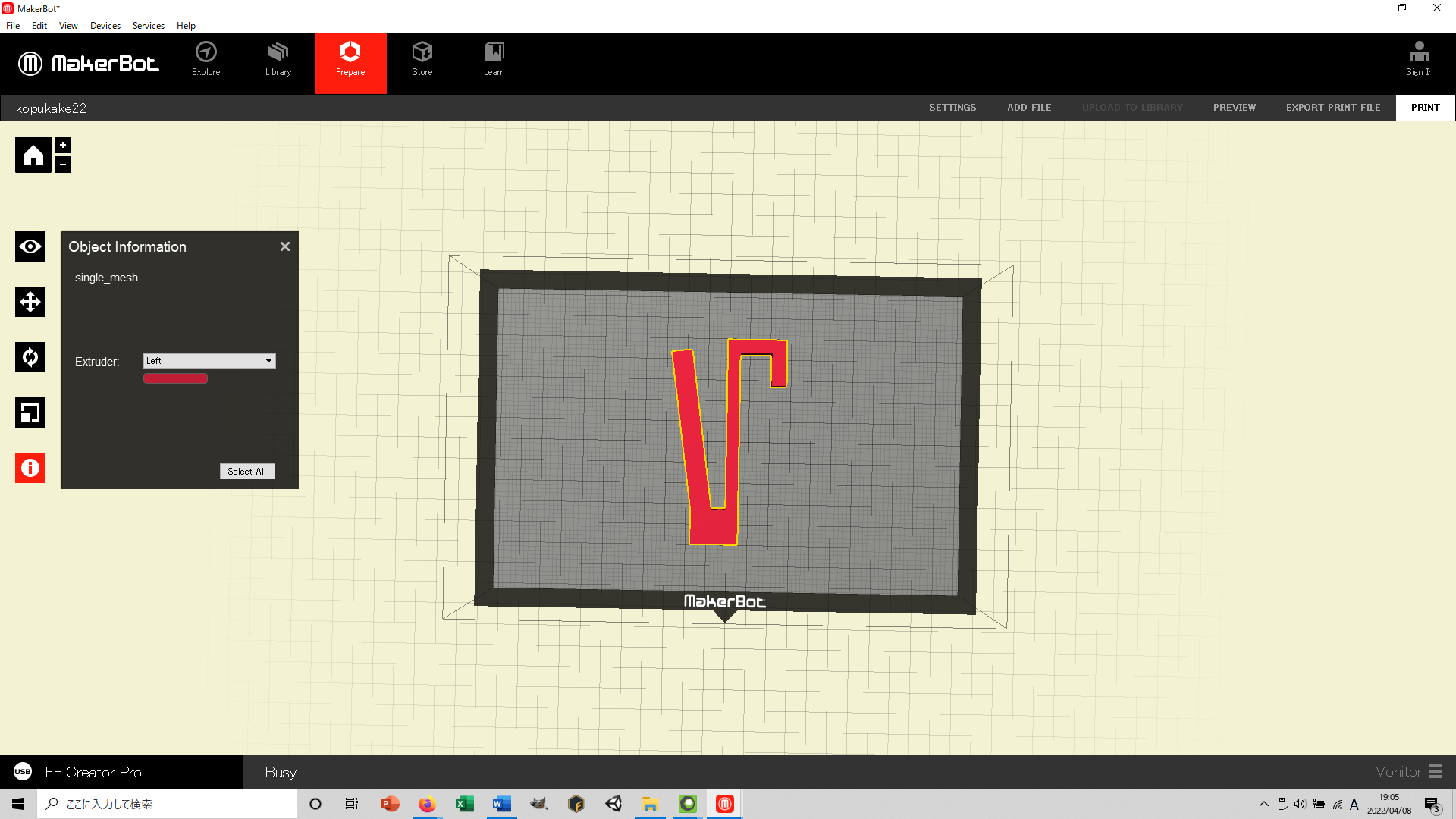

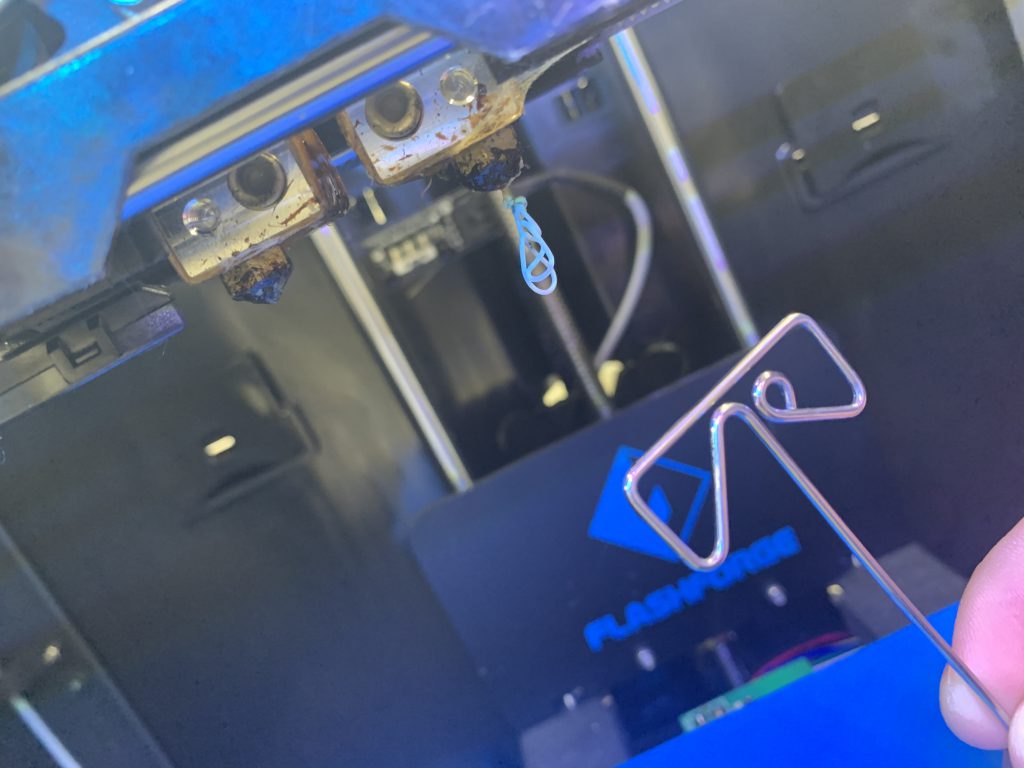

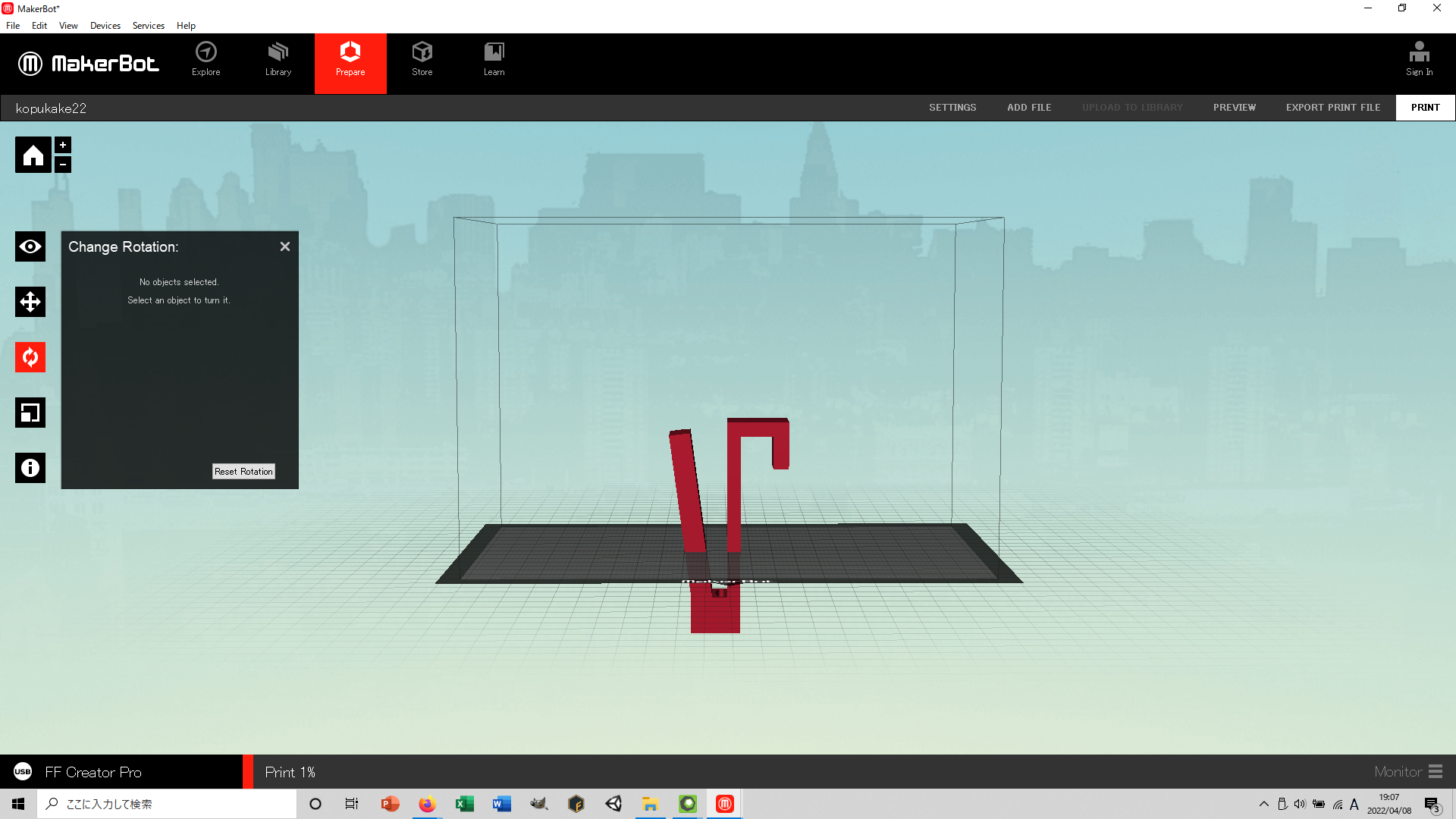

② プリント向き

✕

✕

〇

〇

サポート

サポート

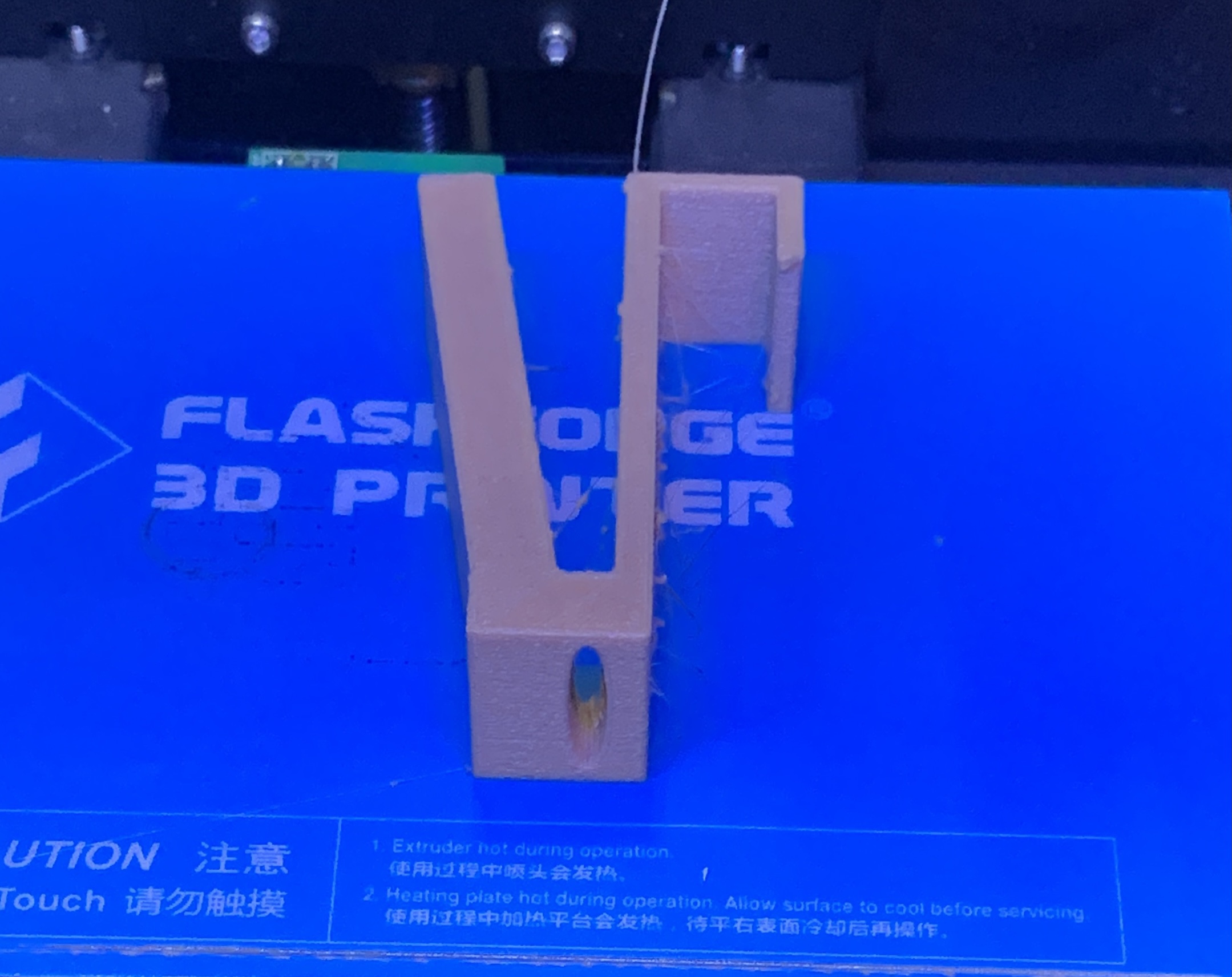

左画像のようにめり込んでいると失敗します。3Dプリンタは、プレート接地面から上方向に組み上げていきます。今回は返し部分を考慮し寝かせています。

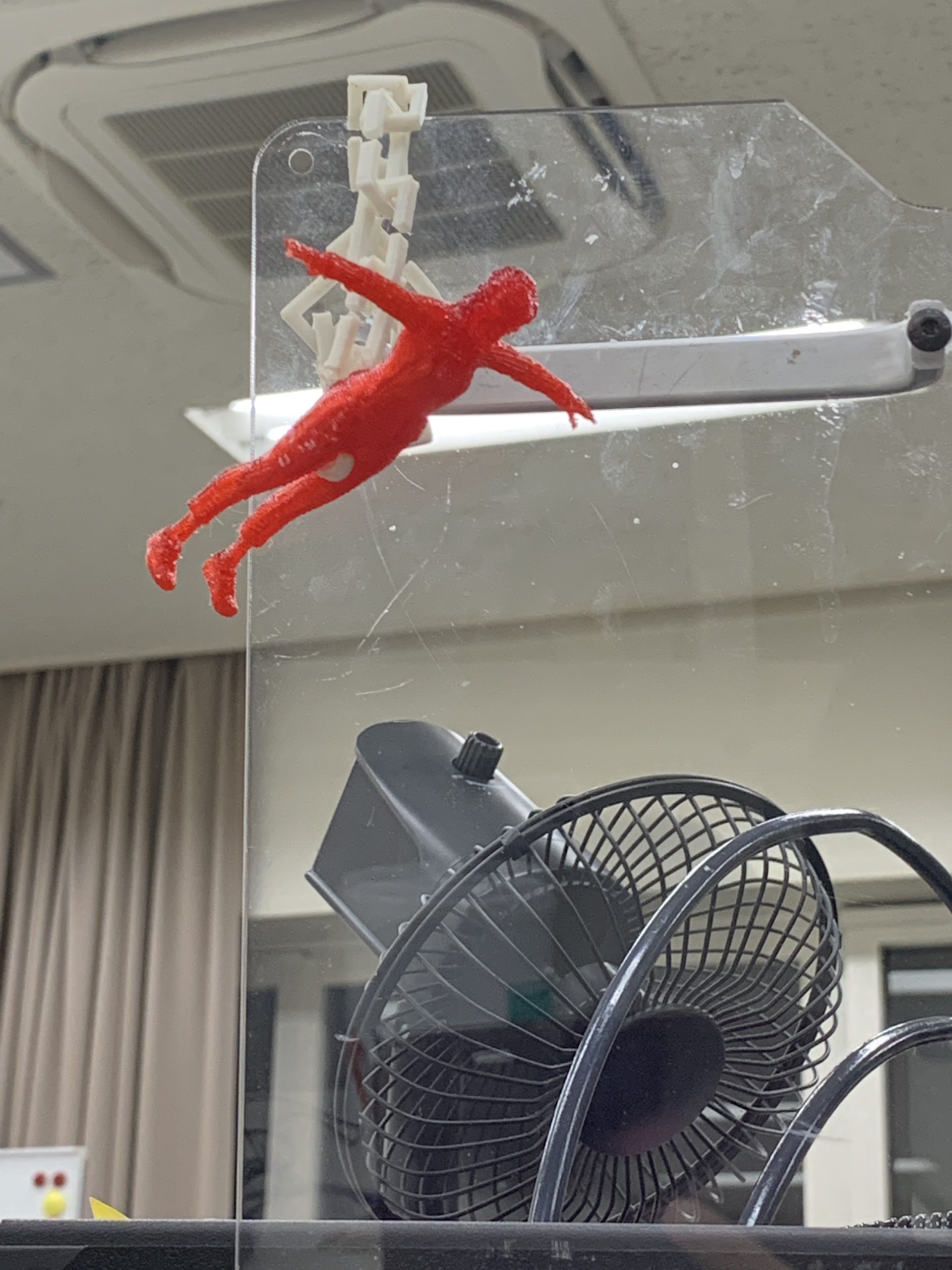

フィギュアなどプリントが安定しないものにはサポートをつけます。代償といってはなんですが、時間延長やクオリティの低下などが挙げられます。

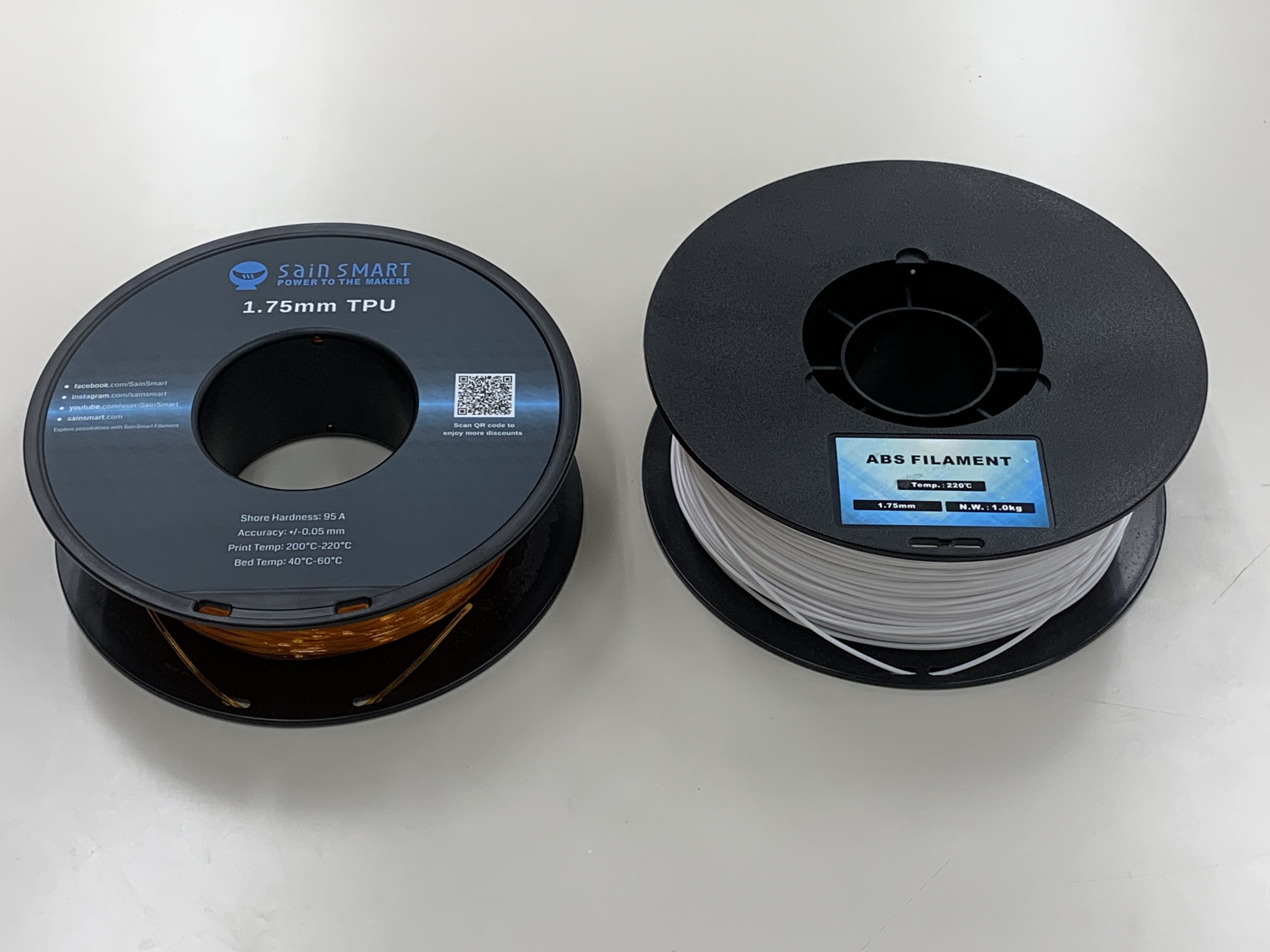

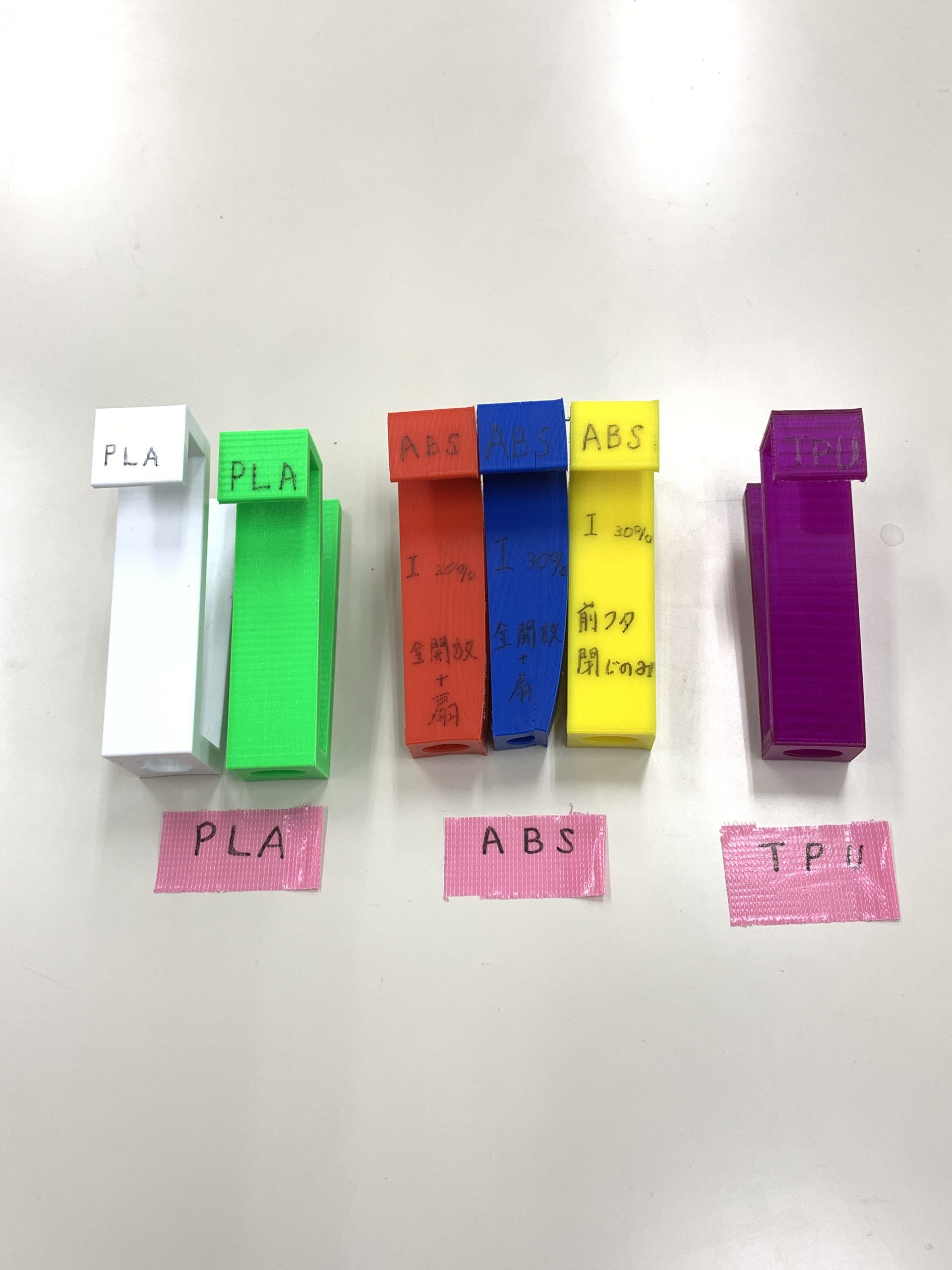

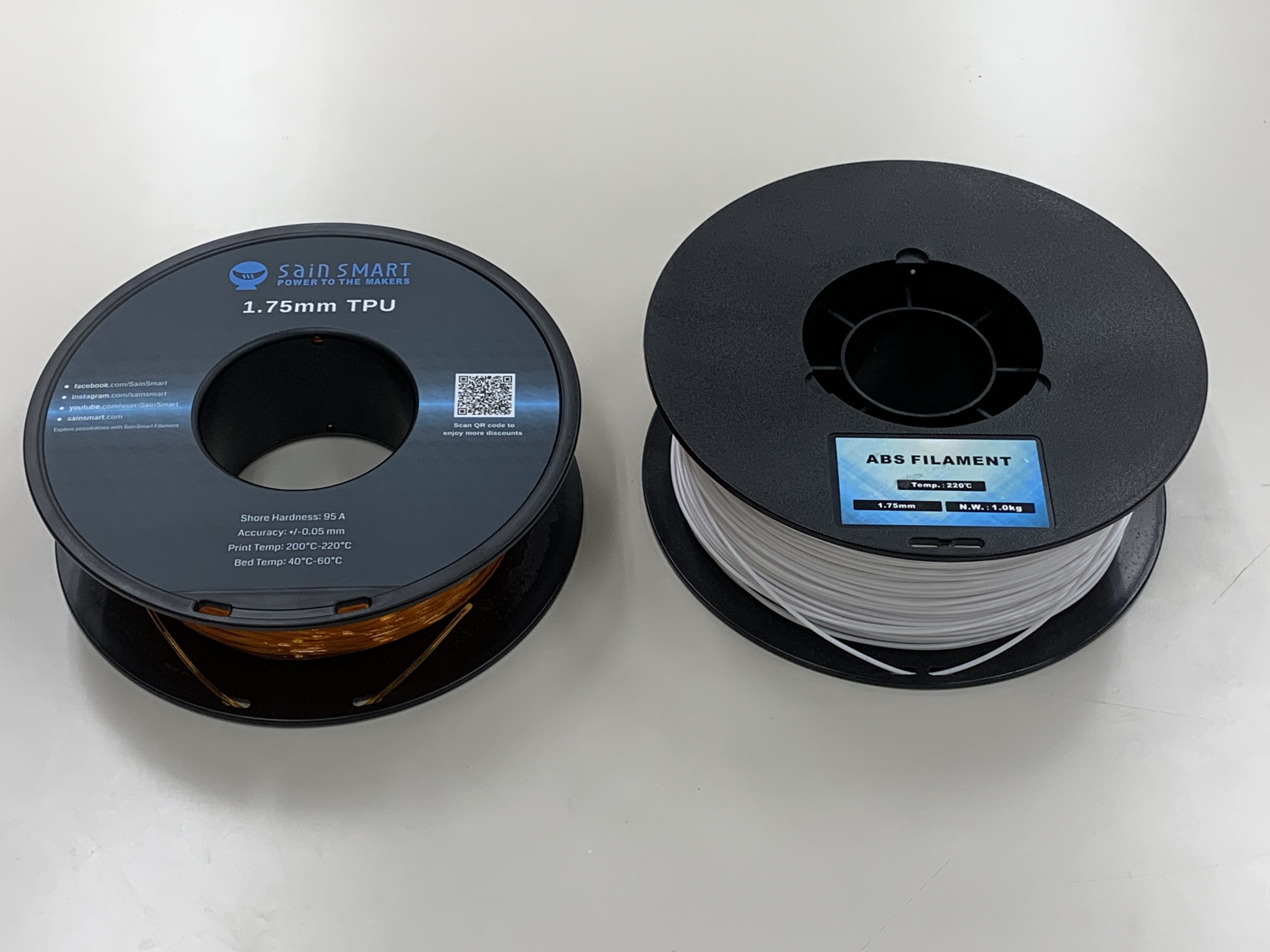

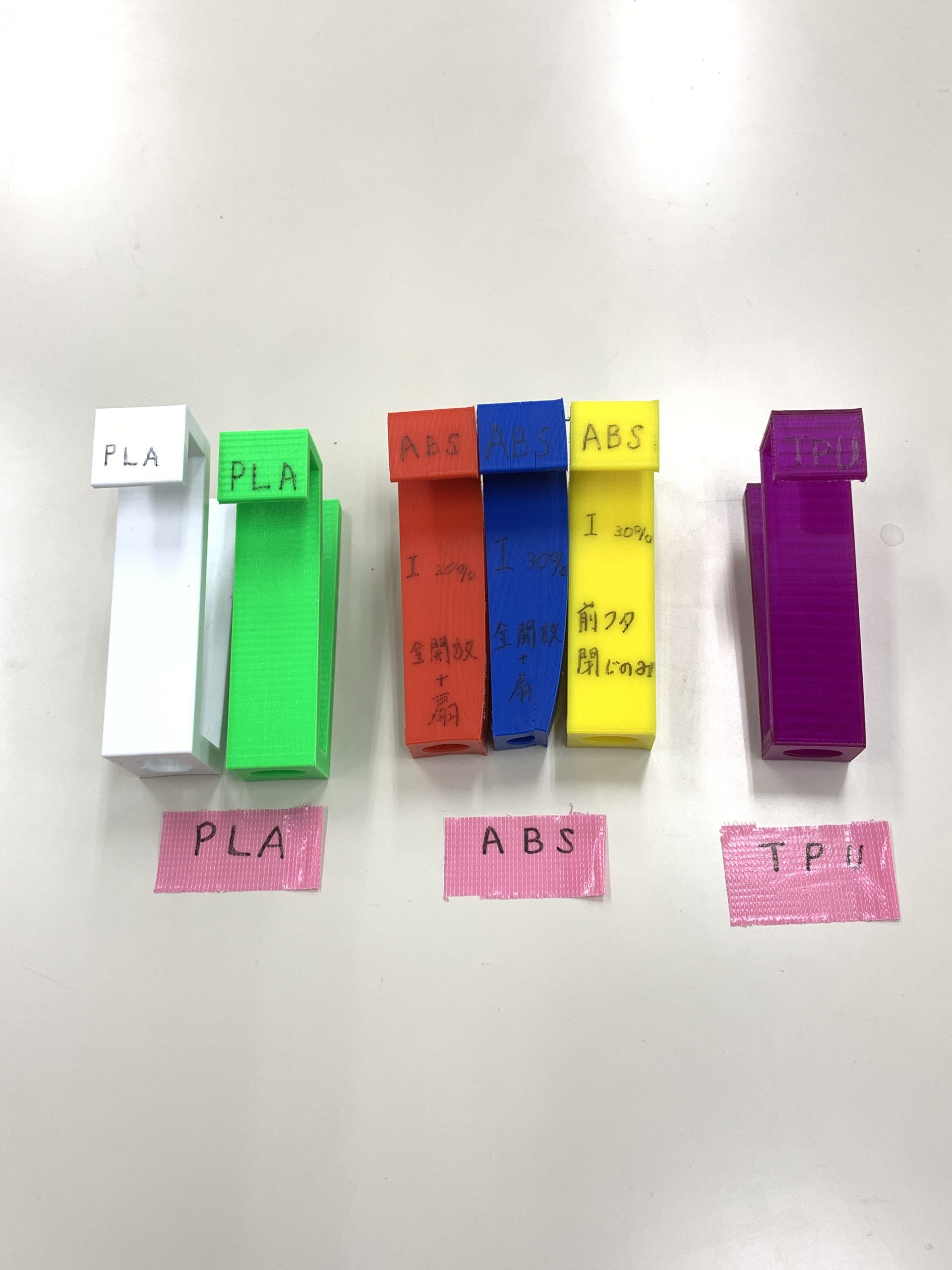

③ フィラメント選択

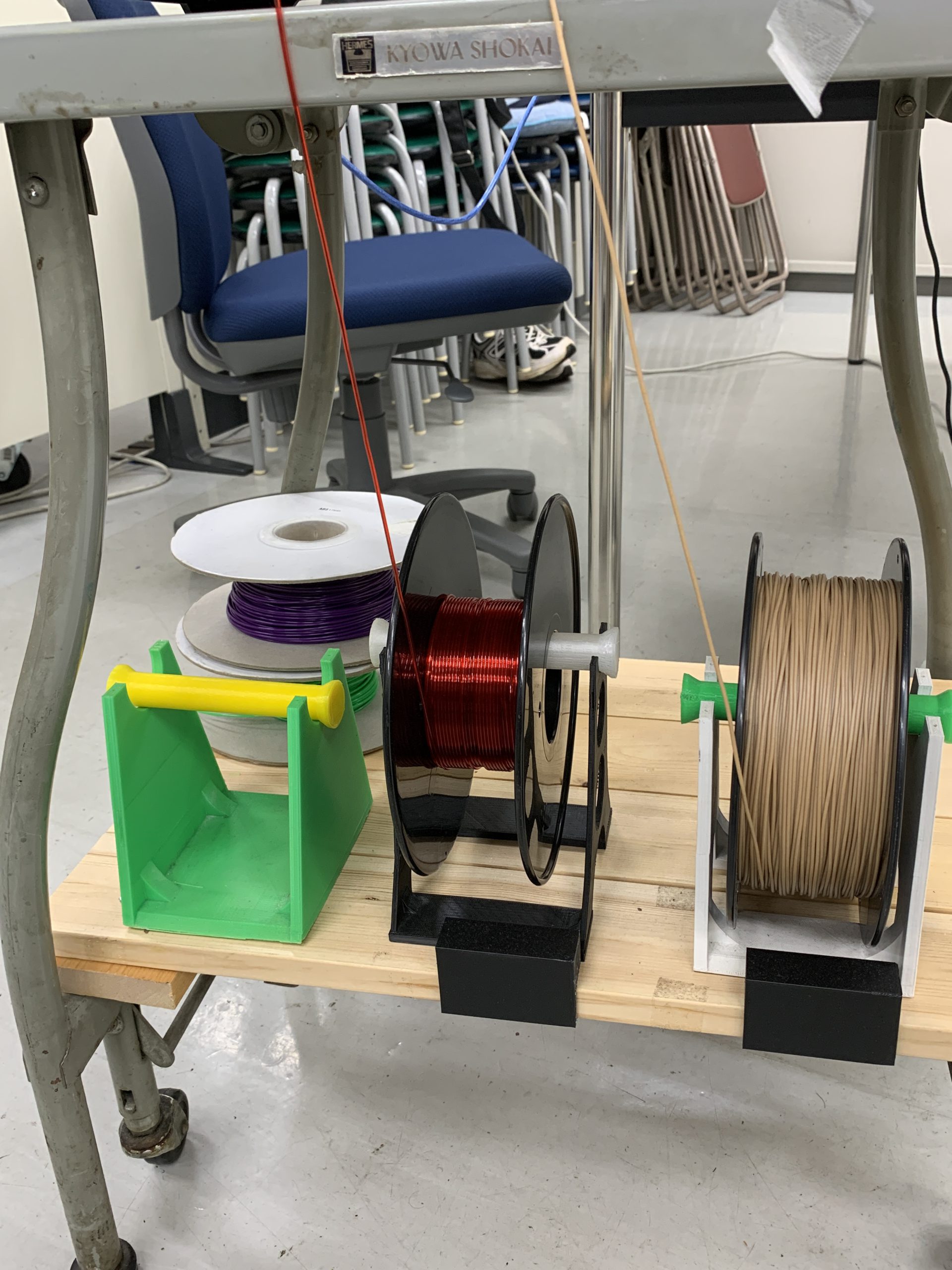

フィラメント

フィラメント

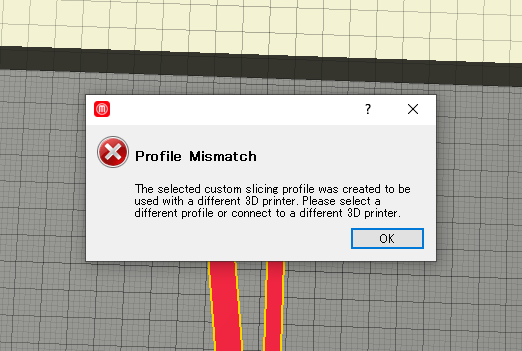

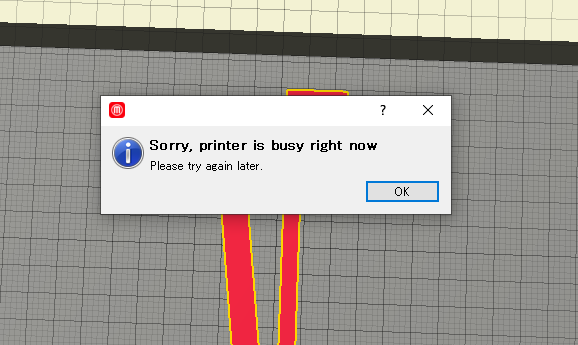

エラー

エラー

E-151教室にあるフィラメントは、「ABS, TPU, PLA, NYLON」の4種類です。プリントする際は、使用するフィラメントと同じものを選択しないとプリントできません。

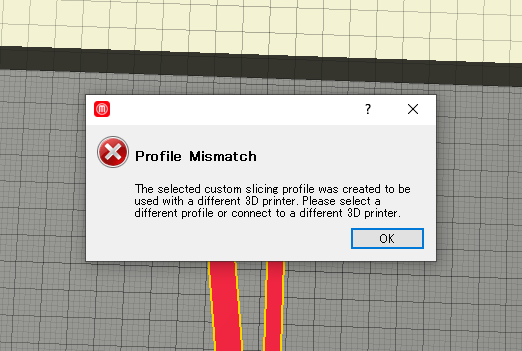

また、各3Dプリンタ(R2X(00号機), CPRO(01, 02号機))に応じた設定を選ばないとこちらもプリントできなくなります。

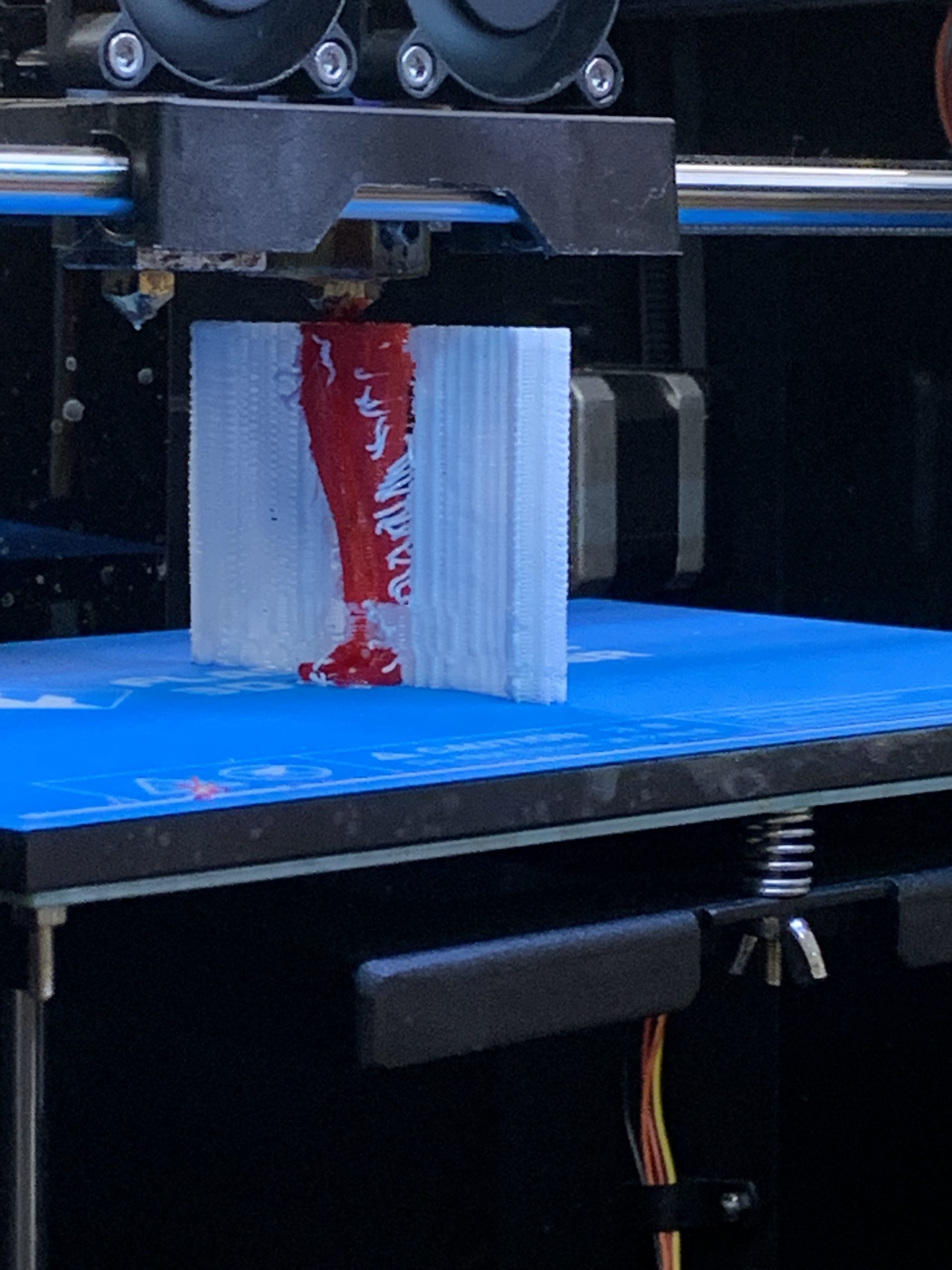

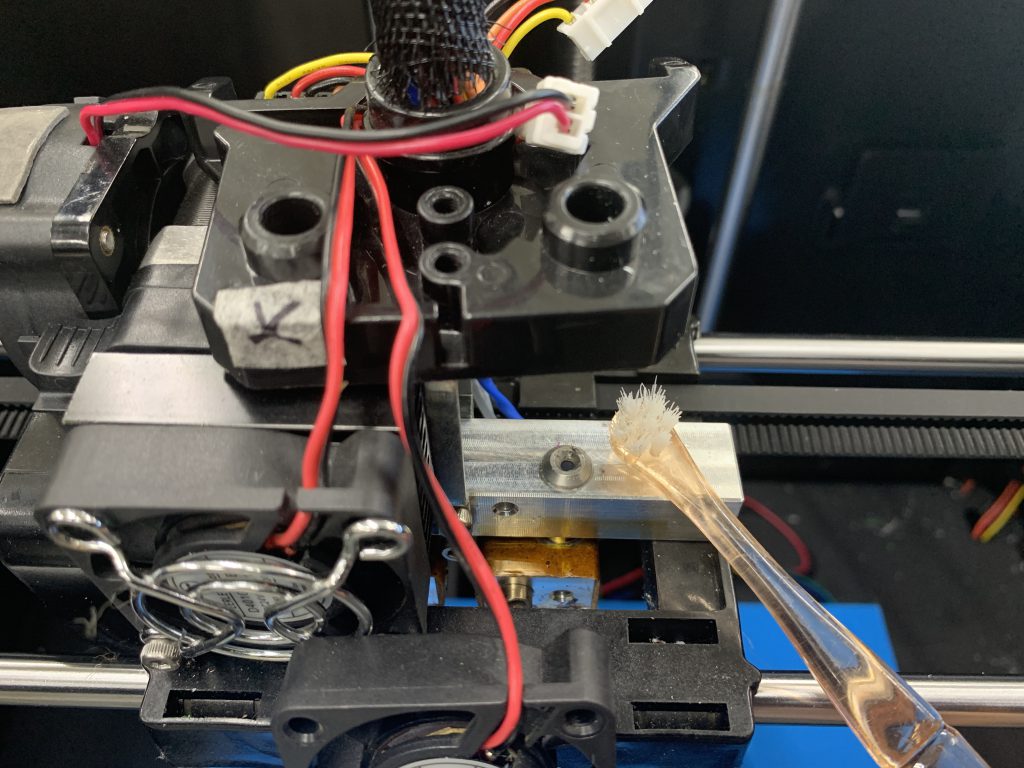

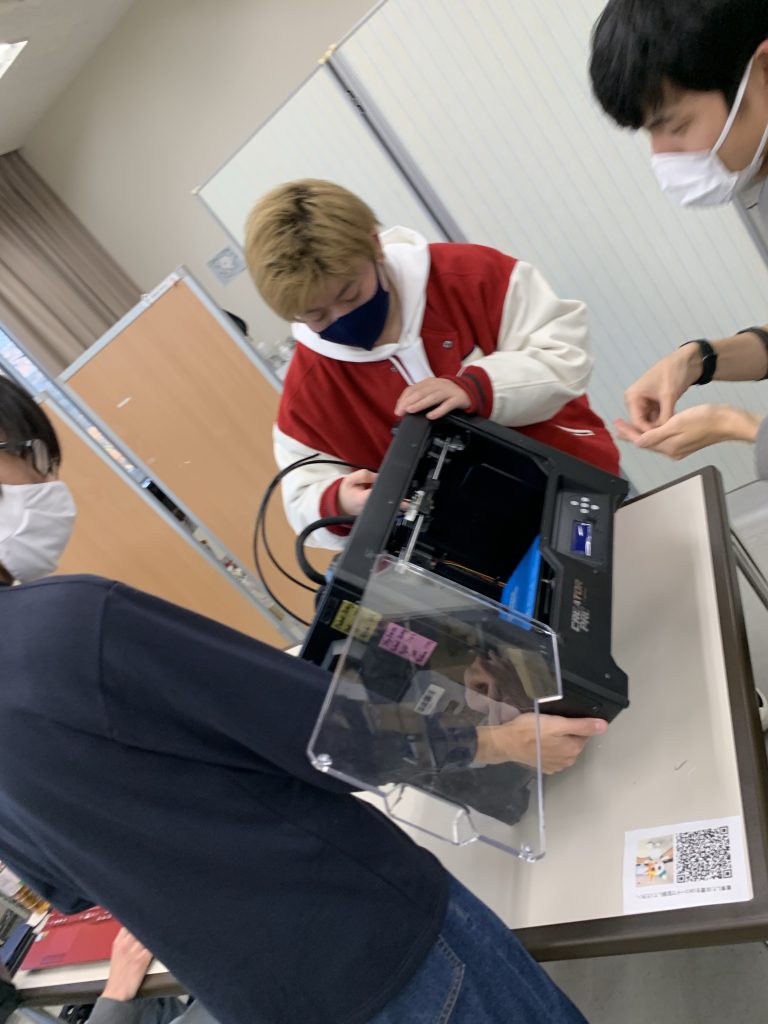

④ プリントスタート

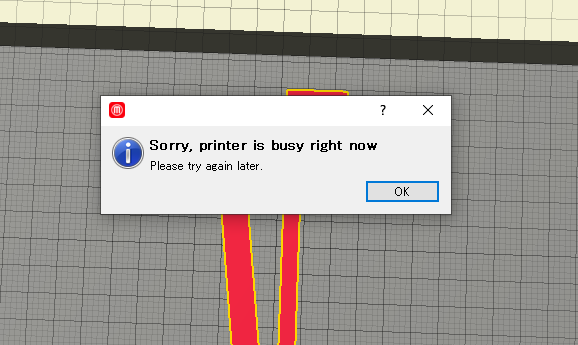

エラー

エラー

3DプリンタのUSBケーブルをパソコンにつなげ「PRINT」をクリック!!

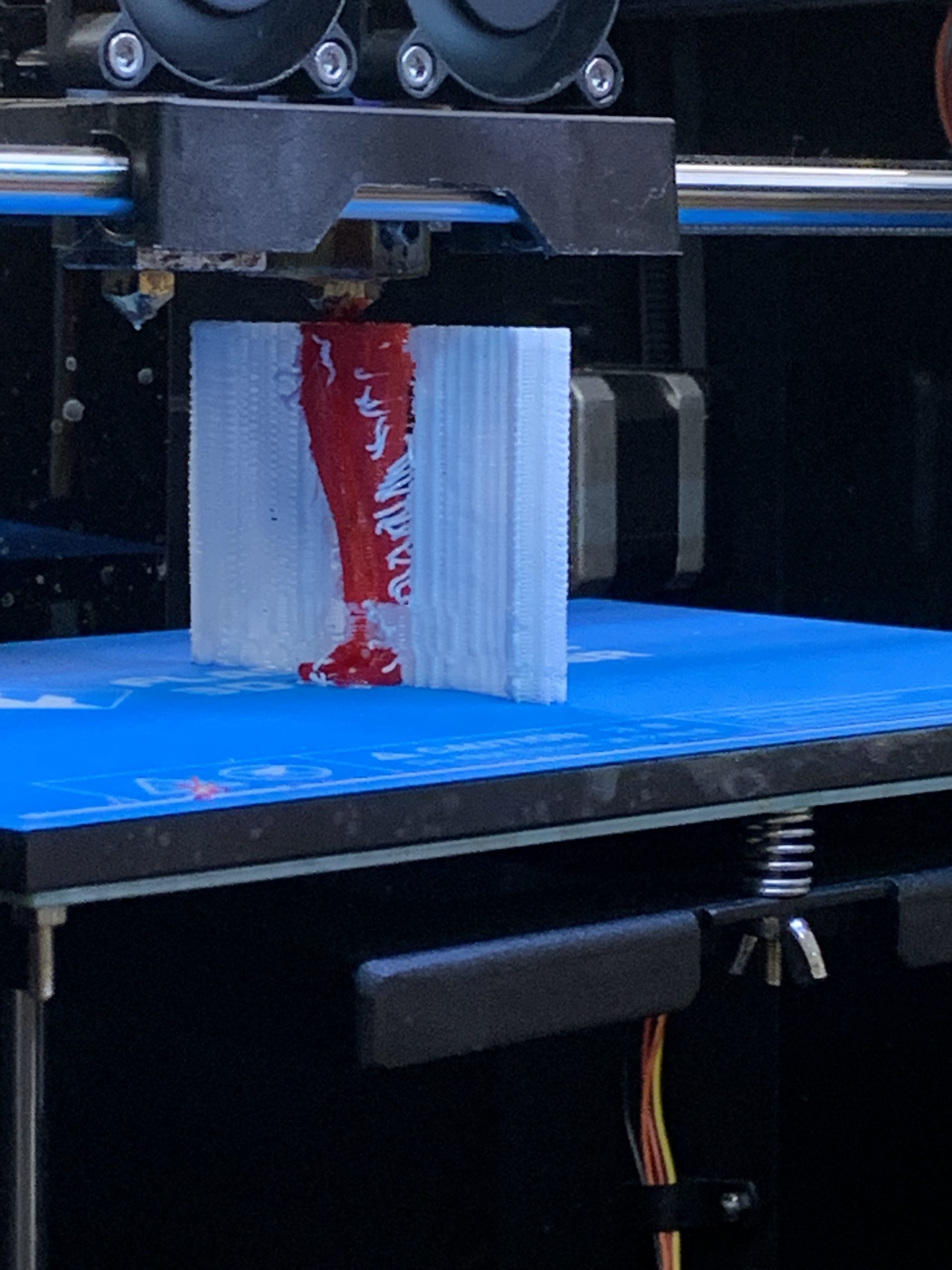

プリントが開始したら一層目は見守っておきましょう。ノズルが詰まっていることに気づかず時間を無駄にすることがよくあるのでね ( ー`дー´)キリッ

2枚目画像のようなエラー表記は、3Dプリンタを再起動してください。

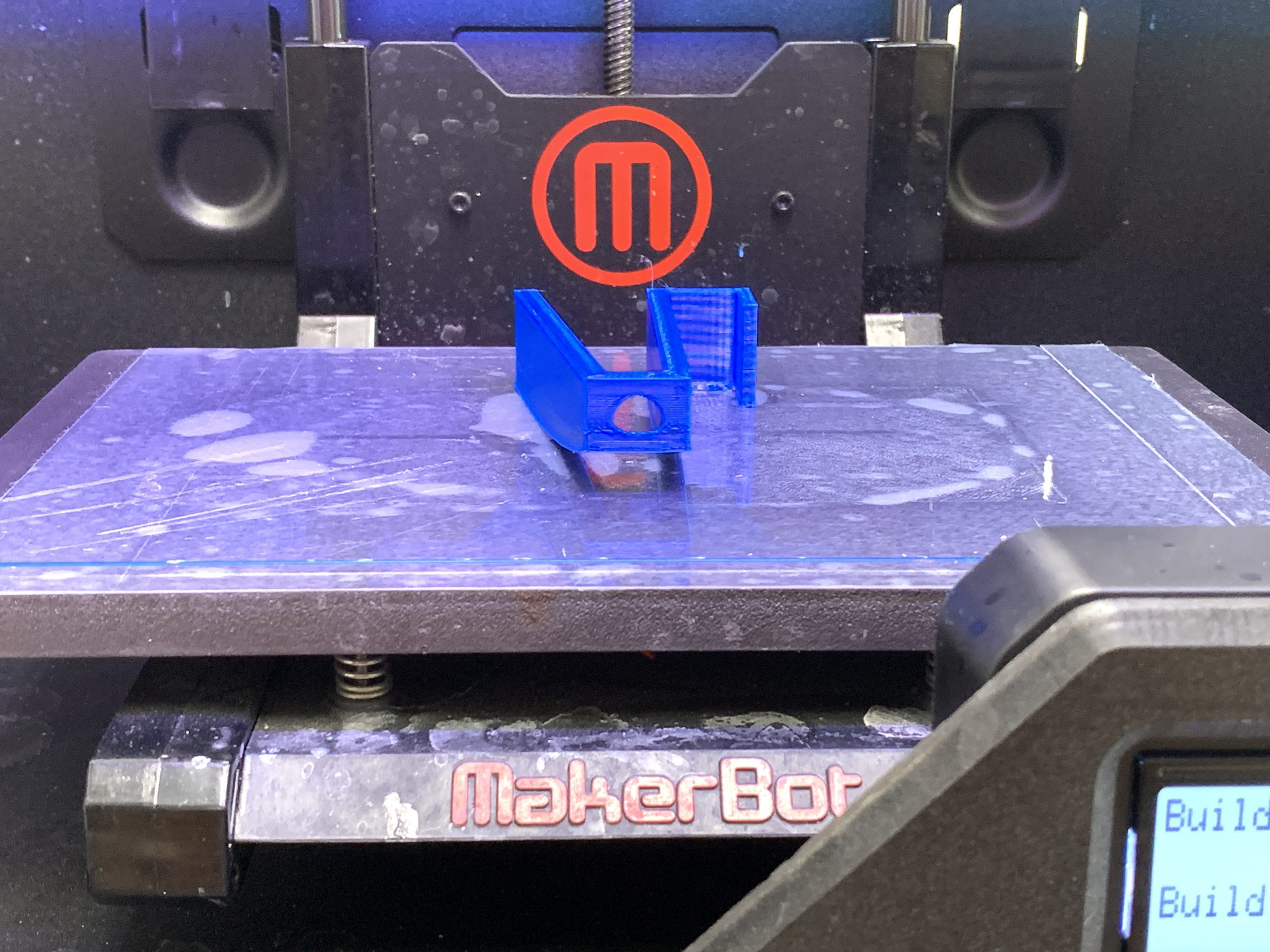

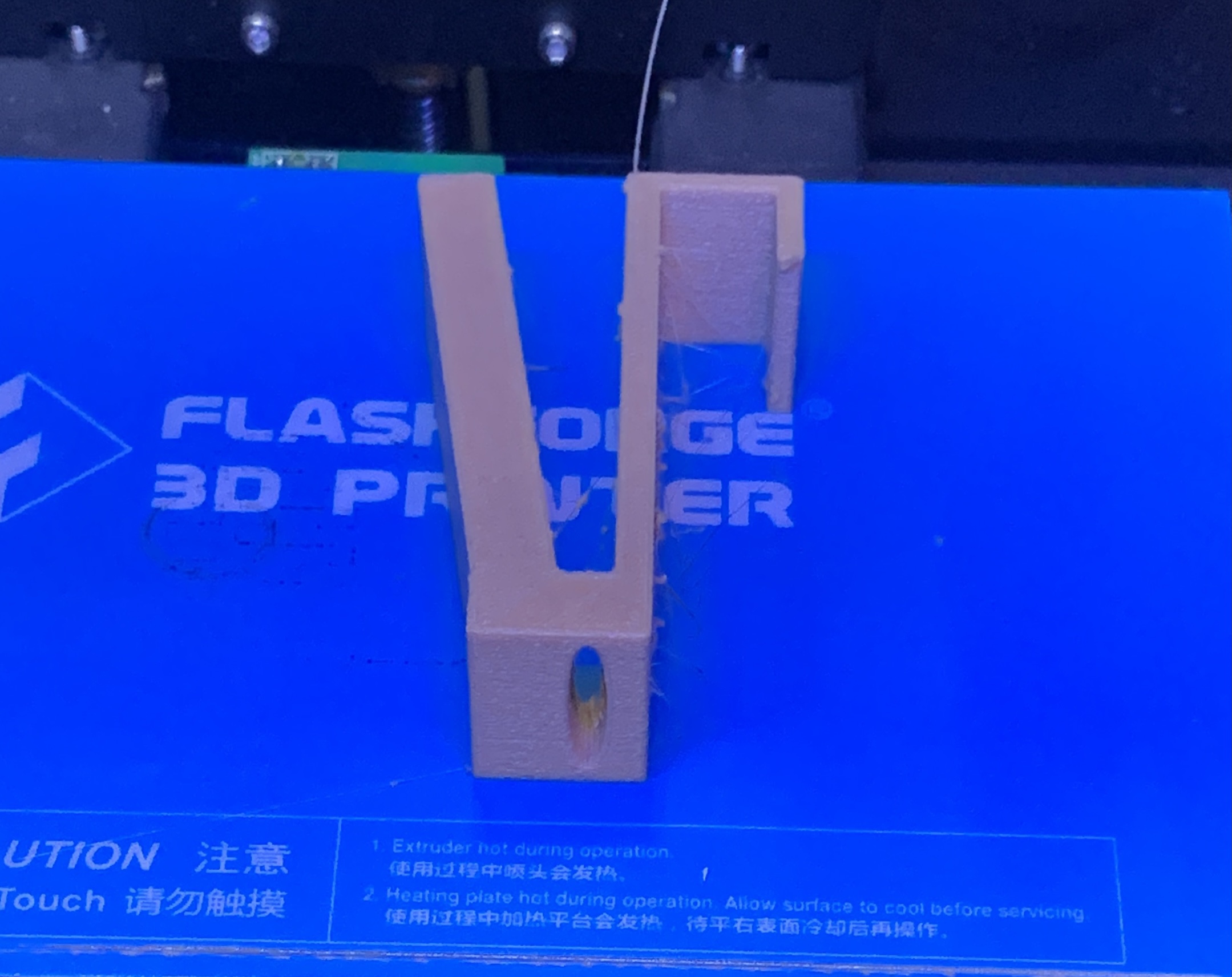

試作品

試作品

失敗

失敗

‐最適解を模索中‐

‐最適解を模索中‐

改良版

改良版

使ってもらえた(´;ω;`)

使ってもらえた(´;ω;`)

とりあえず流れとしてはこんな感じです。

「もっと知りたいんだ、ぼかぁ!!」という方はログイン後、プリント手順①~③を参考にしてください。では、また次の回でお会いしましょう~

次のリンク先↓